新型3D打印技術制造玻璃微型超級電容器,提升微儲能性能

時間:2024-10-17 08:49 來源:南極熊 作者:admin 閱讀:次

2024年10月16日,瑞典皇家理工學院的研究團隊在《ACS

Nano》雜志上發表了一項突破性研究,展示了他們利用獨特的3D打印方法制造微型超級電容器(MSC)的成果。該方法顯著降低了制造復雜納米級特征所需的時間和復雜性,有望為便攜式設備帶來更緊湊、更節能的儲能解決方案。

KTH微納米系統教授Frank Niklaus表示:“這一進展可能會推動更緊湊、更節能的便攜式設備的發展,包括自給式傳感器、可穿戴設備和其它物聯網應用。”

技術研發背景

微型超級電容器是一種重要的儲能設備,它的性能在很大程度上取決于電極的設計。為了提高電極的儲能和導電性能,需要增加電極表面積并促進快速離子傳輸。然而,現有的制造技術難以同時滿足這兩個要求。

新方法解決了制造此類設備的兩個關鍵挑戰。微型超級電容器的性能很大程度上取決于其電極,電極用于存儲和傳導電能。因此,它們需要更大的電極表面積,并且需要納米級通道來促進快速離子傳輸。KTH研究的主要作者Po-Han Huang表示,新研究利用超短激光脈沖3D 打印技術解決了這兩個挑戰。

為微型超級電容器的制造提供新思路

研究人員發現,通過使用超短激光脈沖,可以在一種類似玻璃的前體材料——氫硅倍半氧烷(HSQ)中同時引發兩種關鍵反應:

●第一種反應促進自組織納米板的形成,顯著增加電極的表面積

●第二種反應將前體轉化為富硅玻璃,為3D打印工藝奠定了基礎

這一創新方法使得能夠快速、精確地制造出具有大量開放通道的電極,從而最大限度地提升表面積并加快離子傳輸速度。

研究人員通過3D打印技術成功制造了微型超級電容器,并展示了它在快速充電和放電條件下的優異性能。研究結果表明,該方法不僅顯著提高了電容器的性能,還具有廣泛的應用前景。Huang指出:“我們的研究成果代表了微加工技術的重大飛躍,對高性能儲能設備的開發具有廣泛的意義。除了微型超級電容器,我們的方法在光通信、納米機電傳感器和5D光學數據存儲等領域也展現出令人興奮的潛力。”

Niklaus教授補充道:“這項技術對現有技術具有重要意義。目前,非微型超級電容器已能收集制動能量、穩定消費電子產品電源,并優化可再生能源的能量捕獲。而微型超級電容器有望進一步提升這些應用的緊湊性和效率。”

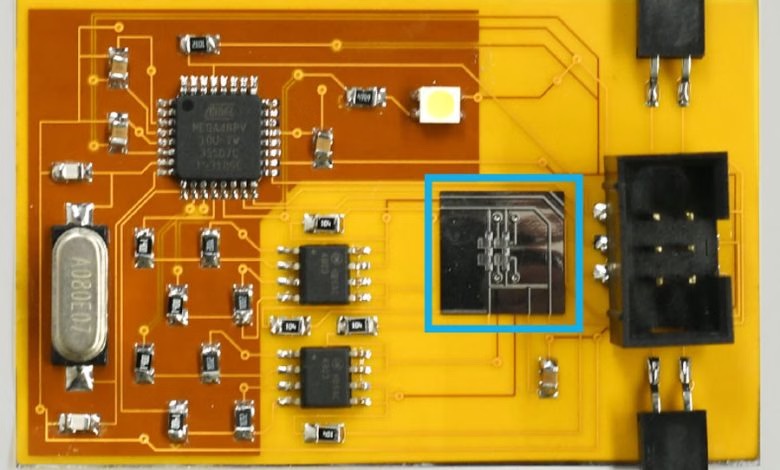

△硅基體上3D打印的富硅玻璃微型超級電容器 (MSC) 的特寫(放大4720倍)

KTH微納米系統教授Frank Niklaus表示:“這一進展可能會推動更緊湊、更節能的便攜式設備的發展,包括自給式傳感器、可穿戴設備和其它物聯網應用。”

△該研究題目為“用無機富硅玻璃3D打印出具有自成型納米顆粒的分層結構”(傳送門)

技術研發背景

微型超級電容器是一種重要的儲能設備,它的性能在很大程度上取決于電極的設計。為了提高電極的儲能和導電性能,需要增加電極表面積并促進快速離子傳輸。然而,現有的制造技術難以同時滿足這兩個要求。

新方法解決了制造此類設備的兩個關鍵挑戰。微型超級電容器的性能很大程度上取決于其電極,電極用于存儲和傳導電能。因此,它們需要更大的電極表面積,并且需要納米級通道來促進快速離子傳輸。KTH研究的主要作者Po-Han Huang表示,新研究利用超短激光脈沖3D 打印技術解決了這兩個挑戰。

△硅基底上3D打印的富硅玻璃微型超級電容器 (MSC)

為微型超級電容器的制造提供新思路

研究人員發現,通過使用超短激光脈沖,可以在一種類似玻璃的前體材料——氫硅倍半氧烷(HSQ)中同時引發兩種關鍵反應:

●第一種反應促進自組織納米板的形成,顯著增加電極的表面積

●第二種反應將前體轉化為富硅玻璃,為3D打印工藝奠定了基礎

這一創新方法使得能夠快速、精確地制造出具有大量開放通道的電極,從而最大限度地提升表面積并加快離子傳輸速度。

△研究人員發現,超短激光脈沖可以在氫硅倍半氧烷 (HSQ)(一種玻璃狀前體材料)中同時引發兩種反應

研究人員通過3D打印技術成功制造了微型超級電容器,并展示了它在快速充電和放電條件下的優異性能。研究結果表明,該方法不僅顯著提高了電容器的性能,還具有廣泛的應用前景。Huang指出:“我們的研究成果代表了微加工技術的重大飛躍,對高性能儲能設備的開發具有廣泛的意義。除了微型超級電容器,我們的方法在光通信、納米機電傳感器和5D光學數據存儲等領域也展現出令人興奮的潛力。”

Niklaus教授補充道:“這項技術對現有技術具有重要意義。目前,非微型超級電容器已能收集制動能量、穩定消費電子產品電源,并優化可再生能源的能量捕獲。而微型超級電容器有望進一步提升這些應用的緊湊性和效率。”

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

NASA與ICON聯手推進太空3D

NASA與ICON聯手推進太空3D 第八屆醫院3D打印論壇:個

第八屆醫院3D打印論壇:個 3D打印巨頭Stratasys收購

3D打印巨頭Stratasys收購 Nature子刊:3D打印技術助

Nature子刊:3D打印技術助 全球兩大3D掃描儀巨頭合并

全球兩大3D掃描儀巨頭合并 美國交通部長稱,FAA正借

美國交通部長稱,FAA正借 美國空軍2860萬美

美國空軍2860萬美 美國軍工企業強強

美國軍工企業強強 美國斥資450萬美

美國斥資450萬美 GoEngineer通過收

GoEngineer通過收 3D食品打印:烹

3D食品打印:烹 卡內基梅隆研究人

卡內基梅隆研究人