南洋理工王一凡教授《Nature》:3D打印可控制剛度的智能穿戴材料

時間:2021-08-13 11:30 來源:高分子科技 作者:admin 閱讀:次

大部分智能穿戴材料通過集成電子元件和感應器來達到測量和通訊的目的。然而,這些穿戴材料的力學特性在制造以后通常是不可變的。可控剛度織物在軟的狀態下可以作為柔性的可穿戴材料,變硬以后能夠起到保護和支撐作用。這種先進材料可廣泛應用于醫療器件,外骨骼設備,機器人等領域中。

8月11日,美國加州理工學院Chiara Daraio教授和新加坡南洋理工大學機械航空學院王一凡教授合作在頂級綜合期刊《Nature》上發表了一種基于拓撲互鎖顆粒材料的可3D打印智能織物。該織物由古代的鏈甲(鎖子甲)啟發,由三維結構顆粒之間的拓撲互鎖連接而成。將該織物封裝進柔性氣囊并加負壓后,互鎖顆粒之間的接觸點數急劇增加形成阻塞相變(jamming

transition),大幅提高織物的剛度和強度。南洋理工大學王一凡助理教授(原加州理工博士后)和加州理工博士生李柳池為論文共同一作,加州理工學院Chiara

Daraio教授為論文通訊作者。

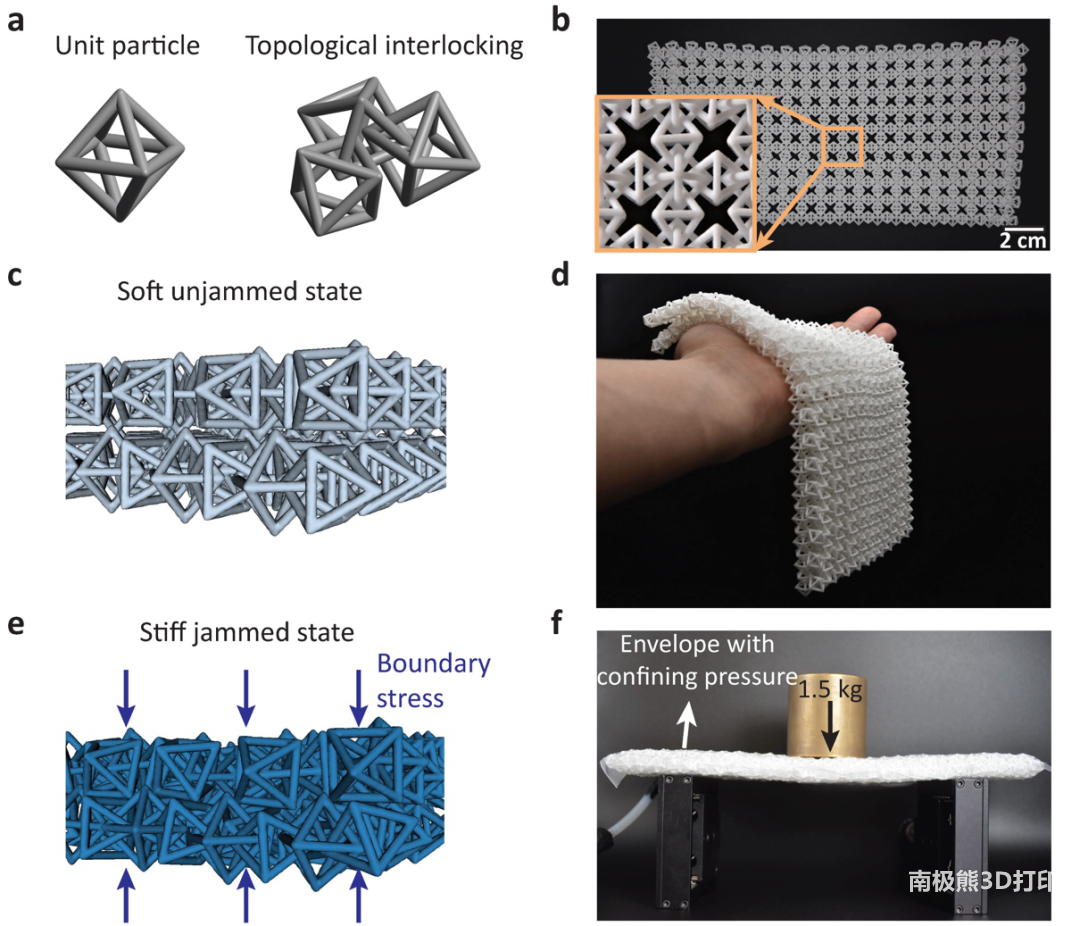

圖一 拓撲互鎖智能織物的示意圖以及剛度的控制

如圖一所示,設計好的智能織物由中空的正八邊形顆粒組成,并可以用激光燒熔打印技術(SelectedLaser

Sintering)將整張織物一次打印。由于顆粒中空的架構,整張織物密度很小(~0.2g/cm3),與傳統織物類似,并且相當柔軟。當織物封裝于柔性氣囊并加負壓后,剛度增加25倍以上并能承受大于本身50倍的重量。

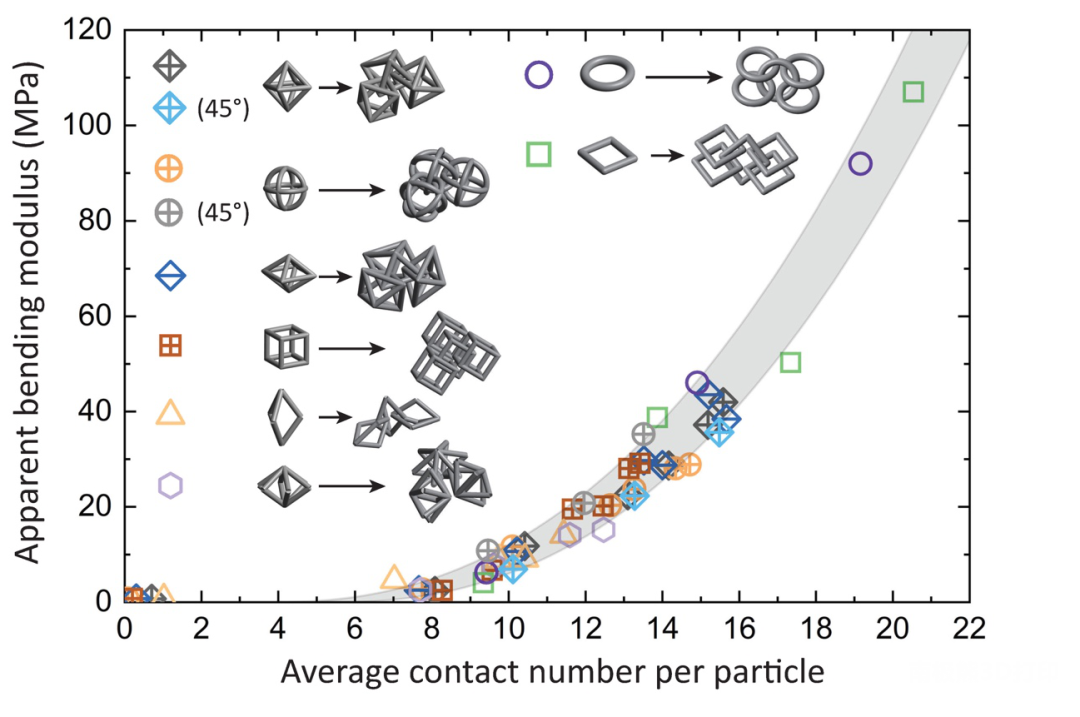

圖二 不同顆粒架構形成的織物彎曲剛度和顆粒接觸點數的關系。

除了正八邊形的架構,該課題組還研究了不同的顆粒架構對織物整體剛度的影響(圖二)。在將來可以通過對顆粒幾何形狀的拓撲優化或者機器學習,來達到最大化該織物剛度的最優結構。

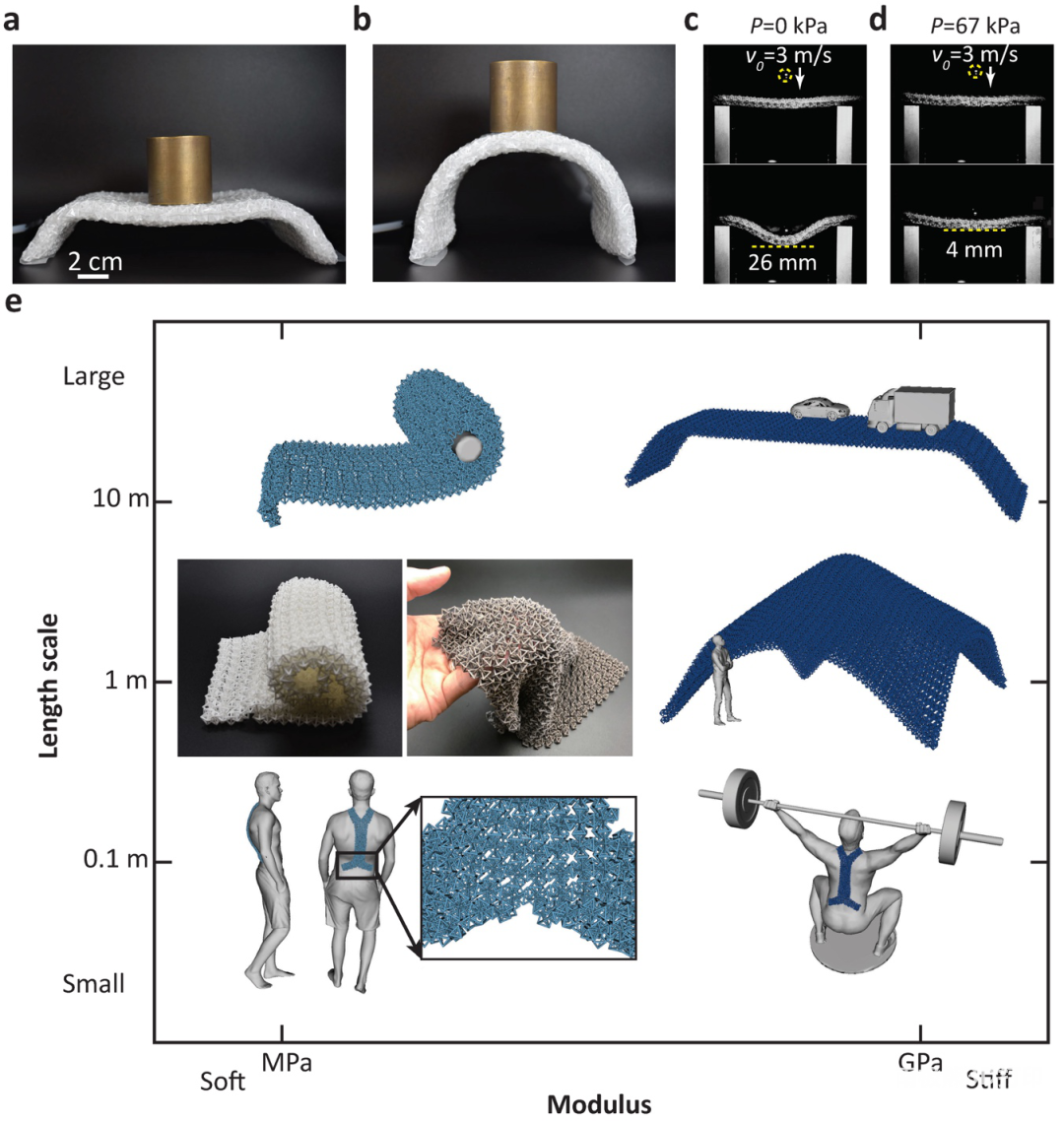

圖三 織物的形狀可重構,可調節沖擊保護,以及不同尺度下的應用。

視頻一 織物在柔性狀態下的沖擊吸能效果。

視頻二 織物在剛性狀態下的抗沖擊效果。

在可調節剛度以外,該智能織物還有形狀重構的優點:在柔性狀態下可以調整成隨意形狀,然后通過阻塞相變固定在該形狀

(圖三)。同時該織物在不同剛度下還具備可控的抗沖擊效果,對于防護穿戴設備(如防彈衣等)有廣泛應用(視頻一,二)。在更大的尺度上,該織物還可以用來做成可重構的建筑材料,如可重構房屋,橋梁等。為了增加結構的剛度和強度,該團隊還完成了織物的金屬打印(如鋁合金)。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-03698-7.pdf

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

逐夢生物3D打印人造組織器

逐夢生物3D打印人造組織器 16歲高中生“手搓”折疊屏

16歲高中生“手搓”折疊屏 3D Systems 創始人Chuck H

3D Systems 創始人Chuck H 吳鑫華院士領銜建設蘇州大

吳鑫華院士領銜建設蘇州大 武漢三維陶瓷總經理馬濤:

武漢三維陶瓷總經理馬濤: 李方正:中國增材制造產業

李方正:中國增材制造產業 中科院林鑫團隊To

中科院林鑫團隊To 專訪清鋒創始人姚

專訪清鋒創始人姚 浙江大學賀永教授

浙江大學賀永教授 吳逸飛:區塊鏈技

吳逸飛:區塊鏈技 黃維院士團隊:3D

黃維院士團隊:3D 孫陸逸教授:高分

孫陸逸教授:高分