香港醫(yī)生用3D打印來治療患者的弓形腿

您可能已經(jīng)注意到,3D打印在醫(yī)學(xué)界大熱。 越來越多的3D打印的應(yīng)用程序正在開發(fā),讓那些使醫(yī)生和患者比以往更容易的生活。 而就在近日,依靠3D打印新的醫(yī)療程序已經(jīng)成功在香港進行測試,這可以使治療弓形腿比以往更容易。

弓形腿是腿畸形,從膝蓋到腳踝。 它通常是由骨科疾病引起的,如佝僂病導(dǎo)致骨的骨化。 這些骨的曲線向內(nèi)或向外形成一個弓箭弓的形狀。 雖然這可能似乎并不可怕,但病友的經(jīng)驗告訴我們這種病走路或做任何事情時都會疼痛,而他們很可能會讓骨和軟骨的相關(guān)骨產(chǎn)生并發(fā)癥嚴(yán)重影響生活。

通常在這種情況下是這種治療的,使用釘扎到骨頭里直接通過皮膚附著在骨頭大的外部框架讓它到正確的位置。 該金屬框架一般要留在患者體內(nèi)幾個月,有時可能還長達一年,需要一個漫長的住院和反復(fù)多輪牽制,在這之后,康復(fù)道路是一個漫長而痛苦的過程。

中文大學(xué)醫(yī)學(xué)院矯形外科及創(chuàng)傷學(xué)系名譽臨床助理教授、骨科專科醫(yī)生廖敬樂表示,O形腿或X形腿等下肢畸形,不但影響外觀,病人步行時容易疲勞,嚴(yán)重更會令關(guān)節(jié)提早退化。若中度下肢畸形已出現(xiàn)痛楚,或嚴(yán)重下肢畸形個案也應(yīng)接受手術(shù),以免膝關(guān)節(jié)受損。

若能以內(nèi)置金屬固定代替外支架,術(shù)后護理將大有改善。惟手術(shù)難度在只靠目測,難準(zhǔn)確掌握矯正骨骼角度,落釘或上金屬板固定骨骼有移位風(fēng)險。但以3D打印技術(shù),加上計算機骨骼立體影像,則可解決問題。

廖敬樂指出,先利用計算機掃描取得病人已變形的骨骼立體影像,再在計算機進行評估及計算切割位置及矯正幅度,然后用3D打印技術(shù)制作一比一大小的假骨,及已顯示切割位置、有復(fù)位指引的專用骨模,在手術(shù)時將骨模套入真骨,再進行切割、重置及固定,準(zhǔn)確度大為提升,最后將鋼片及鋼釘固定骨骼,取出骨模,便完成手術(shù)。

由于沒有外置固定架,病人術(shù)后翌日可落床學(xué)行,平均四天可以出院;而術(shù)后十二至十八個月后,需將鑲?cè)氲膬?nèi)固定鋼片及釘取出。3D輔助手術(shù)成本約為兩萬多元,比傳統(tǒng)手術(shù)僅外置支架已需四萬多元便宜。不過,3D手術(shù)不適合下肢需延長、身體有感染、患惡性腫瘤,以及開刀位置不夠空間鑲上內(nèi)固定金屬片的病人。

比如二十四歲的Ann四歲時被確診為佝僂癥,隨年齡增長,雙腳越向外彎曲,嚴(yán)重的“O形腿”腿招來別人怪異目光,步行稍久便膝痛及腳跟痛。中學(xué)時醫(yī)生建議她做矯形手術(shù),但對佩戴外置支架感到驚慌而拒絕,直至去年知道有新技術(shù)配合,術(shù)后不用戴支架,才決心做手術(shù)。她更是本港首位雙腿接受3D打印技術(shù)輔助下,進行下肢矯形手術(shù)的病人。

Ann于去年三月初進行手術(shù),先做右腳,分別切割大腿骨及小腿骨,調(diào)整角度重新接合及固定,兩周后再進行左腳手術(shù)。

她指,兩次手術(shù)的翌日,可用助行架輔助落地學(xué)行,后接受兩個月物理治療,可正常步行。現(xiàn)時腳變直令她可穿緊身褲,逛街時腳痛不再。

3D打印技術(shù)輔助腿部矯形流程

(責(zé)任編輯:admin)

3D打印黃金吊墜讓人們銘記

3D打印黃金吊墜讓人們銘記 令人驚艷的3D打印噴氣飛行

令人驚艷的3D打印噴氣飛行

看3D打印自動化單元如何在

看3D打印自動化單元如何在 大型高精度電子結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品

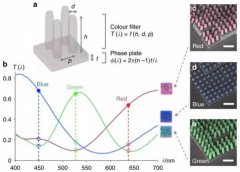

大型高精度電子結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品 新型防偽技術(shù):同一束光照

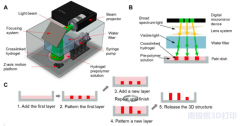

新型防偽技術(shù):同一束光照 用于細胞3D打印的

用于細胞3D打印的