哈工程大四學生創兩家公司 自研3D打印申請七項專利

創新、創業、跨越是創業者需經歷的三個難關。哈爾濱工程大學本科生孟思源層層突破,自研3D打印機申請七項專利,現已成功創立兩家科技公司,客戶遍布全國20余個城市近百家中小學校,他本人也獲得了工信部創業獎學金一等獎。

將牛角尖鉆出個洞

從小就喜歡動手制作的孟思源剛上大一就迷上了科創,從開始的慧魚創意組合模型(fischertechnik)到多功能測距儀、室內運載機器人、智能機械手等一系列“大家伙”,他在學校創新大軍中迅速脫穎而出。

2015年,孟思源與3D打印正式結緣。創新項目需要設計零件,但市場上買不到,一時間問題多如牛毛,重重壓在孟思源和他的伙伴趙春恩、黃湘庭的身上。起初他們想購買一臺3D打印機,但是發現美國Makerbot公司為首的3D打印巨頭所售設備價格十分昂貴,普通打印機又不能滿足設計的精度要求。當身邊朋友打算再次放棄時,孟思源和他的學長們再次鉆起了“牛角尖”,既然買不起,咱們就“平地起高樓”自己做一臺。于是,他和學長們開始熬夜分析技術原理,并自掏腰包購買型材、配件、電子元器件,編寫程序。孟思源說:“就算是鉆牛角尖我也要鉆出個洞來。”

在近一年的研發過程中,孟思源一下課就鉆進地下室,常常不知不覺間研究到半夜,那種頂著壓力又不見進展的過程折磨著他和同伴無數個日夜,每當堅持不住的時候,他們就相互鼓勵,一遍遍地說:“只要思想不滑坡,辦法總比困難多”。室友們都戲稱這幾個不走出實驗室的人為“地穴生物”。

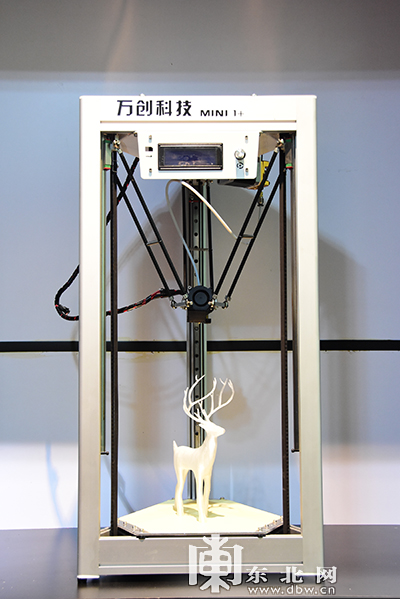

不到一年的時間,他們終于做出了自己的第一臺3D打印機。機器投入使用后效果非常好,做科創的同學們紛紛上門要打印零件,校外店家也紛紛而來提出要買機器,于是他們萌發了成立研發、銷售3D打印設備公司的想法。

從創新學生轉型到創業公司老板

得到了學校支持,以桌面級及專業級3D打印設備的研發、生產、銷售及其技術服務為主的哈爾濱萬創科技發展有限公司2015年11月成立,注冊資金30萬元。這時候孟思源感覺到了從創新學生到創業公司老板的轉型痛苦:本以為做好產品就會有人買的想法太過理想化,市場競爭沒有什么“酒香不怕巷子深”。3D打印當時作為高新技術,知道的人都不多,更別提想購買機器了。

于是,他們開始先在本校推廣,一個個推開實驗室的門,為師生講解3D打印技術及如何應用到創新項目當中,最多一天跑了7個實驗室,卻常常遭受挫敗。有些人懷疑他們機器的性能,他們就把打印好的模型與一些巨頭公司生產的進行比較,型位精度方面居然勝過公司的某些型號。看到這些技術指標,一些“猶疑派”漸漸找上門,慢慢地,一些“反對派”也開始轉變態度。

“創新能鉆地穴,創業我就打拼到青天。”孟思源越是打拼,越是堅定了自己的方向。他抓住每次高校間交流和比賽的機會,不厭其煩的給人講解,總結經驗教訓,為了把技術推廣出去,把市場做開,他還走出校門,到中、小學校去免費推廣,在這個過程中,他認識到有一套系統的教材的重要性,于是又開始自主編寫了一套《3D打印與科技創新》系列課程,現該課程已被多家中、小學校認定為創新指定課程。

如今,公司已經申請了專利7項,更新了5代產品,形成了3個系列,打印體積從家用微波爐大小的桌面級到單人床大小的專業級設備。幾年中,公司累積銷售打印機近400臺,客戶遍布黑龍江、浙江、西藏等7個省份的20余個城市,近百家中小學校,公司與一些高校還建立了長期合作關系。2015年,孟思源帶著項目登上中央電視臺《尋找科學達人》,2016年他帶著項目登上黑龍江衛視《王牌創客營》,原黑龍江省長陸昊曾三次蒞臨公司指導,并為哈爾濱萬創科技發展有限公司揭牌。

孟思源和他的伙伴們正在研發的基于物聯網的3D打印平臺,為3D打印設備提供物聯網技術,實現設備資源共享、推動技術普及,獲得了2016年“創青春”全國大學生創新創業大賽銀獎、第二屆黑龍江省“互聯網+”大學生創新創業大賽金獎等獎項。孟思源因此獲得工信部創業獎學金一等獎,并被直接保送到哈爾濱工程大學機械工程專業攻讀碩士學位。

事業風生水起 飲水不忘“思源”

經歷了一步一步地穩扎穩打,孟思源的創業開啟了加速模式。2017年末,在學校的支持下,孟思源創立起第二家公司——哈爾濱妙觀科技發展有限公司,注冊資本100萬元。僅短短幾個月就與中國市政華北設計研究總院哈爾濱分院等多家設計研究院達成戰略合作關系,市場前景大有可為。

"落其實者思其樹,飲其流者懷其源。"公司風生水起后,孟思源連續兩年他拉起周圍的同伴聯合學校,向二十余所大、中、小學校捐贈3D打印設備近五十臺,并免費為其教師培訓《3D打印與科技創新》系列課程。他看到周圍像他當年起步一樣懵懂的學弟學妹一腔熱情卻像無頭蠅一樣在科創路上找不到方向,總是忍不住想去幫忙,2017年末,他趁假期留在學校,組織起校內的大一、大二學生,為他們開展為期多天的免費三維建模、控制編程等創新技能快速入門培訓,所有培訓使用的Arduino套件、3D打印設備無償提供,課程幫助百余位學生熟悉了技術,找到合適的創新方向。

(責任編輯:admin)

看一位游戲設計師如何打造

看一位游戲設計師如何打造 以色列初創公司推出首款3D

以色列初創公司推出首款3D 德國小伙在麗江開3D打印科

德國小伙在麗江開3D打印科 清華才子吳一黎:放棄百萬

清華才子吳一黎:放棄百萬 立體易3D食品機的地攤經濟

立體易3D食品機的地攤經濟 3D打印機如何賺錢的5大贏

3D打印機如何賺錢的5大贏 3D打印什么最賺錢

3D打印什么最賺錢 買了3D打印機卻不

買了3D打印機卻不 月營收可達6000元

月營收可達6000元