歐航局欲打印出月球村,3D打印技術怎樣助人類登天?

近年來,3D打印技術在各領域方興未艾,在航天領域的應用還未超過三年。各個國家和企業對這一技術尚處于嘗試階段。由于3D打印擁有可設計性強、節省成本等優勢,其在航空領域的前景是不可限量的。

據香港《文匯報》消息,ESA(歐洲航天局)日前公布了使用3D打印技術在月球建造人類居住地的計劃。具體內容是從2020年起,以月壤(月球泥土)為原料,創造能夠取代國際空間站的永久基地。

在計劃中,這一基地預計在2030年之前使宇航員入住。除了作為第一批移居月球的人類定居地被使用之外,這一基地也將被視為太空探索前線基地,推進人類登陸火星的進程。

近年來,3D打印技術在各領域方興未艾,在航天領域的應用還未超過三年。各個國家和企業對這一技術尚處于嘗試階段。由于3D打印擁有可設計性強、節省成本等優勢,其在航空領域的前景是不可限量的。

一、3D打印方興未艾,各方紛紛布局太空

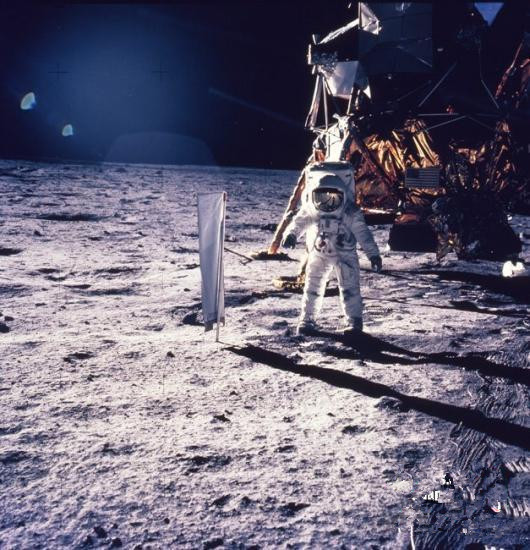

登上太空,移民其他星球,是一個老生常談的話題。隨著人們在火星上發現大量冰層、大氣等和地球相似的條件后,人類就越來越熱衷于研究火星,而對月球的熱度逐漸減退。

不過,ESA近來卻表現出了對于月球的興趣。尤其是在NASA(美國航空航天局)表示無意引領前往月球的載人計劃后,ESA就表示了想要在月球建立基地的愿望。

去年七月剛剛上任的ESA局長Jan Woerner說:“被人類拋棄了43年的月球仍然是利用現有技術的載人項目可以到達的目的地,但我們對它的了解卻非常有限”。

Woerner希望和世界多個國家聯手建造“月球村”,作為在月球上進行科研、采礦、太空旅游等活動的基地。

在開工之前,ESA會派機械人前往月球進行相關數據的搜集整理。基地的建造材質為可防輻射并且可以在月球就地取材的風化土。ESA材料技術部門的Laurent Pambaguian在上個月于荷蘭Noorwijk召開的國際研討會上表示,其科研小組正在進行利用月壤打印整個基地結構的技術的測試。

Pambaguian說:“地面3D打印技術已經可以產生整個結構。我們的工業小組已經在調查它是否同樣適用于建立一個月球棲息地”。

對于ESA的“月球村”計劃,NASA表示出支持的態度。NASA的Kathy Laurini認為:“歐洲航天局太空探索策略將月球設立為人類前往火星途中的一個重要目的地。近期有關月球村的討論在歐洲產生了很多正能量,目前的時機非常合適,歐洲可以完成探索目標,并確保在人類探索太陽系過程中起著重要作用”。

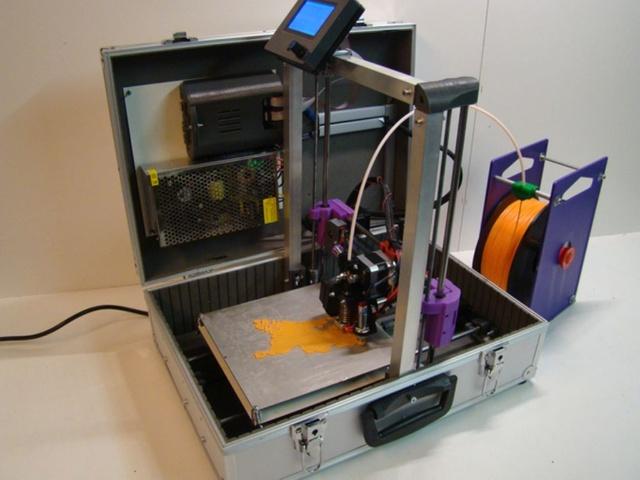

NASA在3D打印中也投入了很大的精力。NASA一直致力于如何將3D打印應用在航空航天領域的研究。他們用3D打印技術研制出了能夠移除太空設備電子元件熱量的EHD技術、能夠屏蔽太空射線的Spot Shielding技術等一系列有利于太空探索發展的成果。

NASA的首席技師Peter Hughes說:“我們不是想炒3D打印的冷飯或者去追求3D打印已經有的工業應用,我們感興趣的是如何用3D打印增強我們制造一次性的、能在太空使用的工具、零件的能力,換句話說,如何讓我們的強項更強”。

SpaceX(太空探索技術公司)在2014年1月6日發射的獵鷹9號火箭之中也應用了3D打印技術。其SuperDraco引擎是以Inconel合金為材料,利用3D打印技術制作而成的。

相比于傳統材質,3D打印技術制造出的航天零件的延展性及斷裂強度都具有更高的水平,這也是這一技術受各國航天部門青睞的重要原因。

面對歐美快速的研發步伐,中國也不甘示弱。在今年9月發射的“長征”十一號火箭上,搭載了上海航天技術研究院研制的“浦江一號”衛星,而這顆衛星上的鈦合金天線就是通過3D打印設備制造而成的。

各個國家火熱的布局,能夠反映出3D打印技術在太空領域的絕對優勢和巨大潛力。不過,作為新興行業,想要更好地幫助人類登天,還需要經歷一些改進的過程。

二、3D打印擁有助人類“登天”的絕對優勢,“前途光明”但仍需發展

3D打印技術之所以在航空領域如此受歡迎,是因為其對于太空設備制造的重要性。由于人類在太空中制造產品的能力有限,因此,太空中使用的物品都需要從地球上運送過來,而地球與太空之間存在著巨大的運輸成本。

3D打印技術對于太空生產來說,是關鍵性的技術,能夠促使太空產業化的進一步發展。可以說,3D打印技術在這方面擁有著絕對優勢。

第一,3D打印可以就地取材,有利于節省巨大的運輸成本。

航空航天的成本居高不下的重要原因就是運輸成本高。而3D打印技術可以就地取材,比如此次ESA的月球基地搭建計劃,就是以月球上本身存在的月壤為原材料。Woerner表示:“月球上的月壤是制造固體結構的理想材料,我們可以在月球較遠一面打造結構”。

另外,3D打印還可以最大限度地將太空設備進行再利用。由于人類探索太空活動的頻繁,致使“太空垃圾”增多,清理它們需要花費不小的成本。而在太空中沒有氧氣,所以它們不會氧化。通過3D打印技術可以將這些報廢的金屬制作成新的零件, 既節省了成本,又很好地利用了這些廢棄物,可謂一舉兩得。

第二,3D打印能夠在太空中組裝大型結構,有利于破除運載器的限制瓶頸。

目前,太空航天器的大小受其運載器的限制,如果火箭的直徑小,航天器的直徑也會隨之被限制,這就使得一些大型空間結構的部件只能通過運載器運送到太空當中。比如當年的ISS(國際空間站)就是通過多次發射加上近地軌道組裝的形式,一點點建立起來的。

如此一來,不僅需要耗費大量運輸成本,還會耗費大量的時間,這就使推進空間可展開技術變得尤為重要。

而通過3D打印,可以直接在太空打印出所需部件,就地組裝,大大節省了人力物力。如果將來3D打印技術能夠發展到足夠成熟,那么就可以在太空中直接打印機器人來進行大型結構的建設。

今年上半年,美國科技公司Tethers Unlimited開發了名為SpiderFab的空間制造系統,該系統可以用3D技術打印出例如天線、桁架等大型零部件。如果技術走向成熟,就可以在將來直接打印出航天器、空間站等大型主體結構。

所以說,3D打印技術可以有效地破除運載器的限制瓶頸,并推進太空產業化的發展。

第三,3D打印有利于修復航天硬件的“Bug”,并實現關于太空產品的設想。

3D打印是一項能夠“化零為整”的技術,可以使太空設備具有重復使用性。以前在太空設備出現損壞時,傳統的方法就是通過航天運載器將新的部件運到太空進行修復。

在1990年“哈勃”望遠鏡剛被送到太空時,由于鏡面制造產生了誤差,使其拍攝的圖片非常模糊。因此不得不再一次進行航天飛行,只為了給“哈勃”送一個修正鏡。

而現在,可以通過3D打印技術將其融化成原材料,再次進行打印。即使將原材料的損耗考慮在內,通過3D打印制造的原材料也比一次性的要便宜得多。

在太空中,航空設備總是會不可避免地出現一些“Bug”,如果能夠通過3D打印技術進行現場制造,就能為解決這類問題帶來極大便利。

除了修復“Bug”之外,3D打印技術的可設計性也讓許多關于太空產品的設想更容易變為現實。比如一家具有創意的Cosmic Lifestyle(活在太空)公司為宇航員設計了能夠在失重狀態下使用的零重力水杯和雞尾酒杯,這種形狀復雜的幾何體用3D打印技術進行鑄造最合適不過了。

總的來說,3D打印技術是一門可以將人類所想進行具象化的技術,人類的創造性思維可以通過它更好地被實現。

但是,3D打印技術在太空領域畢竟剛剛興起,因此還需進一步發展。如果要形成太空產業鏈,3D打印技術就要由目前的高成本逐漸轉向低成本。另外,3D打印在技術層面上也需要有一個質的突破,才能更好地使這一技術得到發展。

雖然3D打印技術在太空領域尚處新興階段,但其未來蘊藏著無限潛力。可以有效提升效率,降低制造成本,并擁有極強的可設計性,對于人類探索太空起到極大的助力。當3D技術發展成熟后,人類移居其他星球的設想就很可能變為現實,人類“登天”的夢想在3D打印技術的幫助下會有一個飛躍性的進步。

(責任編輯:admin)

未來,3D打印將為供應鏈帶

未來,3D打印將為供應鏈帶 選區激光熔化SLM過程中打

選區激光熔化SLM過程中打 3D打印熱潮已過,下步將如

3D打印熱潮已過,下步將如 干貨:3D打印在一汽大眾汽

干貨:3D打印在一汽大眾汽 3D打印機為何能在環保問題

3D打印機為何能在環保問題 3D打印為供應鏈帶來意想不

3D打印為供應鏈帶來意想不 各類3D打印成型技

各類3D打印成型技