華中科技大學綜述:3D和4D打印電磁超材料應用及發展趨勢

時間:2025-06-06 14:05 來源:南極熊 作者:admin 閱讀:次

2025年6月5日,華中科技大學的研究人員在電磁超材料 (EMM) 的 3D 和 4D 打印方面的研究取得了重大進展,這對天線、成像系統、隱形斗篷和無線電力傳輸的行業應用具有重要意義。

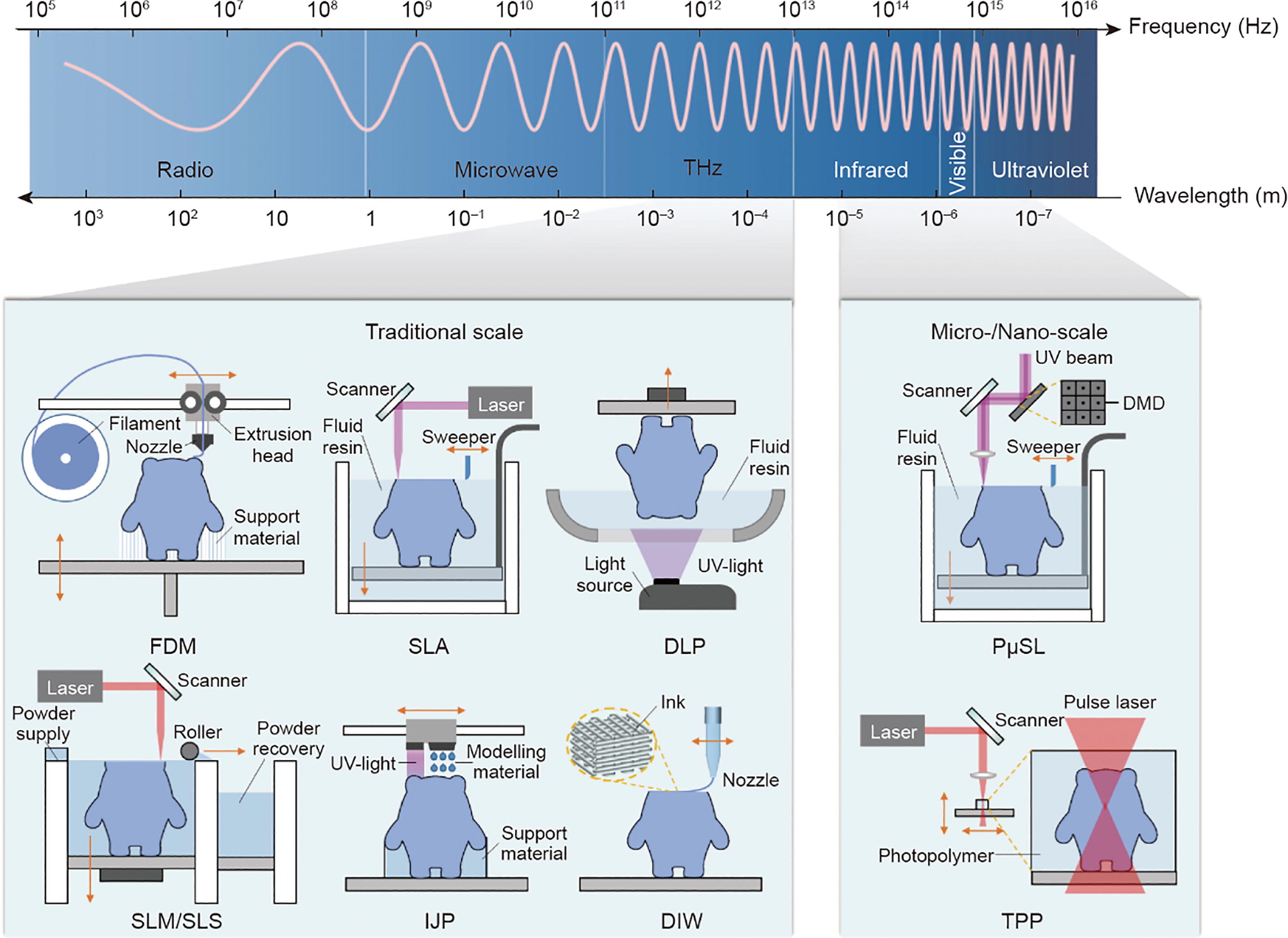

△EMM光譜和與增材制造對應的制造精度,從微/納米尺度(紫外、可見光和紅外范圍)到宏觀尺度(太赫茲、微波和無線電范圍)

相關研究以題為“3D and 4D Printing of Electromagnetic Metamaterials/電磁超材料的 3D 和 4D 打印”的論文發表在《Engineering》期刊上,由方如軒、張新如等人聯合撰寫。

電磁超材料(EMM)是一種人工合成材料,經過特殊設計,能夠展現自然界中不存在的電磁特性。它們獨特的電磁波操控能力使其成為下一代設備的理想選擇,但其復雜的內部結構使其難以用傳統方法制造。

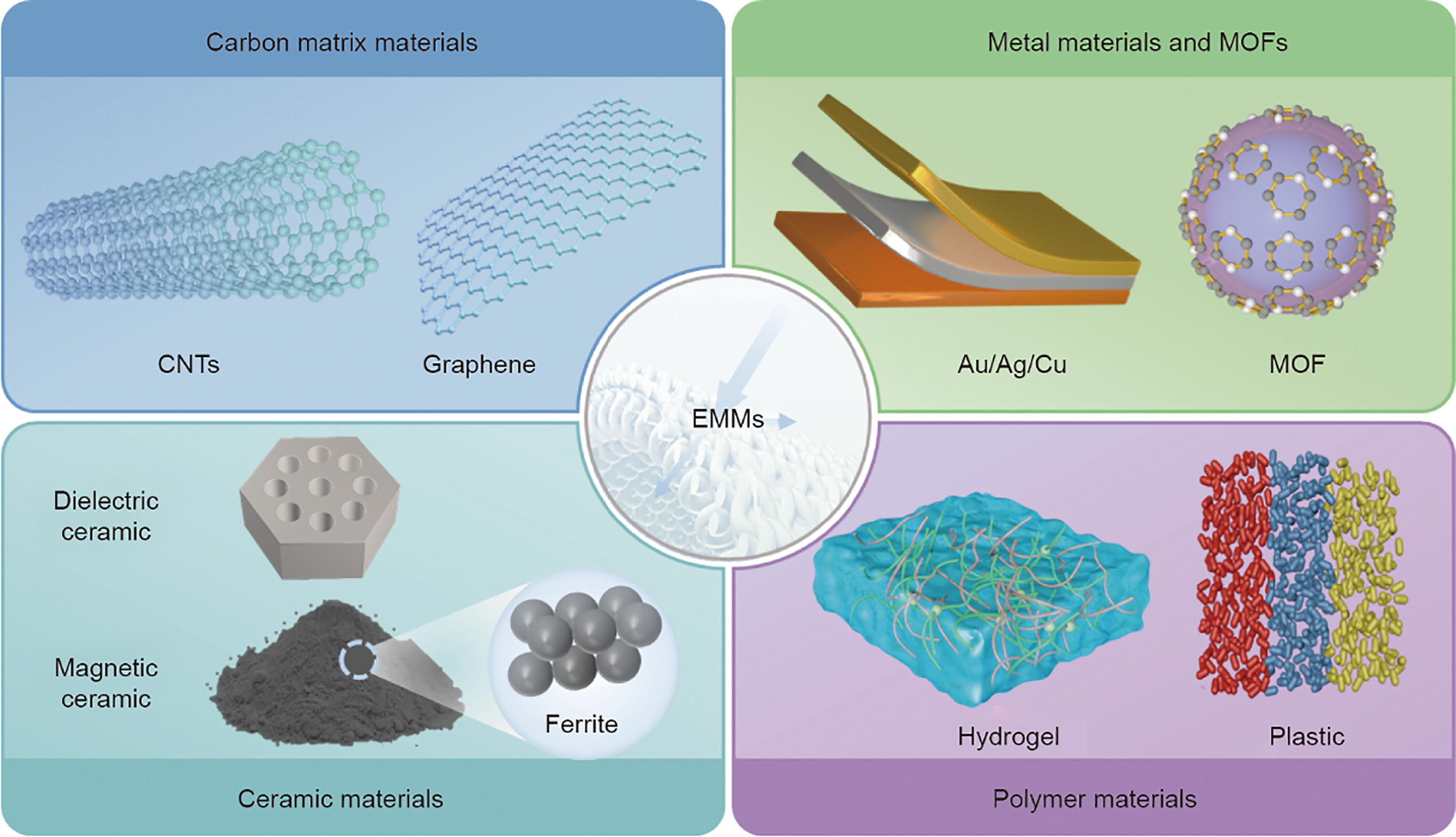

△一些常見的電磁材料包括:碳基材料、金屬材料和MOF、陶瓷材料和聚合物材料。

3D打印技術能夠精確制造高性能EMM所必需的復雜幾何形狀。熔融沉積成型 (FDM)、立體光刻 (SLA) 和選擇性激光熔化 (SLM) 等技術已被用于定制EMM。FDM經濟高效且材料多樣,而SLA則可提供卓越的精度和表面光潔度。這些方法使工程師能夠微調EMM結構,例如優化天線以獲得更高的增益和更寬的帶寬。

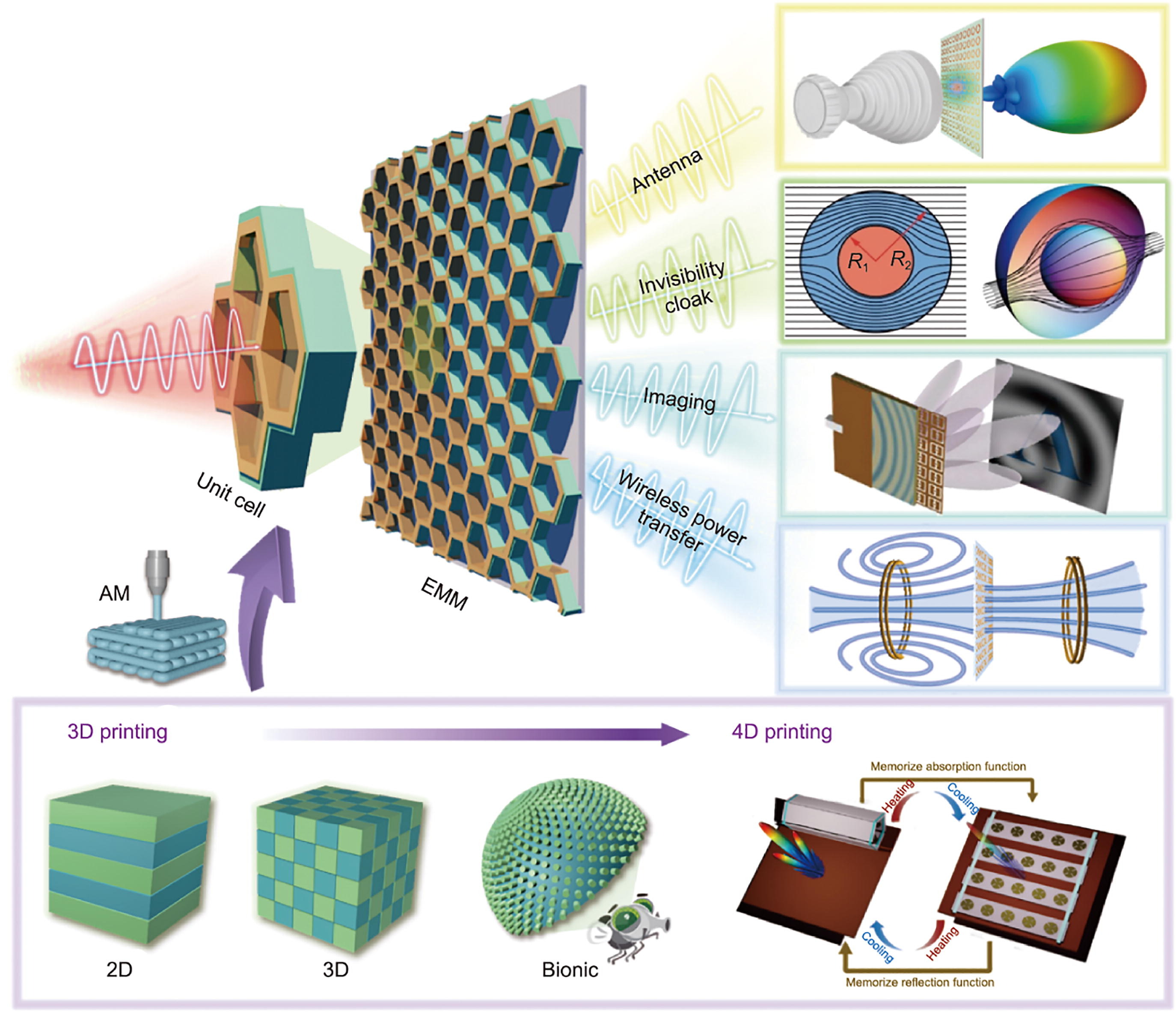

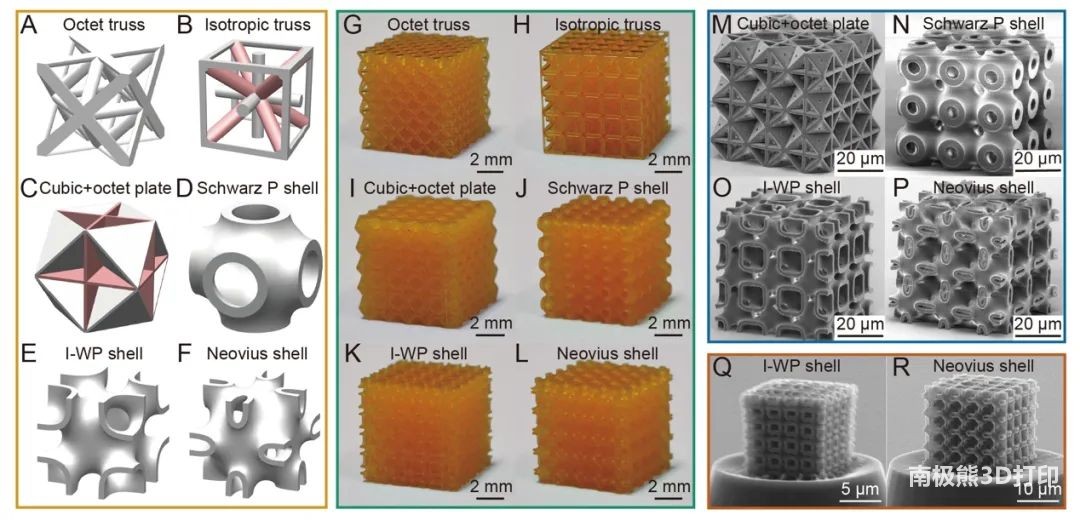

△電磁超材料(EMM)由手工定制的晶胞構成,具有豐富的功能特性。增材制造(AM)可以提高EMM的結構多樣性,從而可以制備復雜(梯度結構和多材料)且智能的EMM。R 1為隱藏球體的半徑,R 2為整個隱藏區域的半徑

通過使用形狀記憶材料,EMM現在可以根據熱、光或電等刺激改變形狀或功能。這一發展帶來了自適應結構,非常適合航空航天和生物醫學等領域,因為在這些領域,對不斷變化的環境的響應至關重要。最近的應用凸顯了影響。3D 和4D 打印的 EMM 增強了天線性能,實現了抑制電磁波散射的早期隱形斗篷,通過先進的鏡頭提高了成像分辨率,并增加了無線電力傳輸系統的范圍和效率。然而,挑戰依然存在。研究人員必須更好地了解不同的打印方法和工藝引起的缺陷如何影響電磁性能。此外,高速、高分辨率4D打印技術也需要進步,尤其是在多材料集成方面。

3D/4D打印與電磁加工技術的融合帶來了范式轉變。這種協同效應有望加速跨學科創新,塑造智能、響應迅速、高性能電磁設備的未來。

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

突破!3D打印超高填料含量

突破!3D打印超高填料含量 基于形狀記憶材料的3D動態

基于形狀記憶材料的3D動態 Sculpteo推出高光潔度部件

Sculpteo推出高光潔度部件 哈利法大學和達索航空研究

哈利法大學和達索航空研究 3小時打印窗口+自由基清除

3小時打印窗口+自由基清除 nano3Dprint發布

nano3Dprint發布 3D Systems推出Ne

3D Systems推出Ne 3D打印超高強納米

3D打印超高強納米 UCLA鄭小雨教授:

UCLA鄭小雨教授: 意大利研究者研發

意大利研究者研發 Nature發表ZrO2-S

Nature發表ZrO2-S