盤點2016年國內填補市場空白的3D打印創新技術(2)

創新六:3D打印技術制造馬氏體模具鋼

傳統加工工藝中,一方面,高端模具鋼的原材料方面是長久制約我國模具發展的一塊短板。另一方面,模具在經過傳統機械加工后,一般要經過淬火、回火 處理,而模具的形狀十分復雜,因此要求較高的淬透性、較小的變形及較低的開 裂傾向性。用傳統方法制造模具有生產周期長,模具的淬透性差,模具在淬火過程中開裂導致報廢等挑戰。

為解決現有制模技術中的工序復雜、成本高以及報廢率大等問題。南京航空航天大學通過調整激光加工過程工藝參數,改善成形模具晶粒粗大問題,從而改善其機械性能。利用Mn、Ni、Cr等合金元素穩定過冷奧氏體,在激光加工極大的冷卻速度下得到組織均勻的馬氏體,從而省去了后續的“淬火”過程,激光加工完畢后,成形模具被傳送裝置送入真空熱處理室完成回火過程以釋放其內應力,從而得到具有均勻、細小的回火馬氏體組織的成形模具。

除了粉末制備,激光加工過程控制以及后期的熱處理,南京航空航天大學的研究中還涉及到更為細膩嚴謹的關于激光掃描速度V對熔池的過冷度和凝固速度的研究,冷卻速度對淬火效應和馬氏體相變的影響,相變應力和熱應力的共同作用下,晶格常數所受到的影響等等。

浙江大學

創新七:基于三維打印的無泵驅動微流控芯片

微流控芯片又被稱為芯片實驗室,是一種在微米尺度上對流體進行操控的技術。該技術將化學和生物實驗室的基本功能微縮到了一個只有幾平方厘米大小的芯片之上。通過分析化學、微機電加工、計算機、電子學、材料系及生物學、醫學等學科的交叉,實現從樣品處理到檢測的微型化、自動化、集成化及便攜化。微流控芯片具有多種單元技術靈活組合和大規模集成的特點,這樣便能以少量樣品獲得極大的信息量,更有可能超越單一的分析功能,成為一個整體微型多元操作平臺。目前,微流控芯片因其在微型化、自動化、集成化和便攜花方面的巨大潛力,已經被逐步應用于環境監測及污染物分析技術的研發中,并取得一系列重要進展。

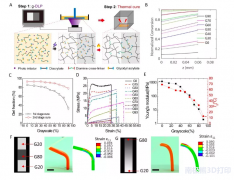

浙江大學利用FDM三維打印技術制作基底,采用鋪粉的方式,來制得微流控芯片。作為優選,所使用的粉為纖維素粉,為白色無臭無味粉末,不溶于水、丙酮、乙醇或甲苯,性質穩定,非常適合作為檢測實驗載體。纖維素粉的直徑大小為74-125μm,微米級別大小的顆粒聚集體具有毛細作用,通過毛細作用可以讓檢測試劑在流道里自動流到反應池,無需其他外力驅動,大大簡化了檢測所需的條件。

浙江大學的這項技術可以應用在各種臨床檢測,具有可重復利用、無泵驅動、流動速度可調、流道分辨率高、成本低等優點,并且加工過程簡便快捷,生產效率高,易于工業化大規模生產。

華中科技大學

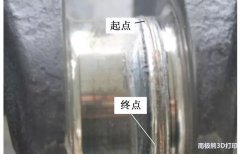

創新八:具有鍛件性能的金屬零件3D打印

華中科技大學數字裝備與技術國家重點實驗室張海鷗教授主導研發的金屬3D打印新技術“智能微鑄鍛”,近日成功3D打印出具有鍛件性能的高端金屬零件。有望改變國際上由西方國家領導的金屬絲3D打印格局。

經由這種微鑄鍛生產的零部件,各項技術指標和性能均穩定超過傳統鑄件。同時,該技術以金屬絲材為原料,材料利用率達到80%以上。由于這一技術能同時控制零件的形狀尺寸和組織性能,大大縮小了產品周期。制造一個兩噸重的大型金屬鑄件,過去需要三個月以上,現在僅需十天左右。而且這種以金屬絲為原材料的增材制造技術,無需模具的自由近凈成形,且全數字化、高柔性,打印的零件材質全致密、沒有宏觀偏析和縮松,具有較高的性能。

藍光英諾

創新九:3D生物打印技術促進人工血管內皮化

2016年藍光英諾的3D生物打印血管申請臨床試驗,動物在體實驗成功之后,下一步藍光英諾3D生物打印血管將向有關監管機構申請臨床試驗。

藍光英諾3D生物打印的專利技術是生物磚,生物磚的技術意義在于實現對細胞的精確排布,這是人工構建組織器官的關鍵。藍光英諾認為已知的生物打印技術存在著缺陷。目前大多數生物打印方法均無法實現對細胞的精確排布,從而也不能制造出具有精細結構的微組織團塊。與此同時,在目前已經知曉的生物打印方法中,所使用的細胞均缺乏力學保護。因此,當將細胞用于3D生物打印時,細胞易于因外界壓力或剪切力的傷害而受損或死亡。這大大限制了生物打印技術的應用。

圖片來源:藍光英諾

藍光英諾的生物磚打印技術給細胞提供了有效的力學保護,從而確保了細胞在打印過程中存活率(達到90%以上)。藍光英諾所制備的生物墨汁可在生物打印過程中實現細胞的精確排布,實現組織或器官的精確生物打印。微血管是組織內部細胞獲取營養物質及排出代謝物的唯一通道。使用生物磚構建的人工構建體(如人工組織),需要能夠形成微血管,以使其內部細胞能夠存活,內部具備微血管是組織塊具備生物學功能的重要條件。

廣州邁普再生醫學

創新十:具有4D效應的脊柱側凸內固定矯正裝置

現有的金屬類脊柱側彎內固定器械在Zimmer,Stryker、Medtronic 和Depuy等公司的相關專利及技術資料中都有提到,然而現有脊柱側凸手術矯形也存在一些問題,如:假關節形成、內固定失敗 (斷釘、棒和脫鉤等)、深部感染等;特別對于手術患者,他們的側凸程度 往往較為嚴重,醫生在制定手術方案時,往往面臨著是選擇激進還是保守治 療的難題。

脊柱側彎疾病有個特點,每個病人的脊柱變形都不盡相同,側凸角度、 旋轉角度、脊椎骨形態、側凸位置及對周邊影響、脊柱旁軟組織結構都不盡 相同,臨床醫生有個性化器械的需求。廣州邁普再生醫學發現3D打印技術的進步使制造更符合病人生理構造的個性化的脊柱矯形內固定器械成為可能。4D效應就是3D打印材料自動變成為預設的模型,是在3D打印的基礎上增加了時間維度,也就是廣州邁普再生醫學的具有4D效應的脊柱側凸內固定矯正裝置中的4D的含義,隨時間可控變形的性質是通過基于應力平衡的方式實現的。

廣州邁普再生醫學通過3D打印激光燒結打印技術制備鎳鈦基記憶合金材料骨架,在得到的鎳鈦基記憶合金材料骨架上沉積熱塑性材料從而制備熱塑性材料外殼或者單獨制備熱塑性材料外殼再將鎳鈦基記憶合金材料骨架與熱塑性材料外殼組合,其中所述鎳 鈦基記憶合金材料骨架的定位孔與所述熱塑性材料外殼的定位銷進行配合, 從而得到功能單元。

此外,在打印工藝方面,上海悅瑞成功完成了900小時不間斷3D打印、一次性打印成功中空異形拓撲優化結構設計。設備方面,福建物構所,大族激光都分別推出了超快光敏樹脂3D打印機,獲得高精度的同時達到高加工效率。管理系統方面,上海聯泰推出了EPM打印管理系統,可實現多臺打印設備的監控、管理、記錄與儲存,對訂單進行批量排產,并可以優化數據模型,提高生產效益。

本文參考資料:

CAAM:Strategic roadmap for the next generation of additive manufacturing materials

NEXT GENERATION MATERIALS-by office of energy efficiency & renewable energy

Journal of International Commerce and Economics by International Trade Commission

專利:具有4D效應的脊柱側凸內固定矯正裝置及其制備方法

專利:一種利用激光 3D 打印技術直接獲得馬氏體模具鋼的方法

(責任編輯:admin)

納米纖維涂層管狀支架骨再

納米纖維涂層管狀支架骨再 中美合作團隊《Science》

中美合作團隊《Science》 內燃機增材再制造修復技術

內燃機增材再制造修復技術 高性能金屬激光增材制造裝

高性能金屬激光增材制造裝 西安交大與哈佛大學合作研

西安交大與哈佛大學合作研 仿真技術與3D打印推動液壓

仿真技術與3D打印推動液壓 科學家使用超聲波

科學家使用超聲波