浙大賀永教授:跨尺度血管結構的生物3D打印

編者按:醫用3D打印在近幾年是一個熱度呈直線上升的時髦技術。3D生物打印跨過第一、第二層次,已經在醫療模型、診療器械、康復輔具、假肢、牙齒及人工關節等方面催生出了一個產業鏈雛形。然而,有關3D打印產品的審批、國家對該類產品的政策方面的決策以及產品上升過程中遇到的技術和材料、產品的價格等等瓶頸問題,如打印人體組織和器官等方面存在重重的問題。那么,如果突破這些瓶頸并掌握整個市場的方向和核心技術并具有核心的市場競爭力成為了企業長久立足的關鍵,也是臨床醫生和科研人員普遍關心的問題。本次會議將挖掘醫用3D打印領域遇到的瓶頸,一一進行剖析。同時,將對最新的技術進展、上下游產業鏈和臨床新應用進行全面對焦。

生物谷:賀永教授,您好!非常榮幸能邀請您參加生物谷舉辦的“2017(第三屆)醫用3D打印行業峰會“。我們知道3D打印在中國尚處于起步階段,大到航天飛船、建筑、心臟,小到牙齒、血管,3D打印都可以搞定,國務院也鼓勵應用大數據、云計算、互聯網、增材制造等技術,構建醫藥產品,3D生物打印在醫療上應用有哪些?其核心技術是什么?

回答:3D生物打印在生物醫療領域有著極其廣泛的應用,概括來說,目前的研究有兩個主要方向:其一是為各種疾病的精準治療研究提供新的研究手段;第二個目標更為遠大,打印出活性的人造器官,并應用于器官移植中。目前疾病的機理探討主要依賴二維的細胞實驗及動物實驗,二維的細胞實驗與人體環境相距甚遠,而動物實驗除了成本高、周期長、重復性不夠理想外,動物的體內環境與人體也有較大的差異。由于3D生物打印可以精確的堆疊各種細胞及支架材料,形成接近實際器官組織的結構,同時其細胞也可采用人類的細胞,恰好可以彌補目前常用的兩大實驗方式的缺點。目前生物3D打印在腫瘤模型、藥物代謝所帶來的肝臟毒性評估、腸道微環境的構造、心血管疾病病例探討等領域都開始有報道,生物3D打印技術在疾病的精準治療中將會有非常廣泛的應用,也是目前就可以很快開展的工作。第二個目標打印可供替代的器官,目前也有很多的嘗試,但總體而言還有很長的路要走,人體器官的結構遠比我們想象的要復雜的多,器官的生長發育機制等機理上還有很多問題有待揭開。目前媒體報道的所謂肝打印、腎打印等研究其實更多的是實驗室再現了器官眾多功能中的一到兩個而已,在這方面我很擔心媒體的過度捧殺。

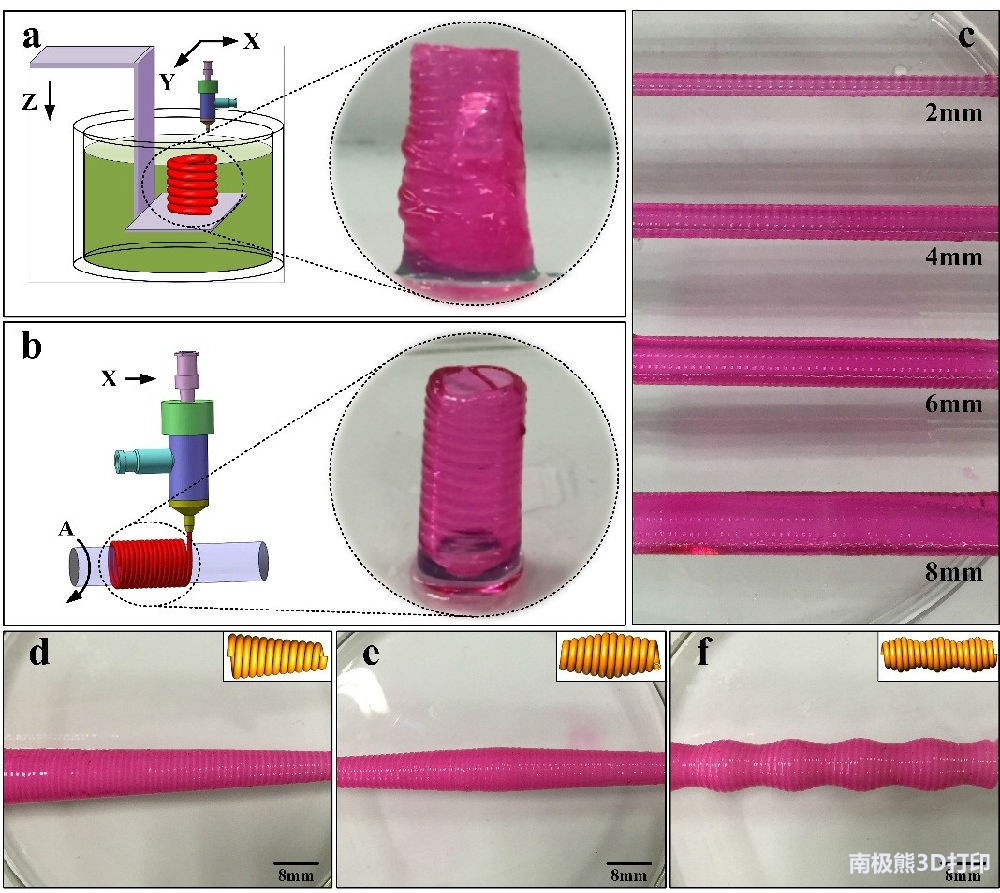

對于生物3D打印而言,目前的核心難點包括:一是精確控制多種細胞沉積到指定位置,以更好的模擬實際組織結構。由于生物墨水是一種典型的水凝膠類軟材料,打印中的變形控制、打印后結構適宜強度的保持、細胞外基質結構的營造等都對這個制造過程提出了很大的挑戰;二是組織打印“成型”后,如何對細胞輸送營養,實現初步的體外培養;器官內部所遍布的血管網絡是維系器官活性的根本,也是打印的器官從mm級尺寸到cm級尺寸所必須的環節,打印時必須要構造出有效的營養輸送通道網絡。三是培養過程中,如何調控培養環境使得獨立的細胞個體融合成功能性組織。目前打印的組織結構,主要還是形似,神似還有較大距離。也就是說打印后細胞間如何能彼此融合,建立起cross-talking,從而具備真實器官的功能,目前還只是走了萬里長征的一小步。

(責任編輯:admin)

王華明:潛心增材科研,也

王華明:潛心增材科研,也 金屬3D打印專家楊永強:為

金屬3D打印專家楊永強:為 Materialise副總裁:3D打

Materialise副總裁:3D打 LPW首席執行官Phil Carrol

LPW首席執行官Phil Carrol 【大國之材】許小曙:開源

【大國之材】許小曙:開源 《3D打印世界》專訪創想三

《3D打印世界》專訪創想三 3D打印巨頭EOS首

3D打印巨頭EOS首 3DSystems鄧瀚誠

3DSystems鄧瀚誠 未來汽車開發者計

未來汽車開發者計 弘瑞掌舵人:3D打

弘瑞掌舵人:3D打 對制造發生深遠影

對制造發生深遠影