3D打印技術實現精準把控藥物釋放

3D打印技術涵蓋一系列不同的技術,根據美國材料與試驗協會(ASTM)標準可分為7個主要類別:材料擠出成型技術,代表技術有半固體擠出(SSE)、熱熔擠出沉積(MED)、熔融沉積成型(FDM)等;黏合劑噴射(BJ)成型技術,代表技術有粉末黏結(PB)等;材料噴射成型技術,代表技術有連續材料噴射(CMJ)等;粉末床熔融成型技術,代表技術有選擇性激光燒結(SLS)等;光聚合技術,代表技術有立體光刻(SLA,也稱立體光固化成型)等;直接能量沉積技術,代表技術有金屬粉末沉積(LMD)等;薄膜層積技術,代表技術有分層實體制造(LOM)等。

此外,近年來科學家還開發了一些新興的打印技術,用于突破已有技術所面臨的困境。例如,利用直接粉末擠出(DPE)打印技術成功制備出具有核殼結構的藥片,該技術直接將材料粉末擠出而無需制造長絲,避免了FDM技術中長絲性能對打印效果的影響;首次利用數字光處理(DLP)技術制造了一種水溶性載藥打印片劑,該片劑負載的藥物對乙酰氨基酚能在5小時內完全釋放,這項研究通過使用水溶性樹脂克服了脂溶性光聚合樹脂在胃腸液中不溶的問題;采用阿博格塑料無模成型(APF)技術,直接打印出了以對乙酰氨基酚和聚合物EudragitE為原料的固體多孔劑型,相比于FDM技術,這種新技術無需添加劑和預制長絲,顯著降低了藥物和賦形劑在打印過程中的熱不穩定性風險;利用容積打印技術制造環形和圓柱形的對乙酰氨基酚打印片,打印時間在12~32秒內,且打印片顯示出持續的藥物釋放能力,該技術具有速度快、精度高的特點,有望成為制藥行業最有前途的替代制造技術之一。

3D打印技術在多種藥物制劑的研發與生產中發展迅速,特別是在片劑、凝膠劑、貼劑這3個領域。受益于設計自由和快速制作等優勢,越來越多的研究開始利用不同的打印技術來生產種類豐富、結構復雜、功能多樣的藥物類型,為個性化給藥提供了有力保障。

片劑

3D打印片劑具有工藝簡單、均勻性好、精度高和個性化能力強等諸多優勢,能夠實現傳統片劑所無法達到的功能。如同時打印多種藥物、制造復雜的結構等。

首先,3D打印片劑能夠突破傳統制劑中藥物無差別分布的限制,通過改變內隔室的形狀、片劑的整體形狀以及藥物的填充密度來精準控制藥物的釋放能力。例如,科學家設計了具有不同幾何形狀內隔室的打印片,并研究了這些內隔室形狀對藥物釋放的影響。結果顯示,內隔室形狀為三角形和六邊形的打印片劑具有最慢的藥物釋放速率,而具有圓形和方形內隔室的打印片劑在較短時間即可完全釋放藥物。還有科學家利用熱熔擠出技術(HME)和FDM技術開發了多種新型胃內漂浮片劑,這些片劑具有頂部的中空腔室和底部不同尺寸的藥物釋放窗口。研究顯示,所有打印片劑具有良好的穩定性,不溶性殼層顯著延長了藥物的釋放時間,而藥物的釋放速率與釋放窗口的面積呈正相關。

此外,一些藥物并不適合以固體形式制成片劑,這限制了它們在口服藥物中的應用。通過3D打印技術,能夠制造出負載了不同藥物形式的片劑,從而解決這一問題。例如,科學家利用HME和FDM技術開發了一種具有核殼結構的片劑,并成功地將不同形式(溶液、水凝膠和固體)的藥物封裝到其中。他們發現,殼體的上、下部分裝配成功,密封性能良好,且負載了溶液或水凝膠藥物的片劑顯示出延長藥物釋放時間的特性。該研究結果表明,3D打印技術能夠拓寬藥物劑型選擇的范圍,提高特殊藥物配制和遞送的可行性。

凝膠劑

凝膠劑是一種親水性的三維聚合物網絡,具有良好的生物相容性、藥物釋放行為甚至抗微生物活性。基于這些優異的特性,凝膠劑已被廣泛應用于醫藥領域,特別是用作藥物遞送系統。然而,由于凝膠聚合過程難以控制,傳統的生產工藝通常無法制備出具有特定復雜結構、形狀與功能的凝膠制劑。這一難題可以通過3D打印技術來解決。

針對凝膠結構控制,光聚合3D打印技術可通過精密算法設計來精準控制光聚合過程,從而制造出具有復雜結構和可定制化特性的凝膠劑。例如,科學家利用DLP技術成功打印了具有精細中空結構的凝膠制劑,該凝膠劑具有良好的延展性和拉伸性,最大斷裂伸長率可達300%。研究發現,這種凝膠劑在與周圍介質接觸時表現出強烈且明顯的離子交換行為,因而能夠實現刺激響應的藥物釋放。與傳統凝膠劑相比,3D打印水凝膠由于具有確切的三維結構,被賦予藥物劑量可控和持續釋放等優良性能,可更加智能、高效地滿足多種給藥需求。例如,科學家利用SLA技術成功地將辛伐他汀膠束負載到由三元聚合物光交聯形成的網絡狀打印水凝膠中,辛伐他汀從水凝膠中的釋放持續長達17周,并維持了有效的治療濃度。

此外,3D打印水凝膠具有高度的可定制性,利用這一技術可以制造出模擬機體組織、器官等復雜結構的植入物,并賦予其多種特色功能。在醫藥領域,這種特性使得3D打印植入物可以突破傳統藥物水凝膠的應用范疇,為水凝膠在藥物遞送和治療方面帶來更多可能性。例如,有科學家開發了一種具有復雜多孔結構的3D打印可植入支架,專門用于腫瘤免疫治療。該支架有序的孔隙結構與真實淋巴結構具有高度相似性,能夠有效激活腫瘤免疫反應。該支架中的明膠具有潛在的免疫刺激作用,同時多孔結構提供了較大的表面積,有利于吸引T細胞、B細胞、巨噬細胞、樹突狀細胞和自然殺傷細胞等免疫細胞,最終形成人工淋巴結構。這些免疫細胞在支架內受到腫瘤抗原的激活后,能夠形成特異性免疫細胞,從而有效消滅腫瘤細胞。

貼劑

通過3D打印技術,可以為貼劑賦予特定的藥物釋放能力和物理化學性質,從而更好地滿足復雜的用藥需求。有科學家利用DPE打印技術制造了基于乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)的透皮貼劑。他們采用兩種不同含量乙酸乙烯酯的EVA聚合物作為材料,打印出了具有不同熔點的貼劑,并保持了其熱穩定性。同時,這種打印貼劑能夠實現所需的藥物釋放和藥物滲透特性,在個性化醫療領域展現出卓越優勢。

另外,3D打印技術可通過軟件設計制造出具有獨特遞送特征的藥物,從而突破當前微針貼劑遞藥面臨的釋藥效果差和皮膚屏障穿透能力低下等問題,在透皮給藥制劑領域顯示出獨特優勢。有科學家打印了一種基于聲學平臺的主動可編程微針貼劑,通過數字控制聲信號來觸發藥物的泵送效果,實現了精確的藥物輸送。該微針貼劑在瓊脂糖凝膠模型和小鼠模型中均展示出基于用戶需求的藥物釋放特性。其實現的原位聲學藥物遞送策略在小型化、操作性和智能化方面具有優勢,改善了微針貼劑的藥物控制釋放能力。例如,有科學家利用SLA技術打印了一種多微通道微針微孔平臺。該平臺利用細胞電穿孔技術實現了藥物的跨細胞膜運輸,并提供一個集中且安全的外部電場,以加速藥物深層滲透進入細胞。在小鼠腫瘤模型中進行的研究表明,該微針平臺顯著降低了傳統化療藥物的毒性,同時保證了安全高效的體內遞送。

(作者單位:中國藥科大學、澳大利亞悉尼大學)

(責任編輯:admin)

浙大楊華勇院士團隊:生物

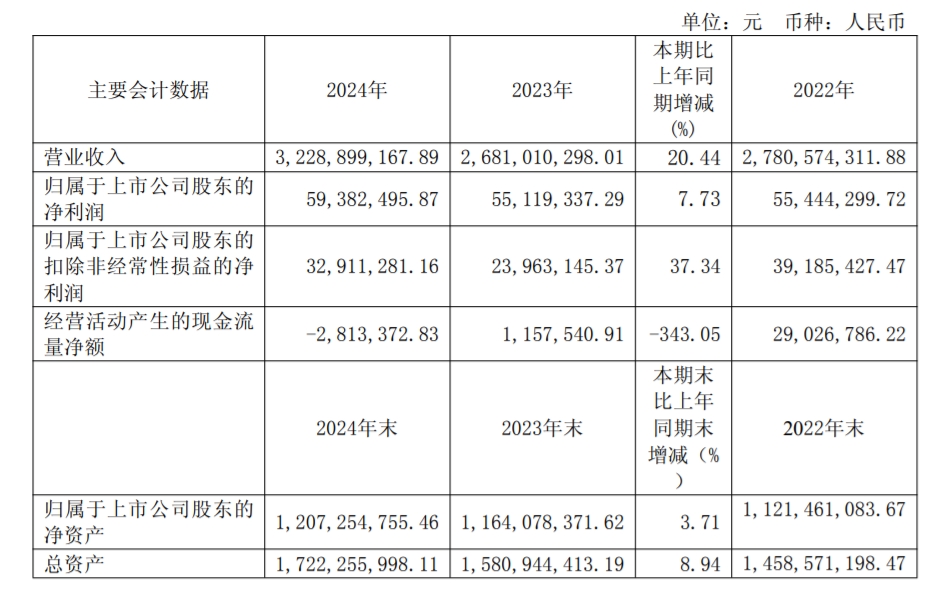

浙大楊華勇院士團隊:生物 營收32.29億元,3D打印粉

營收32.29億元,3D打印粉 2025年又有5所高校開設3D

2025年又有5所高校開設3D 珠海這個廁所,竟是3D打印

珠海這個廁所,竟是3D打印 從大阪到戛納:一雙中國3D

從大阪到戛納:一雙中國3D 央視報道今奇玩具!3D打印

央視報道今奇玩具!3D打印 忍痛5年,福州依

忍痛5年,福州依 創想三維2023全球

創想三維2023全球 上海交大谷國迎教

上海交大谷國迎教 3D打印假體植入內

3D打印假體植入內 FRI:降脂油包水

FRI:降脂油包水 少年骨折后感染致

少年骨折后感染致