利用人工智能輔助制造技術實現多功能材料的3D打印

時間:2024-08-14 08:51 來源:EFL生物3D打印與生物制造 作者:admin 閱讀:次

目前個性化的可穿戴設備大多是通過非原位打印制造的,該方法要先在平面基板上進行打印,隨后再轉移到目標表面上,但這種操作可能導致打印結構和目標表面無法在動態情況下實現匹配。原位打印為直接在目標表面上打印3D構造提供了一種潛在的解決方案,該方案需要人工智能(AI)的幫助來感知、適應和預測打印環境的狀態。

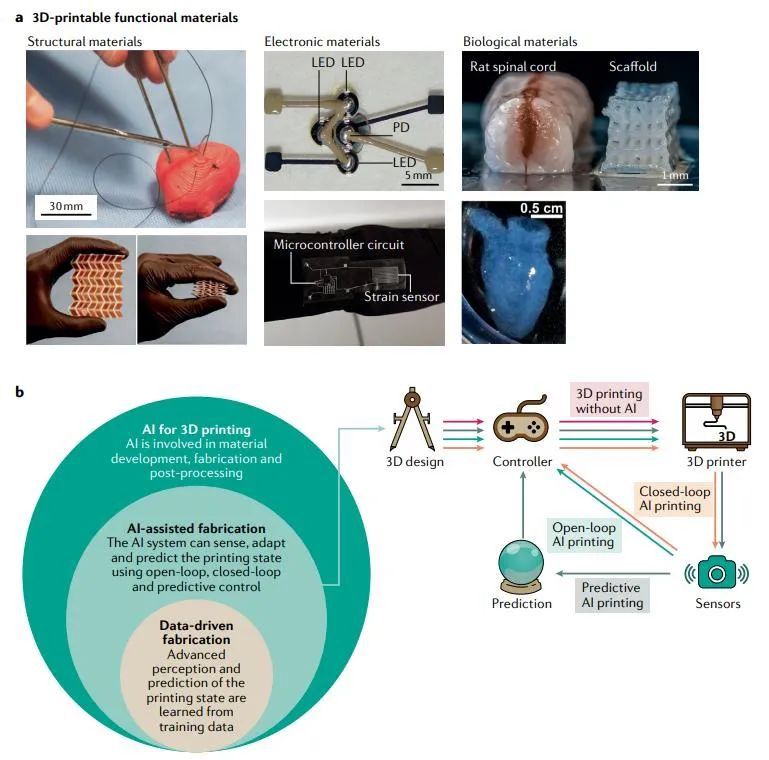

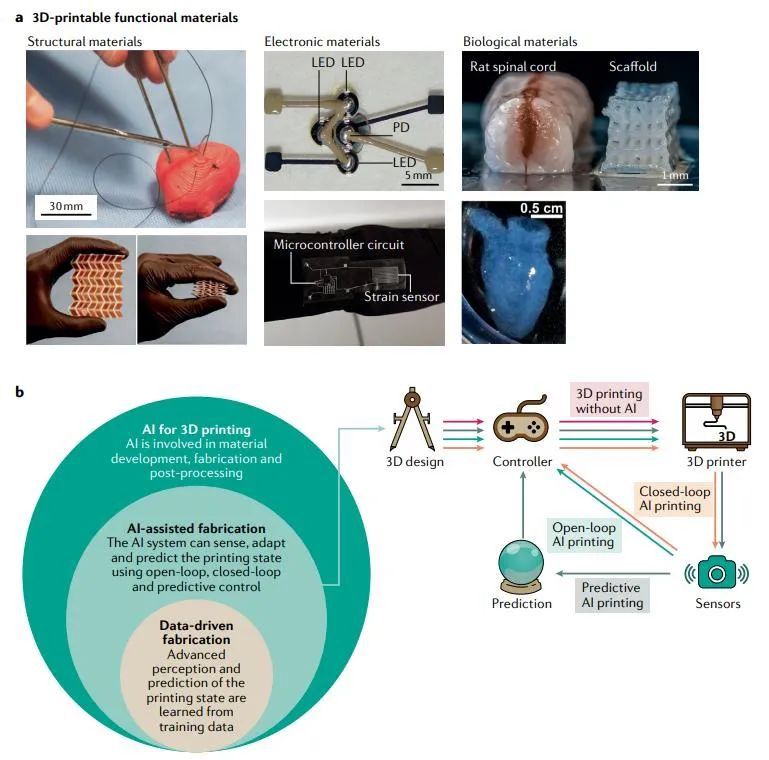

來自University of Minnesota的Michael C. McAlpine和Hyun Soo Park合作在Nature Reviews Materials雜志上發表了題為“3D-printed multifunctional materials enabled by artificial-intelligence-assisted fabrication technologies”的綜述文章。文章介紹了用于原位3D打印的電子材料和生物墨水,具有開環、閉環和預測控制的人工智能3D打印方法,以及手術機器人和人工智能如何與3D打印方法相互集成。最后對人工智能、3D打印、功能材料和個性化生物醫學設備的融合進行了展望。

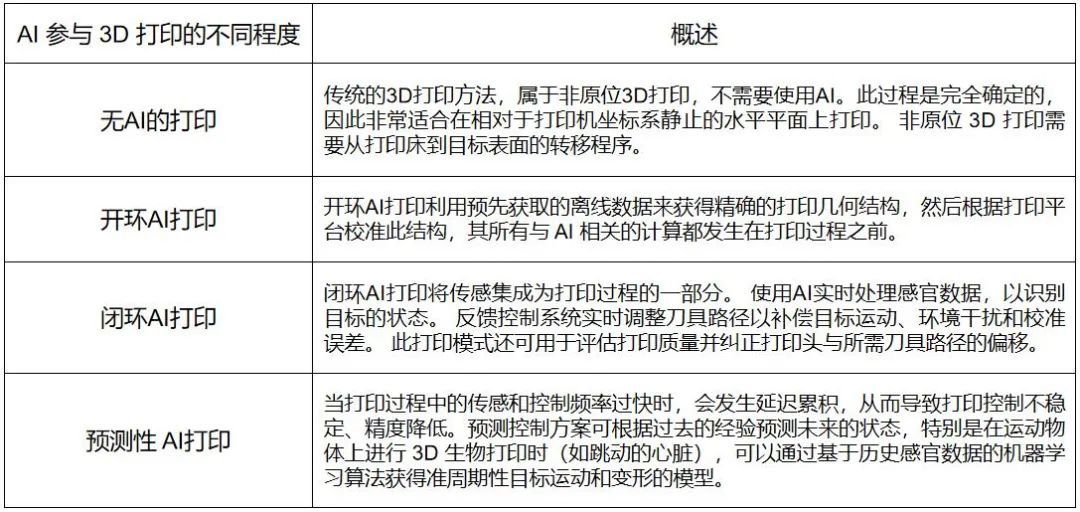

除了沒有AI的傳統3D打印系統之外,根據AI參與打印程序的三個級別可將打印分為:開環AI、閉環AI和預測性AI三種。

1. 用于原位3D打印的功能性墨水

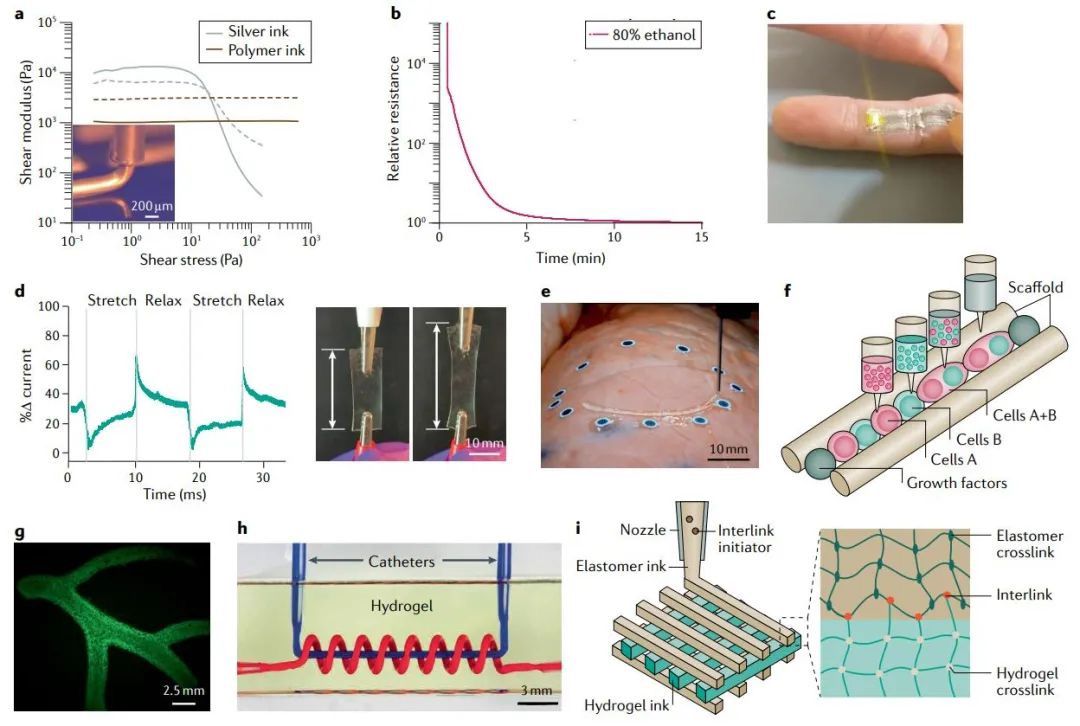

3D打印材料需要與相應的3D打印方法兼容,這些方法通常分為基于光固化的或基于擠出式打印的,基于光固化的打印方法通常需要打印材料具有可光固化的能力,而基于擠出式的打印方法需要打印材料具有一定的黏度以及剪切變稀特性,從而便于擠出過程的實現。

1.1 電子材料

用于電子設備原位3D打印的材料需要滿足傳感、驅動等功能所需的電氣特性,且需要具有與目標生物表面相匹配的機械性能、流變特性。使用無機、堅硬的材料時,必須調整它們的尺寸以適應基于擠出的打印,通常是通過將這些材料粉碎成納米級顆粒來實現的。

1.2 水凝膠

水凝膠可用于組織工程和生物電子應用,其類似于天然細胞外基質,可為細胞提供合適的培養環境。通過改變水凝膠聚合物網絡的孔隙率和粘度可對其強度和粘彈性進行調節,通過添加光引發劑及流變改性劑可對其打印性進行優化。水凝膠可以在組織表面進行原位3D打印制造,從而用于醫療密封劑、粘合劑植入物和可穿戴設備等方面。

2. 開環人工智能3D打印

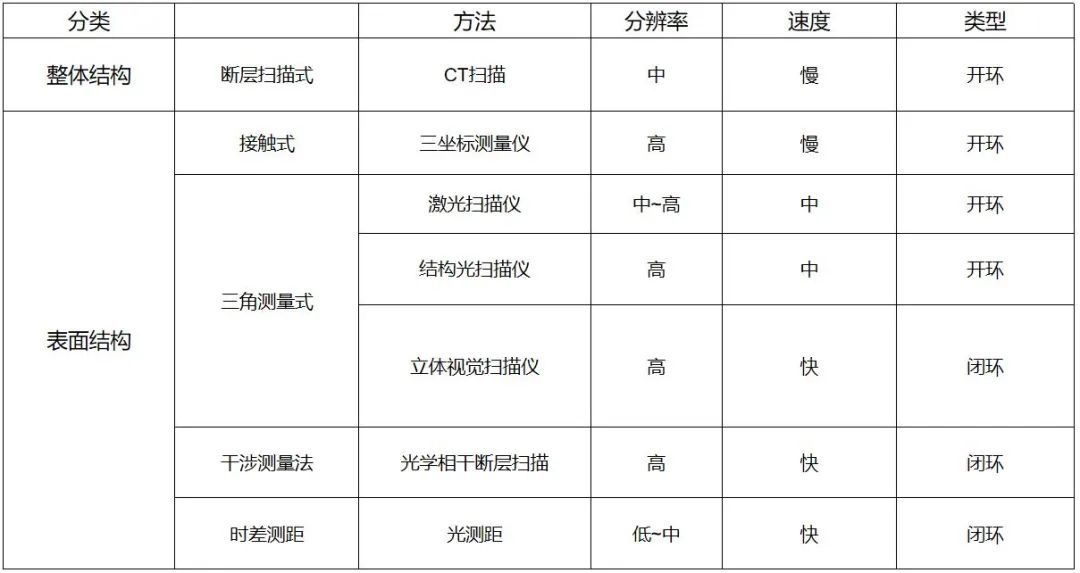

開環人工智能3D打印需要在制造開始之前獲取有關打印結構表面幾何形狀的信息,AI使用此幾何信息來確定刀具路徑設計和材料分布。針對不同打印結構幾何形狀捕獲的傳感方法如下。

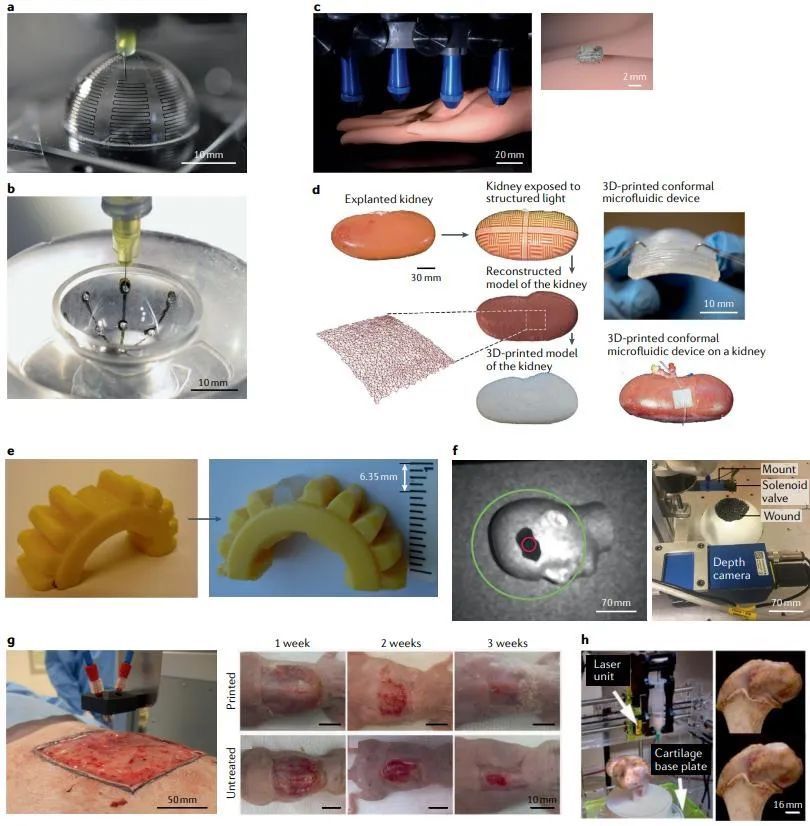

2.1 在非平面表面上進行3D打印

對于開環人工智能3D打印而言,為了在非平面表面上實現直接打印,AI必須在打印之前獲取目標的幾何信息。對于具有更復雜幾何形狀的表面,需要借助3D掃描工具并由算法輔助以進行密集的點云數據3D重建。在醫學應用中,目標表面的3D信息來源是磁共振成像和CT掃描等醫學成像數據。

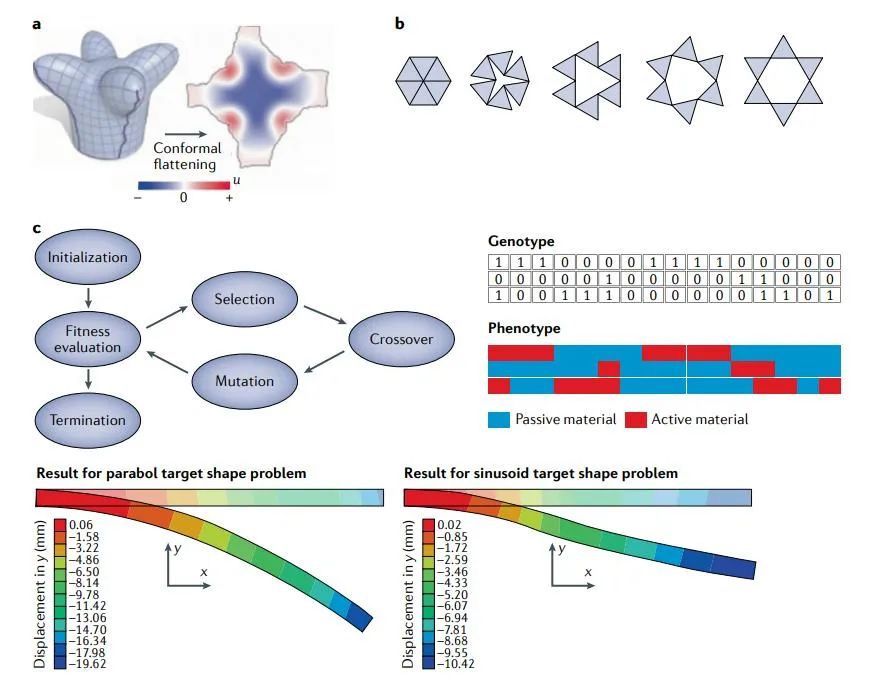

2.2 基于目標幾何結構的形狀編程

通過運用形狀編程可使具有特殊功能的材料在特定刺激下(溫度、離子濃度、機械負載)實現規定的形狀變化。基于目標幾何結構的形狀編程常用于可穿戴醫療植入物的制造,其可以直接3D打印在人體上,以進行臨床診斷或進行傷口修復。

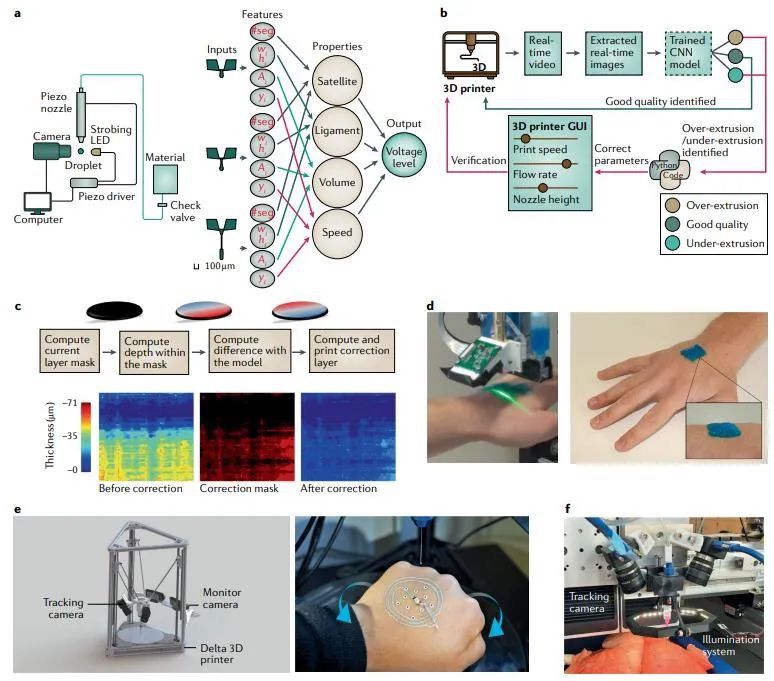

3. 閉環人工智能3D打印

閉環AI打印是指實時適應打印環境變化的3D打印方法,其基于檢測、跟蹤和識別算法,可以在打印過程中實時更新運動狀態、打印層的表面結構和打印頭的擠出狀態。閉環人工智能3D打印主要可實現兩大功能:通過在線校正提高打印質量、通過在線跟蹤實現移動目標上的原位打印。

3.1 提高打印質量

在閉環3D打印中,各種傳感器通過與3D打印平臺進行集成,能夠觀察材料和打印結構的狀態。傳感數據被反饋到計算機視覺和機器學習算法等計算工具中,進而識別打印缺陷,并向材料進給和運動控制系統提供反饋,以糾正打印中出現的錯誤。

3.2 在移動目標上進行3D打印

活體中的皮膚和軟器官都會隨時間的變化而發生剛性變換和非剛性變形(呼吸、心跳),要實現在這些動態變化結構上的原位打印,需要實時更新傳感數據來調整打印路徑。

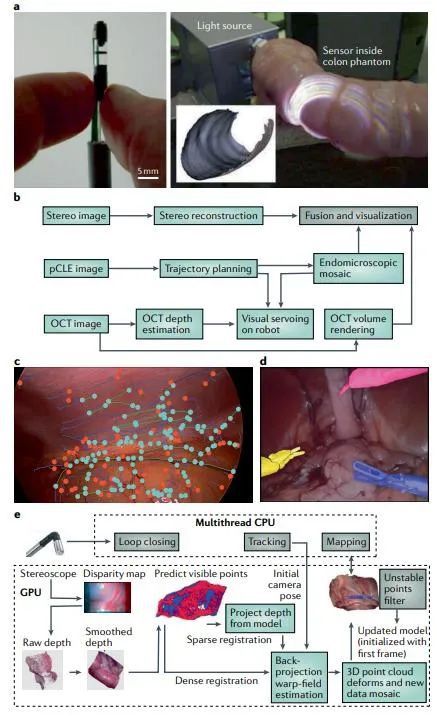

3.3 機器人感知技術輔助原位3D打印

利用機器人感知技術目的是為了識別器官組織的幾何和機械特性,以及動態系統中的干擾和不確定性。低級感知類似于人類的視覺感知,它利用成像系統和圖像處理算法來檢測視覺特征,以進行3D重建。高級感知類似于大腦和神經系統的知覺,在3D打印中理解低級感知重構的3D場景,并用于后續刀具路徑規劃。

4. 預測性人工智能輔助3D打印

在活體器官上進行3D打印的能力主要受到傳感、控制和計算延遲的限制。打印過程需要對組織表面的變形做出響應,否則可能會導致器械碰撞或穿透組織,從而影響打印質量、損傷組織。這需要預測性人工智能在了解當前狀態的同時,還可以根據過去的經驗預測未來狀態,預測周圍組織的未來變形并規劃未來的命令,以有效減少或消除打印錯誤。

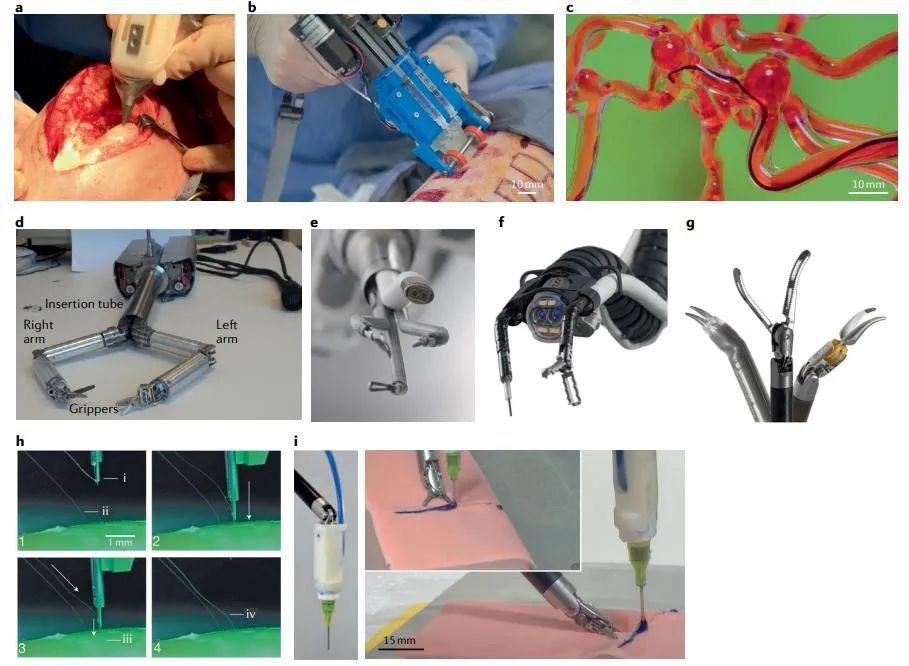

5. 手術機器人實現原位3D打印

在醫學領域,手術機器人原位3D打印可將具有理想電、化學和生物功能的生物材料直接輸送到人體之中,從而以多種方式輔助現代醫學治療。這些具有先進傳感和精確運動控制能力的手術機器人可以實現“更智能”的手術,以減少因醫療錯誤造成的死亡或傷害。

利用人工智能輔助制造技術進行的3D打印在可穿戴設備和植入物的制造方面具有巨大的潛力,但將AI技術集成于3D打印之上仍處于起步階段,目前仍然缺乏3D打印機器人和用戶之間的智能交互界面。展望未來,增強現實和虛擬現實等技術和3D打印的結合將會使人工智能實現全程的打印指導,利用人工智能進行輔助制造也將成為邁向3D打印普及化的重要途徑。

參考文獻

Zhu, Z., Ng, D.W.H., Park, H.S. et al. 3D-printed multifunctional materials enabled by artificial-intelligence-assisted fabrication technologies. Nat Rev Mater 6, 27–47 (2021)

https://doi.org/10.1038/s41578-020-00235-2

來自University of Minnesota的Michael C. McAlpine和Hyun Soo Park合作在Nature Reviews Materials雜志上發表了題為“3D-printed multifunctional materials enabled by artificial-intelligence-assisted fabrication technologies”的綜述文章。文章介紹了用于原位3D打印的電子材料和生物墨水,具有開環、閉環和預測控制的人工智能3D打印方法,以及手術機器人和人工智能如何與3D打印方法相互集成。最后對人工智能、3D打印、功能材料和個性化生物醫學設備的融合進行了展望。

圖1 AI輔助制造技術實現多功能材料的3D打印概述

除了沒有AI的傳統3D打印系統之外,根據AI參與打印程序的三個級別可將打印分為:開環AI、閉環AI和預測性AI三種。

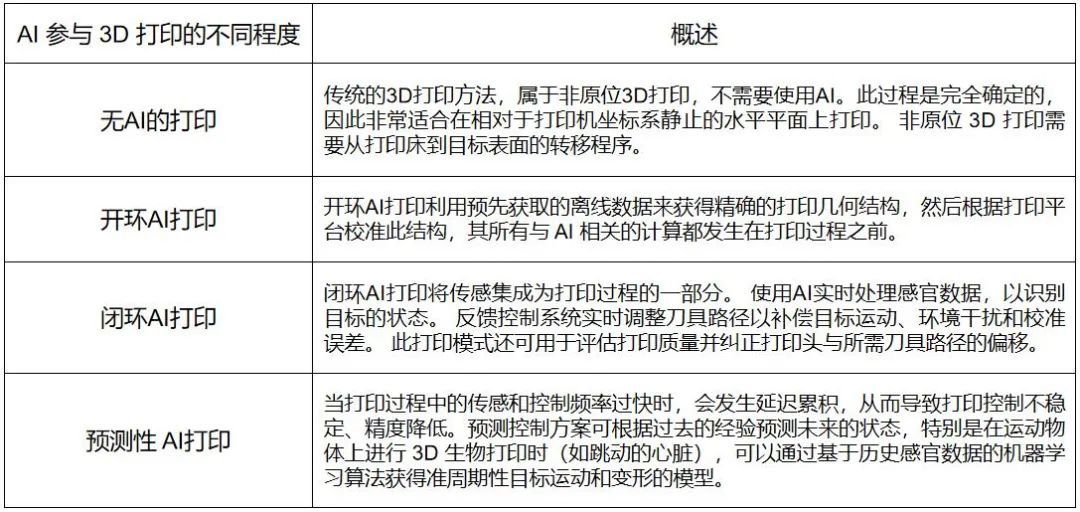

表1 不同程度AI參與的3D打印概述

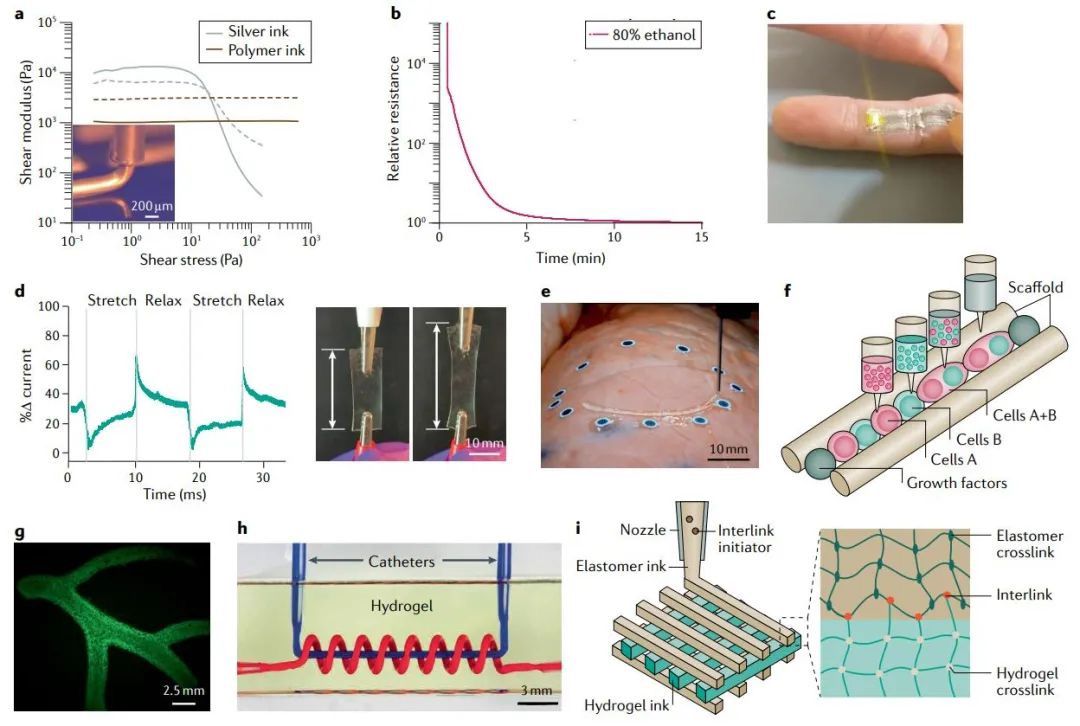

1. 用于原位3D打印的功能性墨水

3D打印材料需要與相應的3D打印方法兼容,這些方法通常分為基于光固化的或基于擠出式打印的,基于光固化的打印方法通常需要打印材料具有可光固化的能力,而基于擠出式的打印方法需要打印材料具有一定的黏度以及剪切變稀特性,從而便于擠出過程的實現。

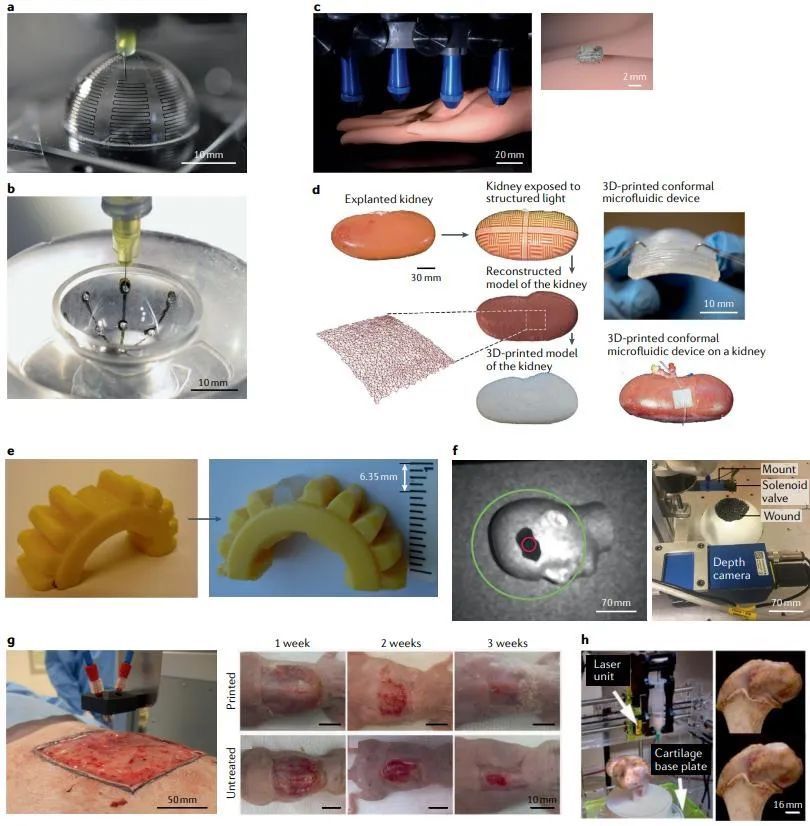

圖2 功能性墨水的原位3D打印

1.1 電子材料

用于電子設備原位3D打印的材料需要滿足傳感、驅動等功能所需的電氣特性,且需要具有與目標生物表面相匹配的機械性能、流變特性。使用無機、堅硬的材料時,必須調整它們的尺寸以適應基于擠出的打印,通常是通過將這些材料粉碎成納米級顆粒來實現的。

1.2 水凝膠

水凝膠可用于組織工程和生物電子應用,其類似于天然細胞外基質,可為細胞提供合適的培養環境。通過改變水凝膠聚合物網絡的孔隙率和粘度可對其強度和粘彈性進行調節,通過添加光引發劑及流變改性劑可對其打印性進行優化。水凝膠可以在組織表面進行原位3D打印制造,從而用于醫療密封劑、粘合劑植入物和可穿戴設備等方面。

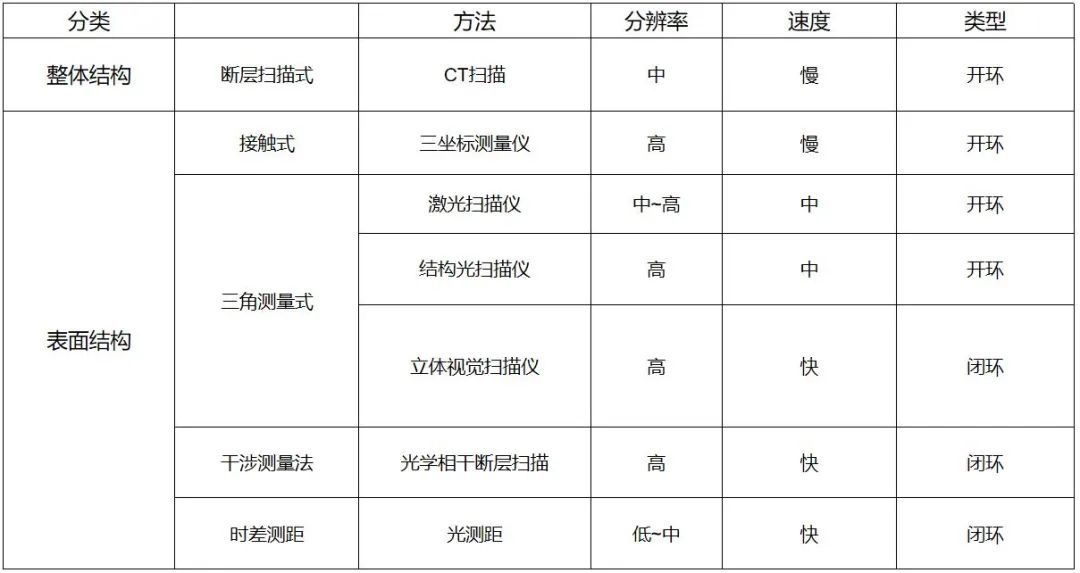

2. 開環人工智能3D打印

開環人工智能3D打印需要在制造開始之前獲取有關打印結構表面幾何形狀的信息,AI使用此幾何信息來確定刀具路徑設計和材料分布。針對不同打印結構幾何形狀捕獲的傳感方法如下。

表2 3D打印中輔助傳感的常見方法

2.1 在非平面表面上進行3D打印

對于開環人工智能3D打印而言,為了在非平面表面上實現直接打印,AI必須在打印之前獲取目標的幾何信息。對于具有更復雜幾何形狀的表面,需要借助3D掃描工具并由算法輔助以進行密集的點云數據3D重建。在醫學應用中,目標表面的3D信息來源是磁共振成像和CT掃描等醫學成像數據。

圖3 在非平面表面上進行3D打印

2.2 基于目標幾何結構的形狀編程

通過運用形狀編程可使具有特殊功能的材料在特定刺激下(溫度、離子濃度、機械負載)實現規定的形狀變化。基于目標幾何結構的形狀編程常用于可穿戴醫療植入物的制造,其可以直接3D打印在人體上,以進行臨床診斷或進行傷口修復。

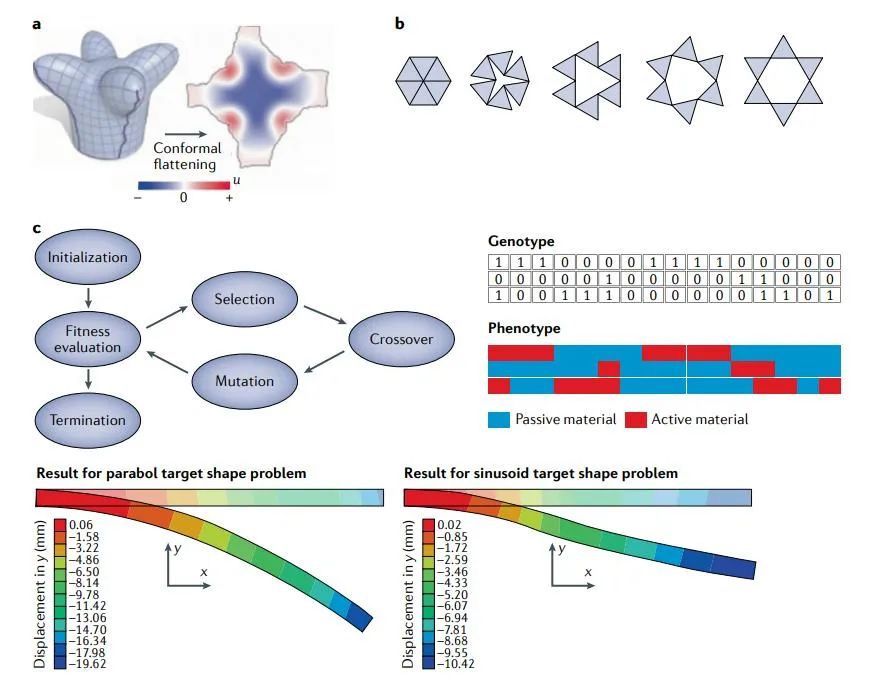

圖4 基于的打印結構幾何結構的形狀編程

3. 閉環人工智能3D打印

閉環AI打印是指實時適應打印環境變化的3D打印方法,其基于檢測、跟蹤和識別算法,可以在打印過程中實時更新運動狀態、打印層的表面結構和打印頭的擠出狀態。閉環人工智能3D打印主要可實現兩大功能:通過在線校正提高打印質量、通過在線跟蹤實現移動目標上的原位打印。

3.1 提高打印質量

在閉環3D打印中,各種傳感器通過與3D打印平臺進行集成,能夠觀察材料和打印結構的狀態。傳感數據被反饋到計算機視覺和機器學習算法等計算工具中,進而識別打印缺陷,并向材料進給和運動控制系統提供反饋,以糾正打印中出現的錯誤。

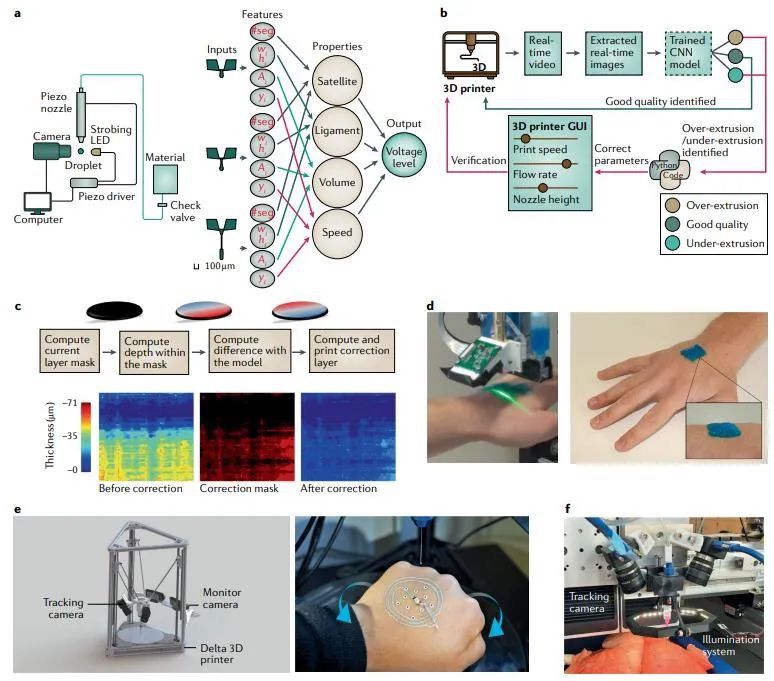

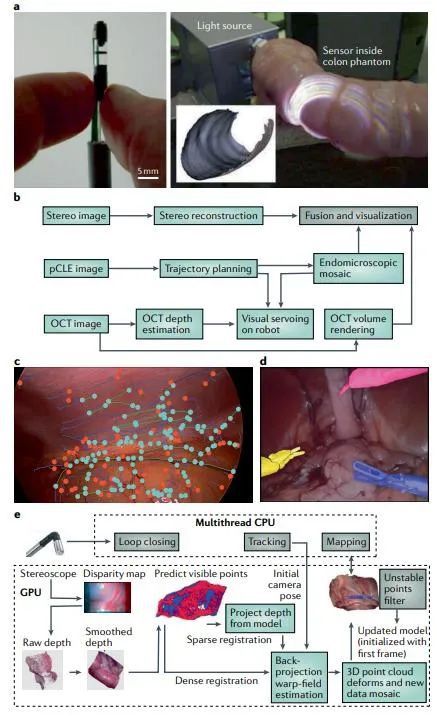

圖5 利用閉環AI校正實現打印質量提升及位于移動目標上的3D打印

3.2 在移動目標上進行3D打印

活體中的皮膚和軟器官都會隨時間的變化而發生剛性變換和非剛性變形(呼吸、心跳),要實現在這些動態變化結構上的原位打印,需要實時更新傳感數據來調整打印路徑。

3.3 機器人感知技術輔助原位3D打印

利用機器人感知技術目的是為了識別器官組織的幾何和機械特性,以及動態系統中的干擾和不確定性。低級感知類似于人類的視覺感知,它利用成像系統和圖像處理算法來檢測視覺特征,以進行3D重建。高級感知類似于大腦和神經系統的知覺,在3D打印中理解低級感知重構的3D場景,并用于后續刀具路徑規劃。

圖6 用于原位3D打印的機器人感知技術

4. 預測性人工智能輔助3D打印

在活體器官上進行3D打印的能力主要受到傳感、控制和計算延遲的限制。打印過程需要對組織表面的變形做出響應,否則可能會導致器械碰撞或穿透組織,從而影響打印質量、損傷組織。這需要預測性人工智能在了解當前狀態的同時,還可以根據過去的經驗預測未來狀態,預測周圍組織的未來變形并規劃未來的命令,以有效減少或消除打印錯誤。

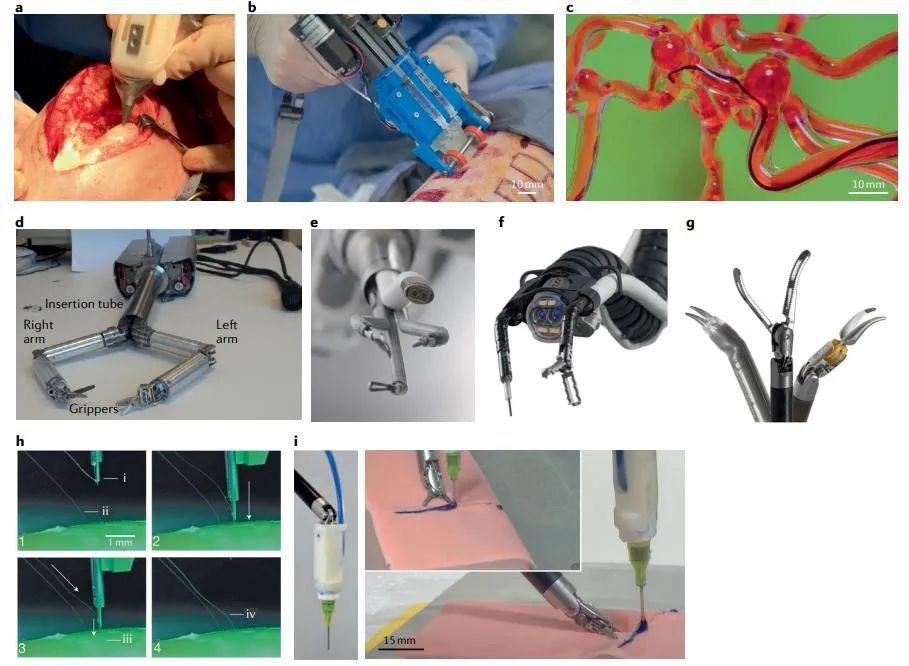

5. 手術機器人實現原位3D打印

在醫學領域,手術機器人原位3D打印可將具有理想電、化學和生物功能的生物材料直接輸送到人體之中,從而以多種方式輔助現代醫學治療。這些具有先進傳感和精確運動控制能力的手術機器人可以實現“更智能”的手術,以減少因醫療錯誤造成的死亡或傷害。

圖7 使用手術機器人進行3D打印

利用人工智能輔助制造技術進行的3D打印在可穿戴設備和植入物的制造方面具有巨大的潛力,但將AI技術集成于3D打印之上仍處于起步階段,目前仍然缺乏3D打印機器人和用戶之間的智能交互界面。展望未來,增強現實和虛擬現實等技術和3D打印的結合將會使人工智能實現全程的打印指導,利用人工智能進行輔助制造也將成為邁向3D打印普及化的重要途徑。

參考文獻

Zhu, Z., Ng, D.W.H., Park, H.S. et al. 3D-printed multifunctional materials enabled by artificial-intelligence-assisted fabrication technologies. Nat Rev Mater 6, 27–47 (2021)

https://doi.org/10.1038/s41578-020-00235-2

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

Fabric8Labs推出AI芯片定

Fabric8Labs推出AI芯片定 Titomic又一合作,將與nuF

Titomic又一合作,將與nuF 荷蘭公司將開設3D打印船舶

荷蘭公司將開設3D打印船舶 Chicago Additive推出AMOS

Chicago Additive推出AMOS 590MHz帶寬+超90%輻射效率

590MHz帶寬+超90%輻射效率 威斯康星大學麥迪遜分校工

威斯康星大學麥迪遜分校工 突破性生物3D打印

突破性生物3D打印 迪拜LEAP 71公司

迪拜LEAP 71公司 3D生物打印構建內

3D生物打印構建內 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強