中國科大提出熱固性材料的新型3D打印方法

熱固性材料在交聯后形成三維空間網絡結構,具有非常優異的力學性能和穩定性。近年來,熱固性材料在軟體機器人和柔性電子等領域扮演著愈發重要的角色。新型軟體機器人對復雜結構與功能性提出了更高的需求,面向其開發一種簡單、普適、廉價的熱固性材料制造方法具有重要的意義。

然而,熱固性材料的3D打印仍然存在諸多限制,如固化原理,材料的流變性和成型效率等。近日,中國科學技術大學工程科學學院機器人與智能裝備所張世武教授研究團隊李木軍副教授,近代力學系王柳特任教授與南加州大學Yong Chen教授合作,提出了一種原位雙重加熱(in situ dual heating, ISDH)策略,成功實現了對具有多種流變性質和功能特性的熱固性材料的墨水直寫(Direct ink writing, DIW)打印。

成果以”3D printing of thermosets with diverse rheological and functional applicabilities”為題發表在國際期刊《Nature Communications》。

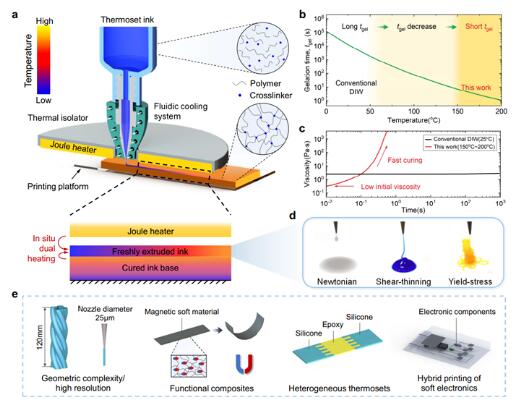

原位雙重加熱(ISDH)打印熱固性材料示意圖

原位雙重加熱(ISDH)打印熱固性材料示意圖

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-35929-y

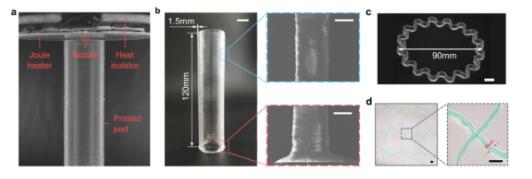

根據中國科學技術大學,該論文提出通過鄰接層快速加熱和焦耳加熱器加熱的雙重加熱方式,使得代表性的熱固性材料Sylgard 184最快可以在2s內固化,從而成功實現了未經改性的低粘度Sylgard 184的直接3D打印,打印結構與模具鑄造結構的力學性能類似。通過采用不同直徑的噴頭(0.025~1mm),該方法的尺寸可擴展性得到了驗證,實現了120mm的最大打印高度和50μm的分辨率。

論文作者展示了一批具有不同性質的熱固性材料的ISDH打印,這些材料具有跨越五個數量級的動態粘度變化,包括牛頓流體、剪切變稀流體和屈服應力流體等。

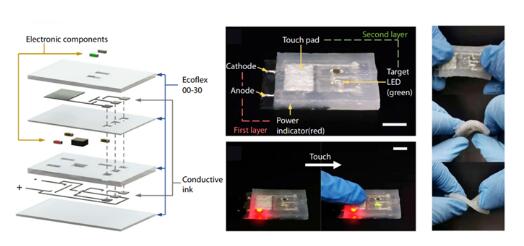

該工作還展示了ISDH打印豐富的功能性,包括打印多材料異質結構,以及不同NdFeB含量的磁響應柔性結構(如柔性血管支架)等。通過與“pick-and-place”工藝結合,ISDH打印還可以制造柔性電子設備。這些結果表明,ISDH打印在新興的軟體機器人、柔性電子等領域有著廣闊的應用空間。

以上工作得到了國家自然科學基金,科技部國家重點研發計劃,安徽省自然科學基金支持。中國科學技術大學精密機械與精密儀器系博士研究生孫宇軒是該論文的第一作者,中國科學技術大學李木軍副教授,王柳特任教授,南加州大學Yong Chen教授為共同通訊作者。研究工作得到了中國科學技術大學朱銀波副教授的支持。

(責任編輯:admin)

Fabric8Labs推出AI芯片定

Fabric8Labs推出AI芯片定 Titomic又一合作,將與nuF

Titomic又一合作,將與nuF 荷蘭公司將開設3D打印船舶

荷蘭公司將開設3D打印船舶 Chicago Additive推出AMOS

Chicago Additive推出AMOS 590MHz帶寬+超90%輻射效率

590MHz帶寬+超90%輻射效率 威斯康星大學麥迪遜分校工

威斯康星大學麥迪遜分校工 突破性生物3D打印

突破性生物3D打印 迪拜LEAP 71公司

迪拜LEAP 71公司 3D生物打印構建內

3D生物打印構建內 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強