揭秘:中交一公院混凝土3D打印智造團隊的發展歷程與非凡實力

時間:2024-11-13 08:52 來源:未知 作者:admin 閱讀:次

導讀:近日,通過系列文章報道了中交一公院在混凝土3D打印領域取得的成果。本文,我們來繼續揭秘中交一公院背后的3D打印智造團隊。

精英匯聚,建全技術鏈創新團隊

2016年,當3D打印技術在工程建設領域尚處萌芽階段時,一公院搶抓發展機遇,成立了結構智能建造專職研發中心,開啟了3D打印技術在交通基礎設施建設中的“拓荒”之旅。鑒于混凝土3D打印技術是一項跨學科、復雜而前沿的研究領域,深度融合了材料、建筑、結構、機械、計算機等多個學科,僅憑單一專業和一腔熱血無法快速步入并走向前列。因此,在中交集團及中交一公院各級領導的全力支持下,富志鵬(中交一公院副總經理,極端環境綠色長壽道路工程全國重點實驗室副主任、學術帶頭人,工程技術研究院院長)帶領姚曉飛(中交一公院智能建造副總工程師,結構智能建造研發中心主任)與楊敏(結構智能建造研發中心副主任),召集橫跨橋梁、結構、建筑、材料、機械自動化、軟件開發、機器人技術、安全工程等多個專業領域的優秀人才,從最初的3人擴展至近30人,形成了以高級職稱專家為引領,博士、碩士為主體的全專業鏈多元化、高層次人才團隊。

為進一步強化人才梯隊,優化團隊架構,促進研究、生產等多維度的高效協同,團隊創新性地采用了“科學家+工程師+技術工人”的三級聯動模式。科學家為團隊提供科學和技術的前沿知識;工程師負責研究和開發新的技術和方法;技術工人具備寶貴的實操經驗,負責協助新工藝、新方法的應用驗證與落地。

這一模式鑄就了一支科研與工程技術能力并重的高素質、高水平團隊,近年來相繼獲評陜西省重點創新團隊“交通基礎設施數智建造創新團隊”及陜西省好青年集體。依托團隊成立的“楊敏數智建造3D打印創新工作室”獲評中交集團暨中國交建第四批示范性勞模(工匠人才)創新工作室稱號,并于2023年進一步榮獲陜西省交通運輸系統職工(勞模、工匠人才)創新工作室稱號。在持續攻關與應用落地的過程中,團隊成功培育出中國科協青托人才1名、陜西省科協青托人才2名,彰顯了團隊卓越的人才培養與創新能力。

成果豐碩,鑄就行業領航地位

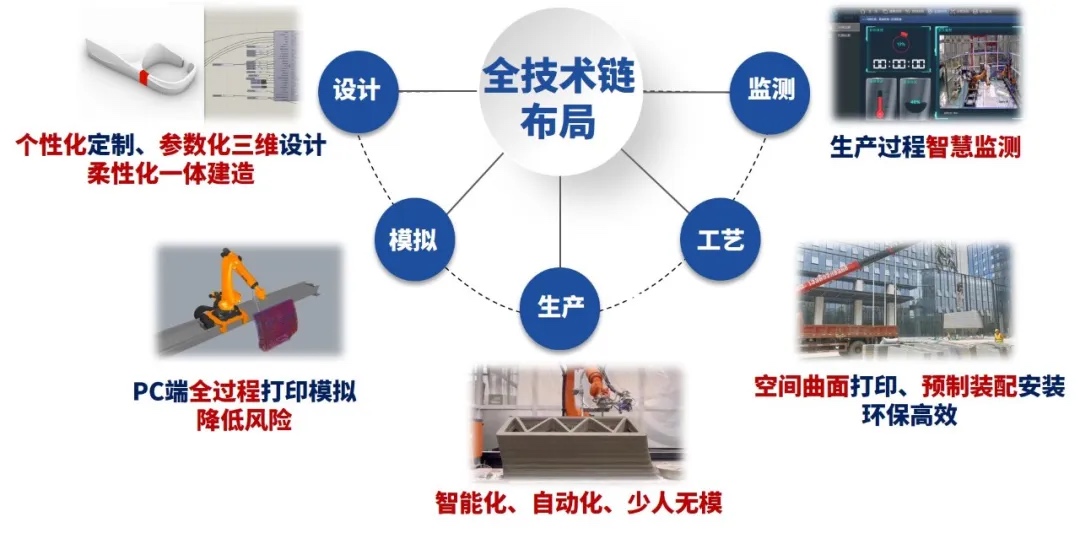

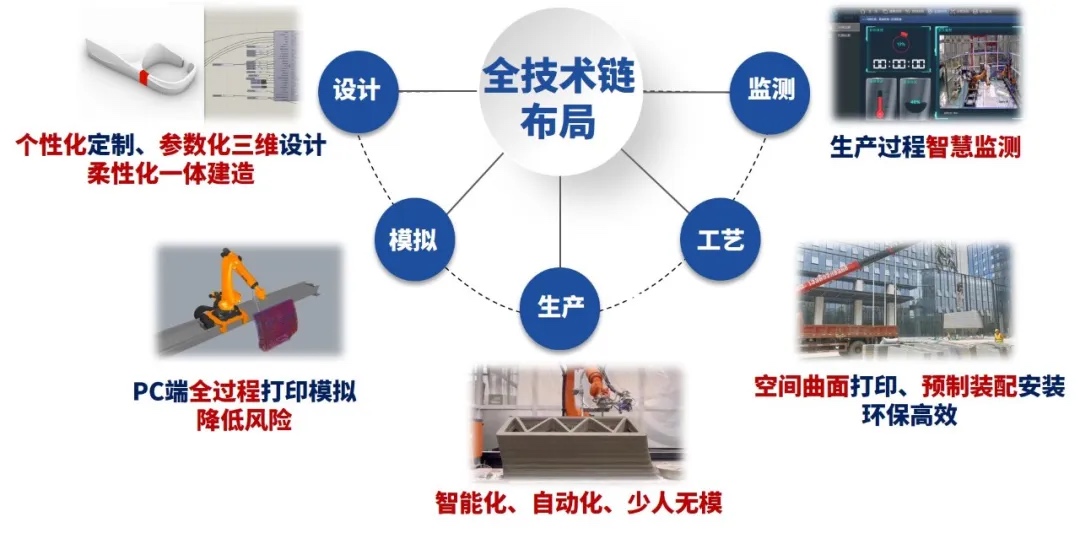

八載春秋,一公院“智造”團隊順應工程結構智能建造模式的發展趨勢,聚焦混凝土3D打印技術的結構、材料、裝備、系統等全產業鏈環節開展核心技術攻關。建立了完整的工程增材建造技術體系,提出了多種數字化參數化建模方法,完全自主研發三大系列3D打印水泥基材料,研制了面向工廠預制式及原位打印的機械臂式、龍門式等多種3D打印裝備、五代混凝土3D打印工具端,軟硬件高度集成的混凝土3D打印控制系統、混凝土3D打印路徑規劃系統以及混凝土3D打印質量控制技術體系,并進行了相應的工程測試及應用實踐,填補了陜西和中交集團在混凝土3D打印方面的空白,達到國際先進水平。

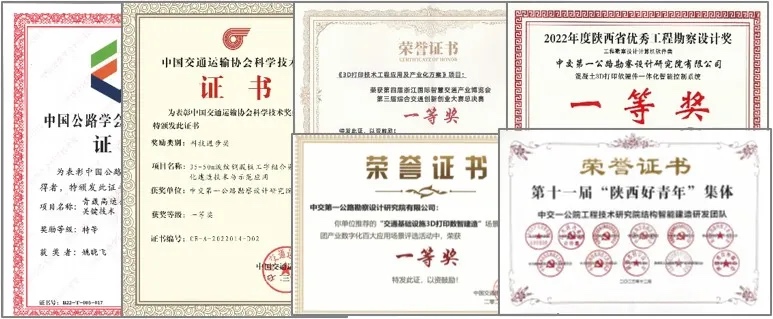

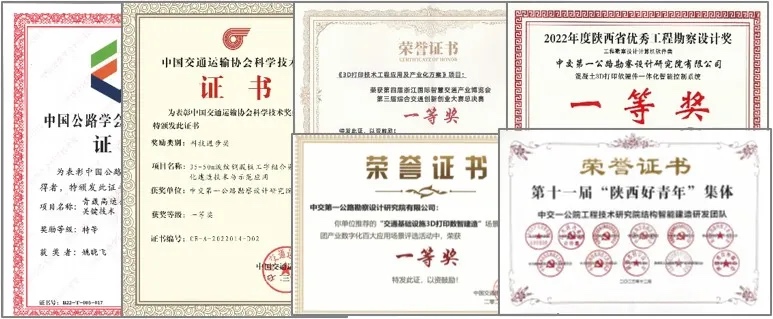

時至今日,一公院已具備集軟硬件設備、材料制備、產品設計和打印服務于一體的3D打印智能建造技術全產業鏈,積累了具有核心競爭力的知識產權群組。共承擔科技研發項目近40項,合同總額6000余萬。圍繞材料、裝備、控制系統與平臺、建造工藝等全技術鏈形成具有完全知識產權的科研布局和攻關研究,授權專利27項、軟件著作權4項,發表SCI檢索及中文核心等高質量學術論文近30篇,主、參編標準規范7部,獲得國家級、省部級、行業協會等榮譽獎勵16項。代表性成果“混凝土3D打印軟硬件一體化智能控制系統”相繼獲得陜西省優秀工程勘察設計獎(計算機軟件類)、第二屆全國交通行業職工崗位創新標桿成果、中交集團第三屆職工崗位創新成果及中交集團科技進步一等獎,認定為“國際領先”水平,奠定了一公院在交通建設行業中3D打印技術領先地位。

隨著中交一公院混凝土3D打印技術成果的從無到有、從有到優,“智造”團隊穩步前進,成為國內該領域專業技術布局最全面、交通基礎設施領域增材制造唯一的省級創新團隊。

創新高地,支撐科研與成果轉化

為使成熟的關鍵技術落地,早日實現混凝土3D打印的產業化發展及工程應用,一公院作為交通行業的混凝土3D打印先行者,自成立以來成功加入了陜西省3D打印協會、中國混凝土3D打印協會、陜西省智慧建造研究院,中國市政工業化聯盟等多項組織。并圍繞智能建造領域,建設了具有自主知識產權的專職研發中心、國內交通行業第一家3D打印智能建造實驗室及工程結構3D打印技術中試基地等創新服務設施,實現“一中心一實驗室一中試基地”的建設規劃,創新服務基礎設施建設已投入1000余萬,整體配套設備資產價值超過800萬元。

2021年,在創新驅動發展戰略的引領下,一公院聯合清華大學、長安大學、西安建筑科技大學、堯柏水泥集團、北京建筑院、謝億民科技等國內外21家院校企業,牽頭成立交通基礎設施3D打印技術產業聯盟,并于同年獲批了市級工程技術研究中心,旨在貫徹落實國家發展3D打印技術的相關政策,搭建交通基礎設施領域3D打印技術的交流合作平臺,拓寬3D打印技術在交通基礎設施領域的應用場景;2022年建成中試基地,獲批陜西省工程結構3D打印產業集成和中試共享平臺,廠房面積、產能及打印尺度大大提升;2023年獲批認定“中交集團土木工程增材制造研發中心”,奠定了陜西和中交集團在增材建造行業領先優勢。

產學研用方面,中交一公院注重多元協同,促進產教融合,推動教育鏈、就業鏈、產業鏈、創新鏈的有效銜接。以豐富的工程經驗及綜合研發能力,與清華大學、東南大學、同濟大學等在土木工程材料及智能建造理論研究方面形成優勢互補;與堯柏水泥、中交二公局、中交二航局等企業形成產業鏈與應用優勢互補,中交高科作為秦創源交通科技產業孵化器負責研發成果產業化推廣。通過緊密結合地方和行業發展需要,與高校、企業機構等開展深度合作,基于高端創新交流平臺,構建“創新團隊+專職研發中心+實驗室+智能工廠”四位一體的產學研用創新模式,不斷增強人才培養與經濟社會發展匹配度,推動智能建造產學研一體化發展。

秉承“兼容并包、開放共享”的原則,研發中心積極進行對外合作交流,互利共贏。實驗室、中試基地及示范工程累計接待行業相關單位60余家,行業內相關企業及技術人員參觀交流千余人次;在國際、國內會議上做智能建造技術報告20余次,已成為行業對外新科技展示的前沿陣地。

工程應用,助力交通建設升級

研究成果及全套技術已推廣至10余家單位應用,得到應用單位的一致好評。

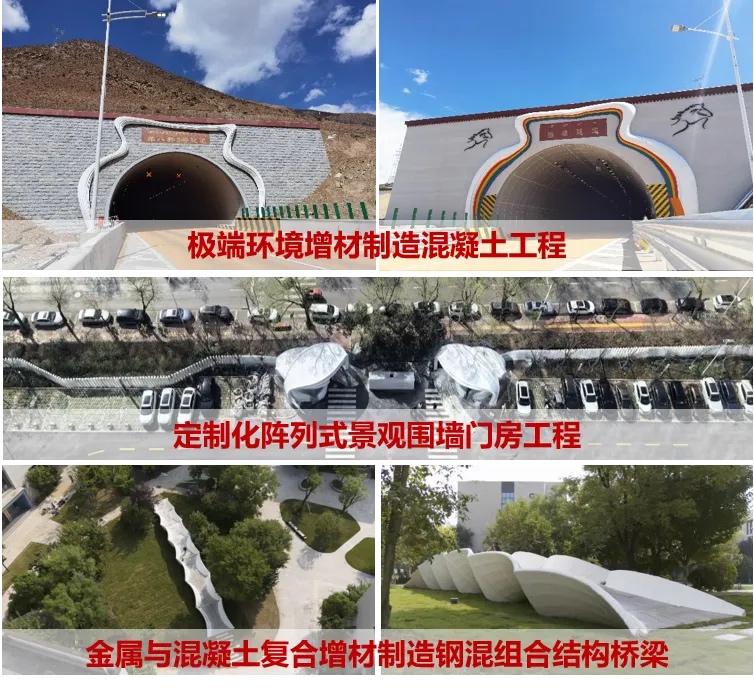

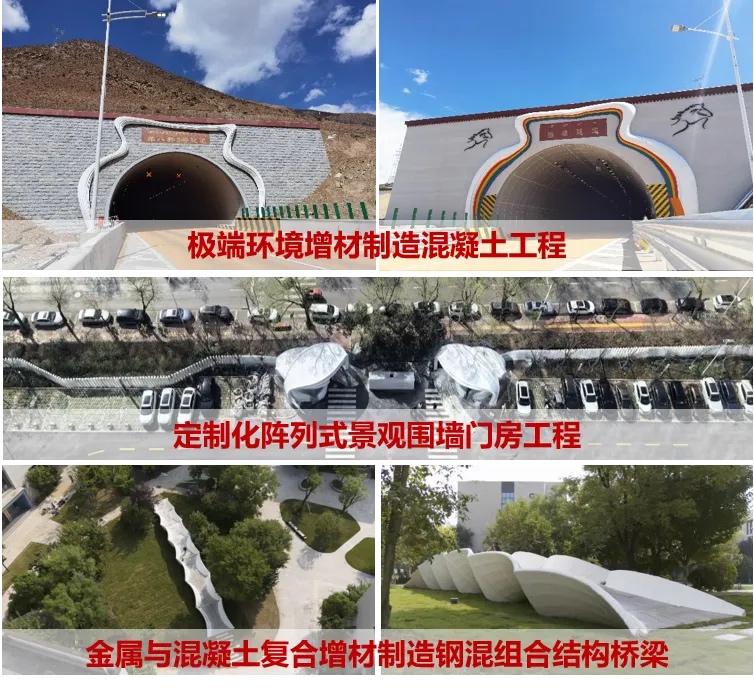

技術成果支撐多項工程項目8項,包括極端環境增材制造混凝土工程-世界屋脊第一長隧G6高速公路羊八井隧道群、定制化陣列式景觀圍墻,以及金屬與混凝土復合增材制造鋼混組合結構橋梁等。在景觀小品、市政景觀設施、交通基礎設施等領域取得顯著成效,實現人工工時節省50%,成本下降約40%,支撐科技創新、節省工期、節能減排、提升品質、減少材料使用量等,產生間接經濟效益約2000萬元,推進了基礎設施建造技術的綠色化、工業化和智能化升級。

布局未來,勾勒3D打印宏偉藍圖

在“智能建造”熱潮下,未來的混凝土3D打印市場大有可為。

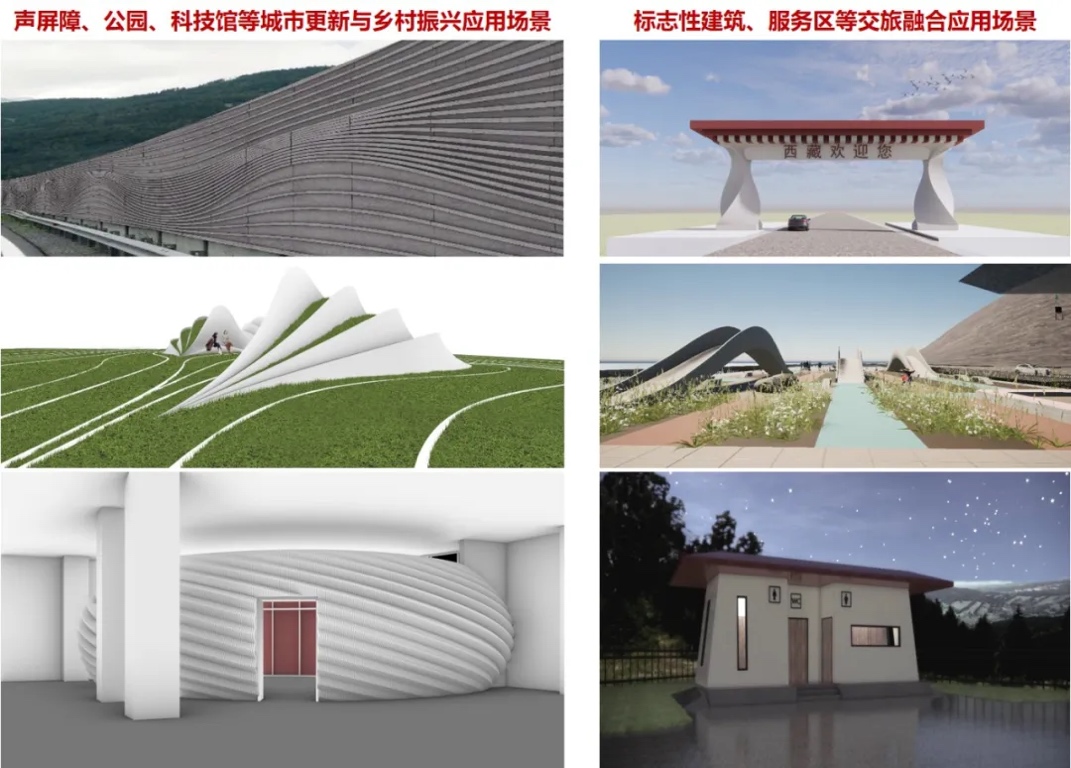

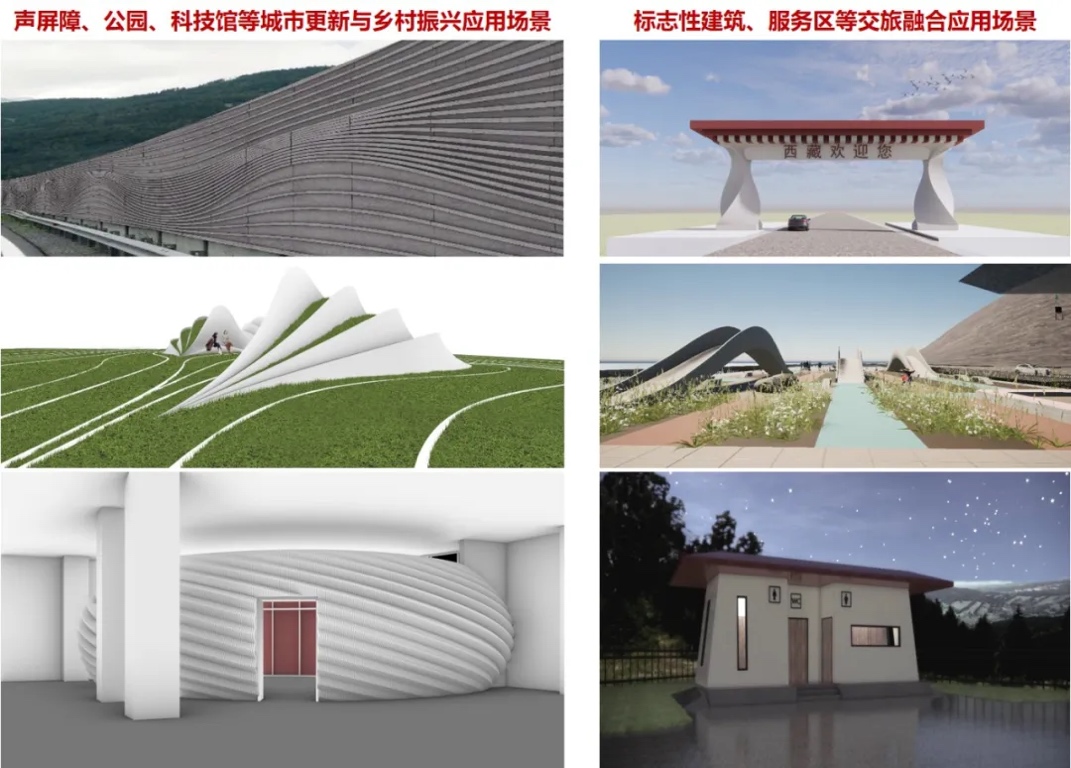

一公院將致力研發,圍繞交通、城市、生態三大領域,面向多種環境(包括高寒高海拔、濱海強腐蝕等極端環境),深化開展交通基礎設施及建筑結構混凝土3D打印智能建造的重大關鍵技術布局及核心技術攻關,積極開拓多種多樣的技術應用場景。

保持跨界合作交流,強化科技人才培養,助力推進混凝土3D打印技術工程應用標準化建設,促進產業集成和高端創新平臺的規模擴大與升級。

展望未來,一公院將以前瞻性的視角和扎實的科研實力,攜手各界伙伴,致力于將這一前沿技術轉化為推動交通、城市與生態和諧發展的強大引擎,書寫智能建造新篇章。

精英匯聚,建全技術鏈創新團隊

2016年,當3D打印技術在工程建設領域尚處萌芽階段時,一公院搶抓發展機遇,成立了結構智能建造專職研發中心,開啟了3D打印技術在交通基礎設施建設中的“拓荒”之旅。鑒于混凝土3D打印技術是一項跨學科、復雜而前沿的研究領域,深度融合了材料、建筑、結構、機械、計算機等多個學科,僅憑單一專業和一腔熱血無法快速步入并走向前列。因此,在中交集團及中交一公院各級領導的全力支持下,富志鵬(中交一公院副總經理,極端環境綠色長壽道路工程全國重點實驗室副主任、學術帶頭人,工程技術研究院院長)帶領姚曉飛(中交一公院智能建造副總工程師,結構智能建造研發中心主任)與楊敏(結構智能建造研發中心副主任),召集橫跨橋梁、結構、建筑、材料、機械自動化、軟件開發、機器人技術、安全工程等多個專業領域的優秀人才,從最初的3人擴展至近30人,形成了以高級職稱專家為引領,博士、碩士為主體的全專業鏈多元化、高層次人才團隊。

△一公院“智造”團隊

為進一步強化人才梯隊,優化團隊架構,促進研究、生產等多維度的高效協同,團隊創新性地采用了“科學家+工程師+技術工人”的三級聯動模式。科學家為團隊提供科學和技術的前沿知識;工程師負責研究和開發新的技術和方法;技術工人具備寶貴的實操經驗,負責協助新工藝、新方法的應用驗證與落地。

△人才及團隊榮譽

這一模式鑄就了一支科研與工程技術能力并重的高素質、高水平團隊,近年來相繼獲評陜西省重點創新團隊“交通基礎設施數智建造創新團隊”及陜西省好青年集體。依托團隊成立的“楊敏數智建造3D打印創新工作室”獲評中交集團暨中國交建第四批示范性勞模(工匠人才)創新工作室稱號,并于2023年進一步榮獲陜西省交通運輸系統職工(勞模、工匠人才)創新工作室稱號。在持續攻關與應用落地的過程中,團隊成功培育出中國科協青托人才1名、陜西省科協青托人才2名,彰顯了團隊卓越的人才培養與創新能力。

△工作室簡介視頻

成果豐碩,鑄就行業領航地位

八載春秋,一公院“智造”團隊順應工程結構智能建造模式的發展趨勢,聚焦混凝土3D打印技術的結構、材料、裝備、系統等全產業鏈環節開展核心技術攻關。建立了完整的工程增材建造技術體系,提出了多種數字化參數化建模方法,完全自主研發三大系列3D打印水泥基材料,研制了面向工廠預制式及原位打印的機械臂式、龍門式等多種3D打印裝備、五代混凝土3D打印工具端,軟硬件高度集成的混凝土3D打印控制系統、混凝土3D打印路徑規劃系統以及混凝土3D打印質量控制技術體系,并進行了相應的工程測試及應用實踐,填補了陜西和中交集團在混凝土3D打印方面的空白,達到國際先進水平。

△全技術鏈核心技術攻關

時至今日,一公院已具備集軟硬件設備、材料制備、產品設計和打印服務于一體的3D打印智能建造技術全產業鏈,積累了具有核心競爭力的知識產權群組。共承擔科技研發項目近40項,合同總額6000余萬。圍繞材料、裝備、控制系統與平臺、建造工藝等全技術鏈形成具有完全知識產權的科研布局和攻關研究,授權專利27項、軟件著作權4項,發表SCI檢索及中文核心等高質量學術論文近30篇,主、參編標準規范7部,獲得國家級、省部級、行業協會等榮譽獎勵16項。代表性成果“混凝土3D打印軟硬件一體化智能控制系統”相繼獲得陜西省優秀工程勘察設計獎(計算機軟件類)、第二屆全國交通行業職工崗位創新標桿成果、中交集團第三屆職工崗位創新成果及中交集團科技進步一等獎,認定為“國際領先”水平,奠定了一公院在交通建設行業中3D打印技術領先地位。

△獲得國家級、省部級、行業協會等榮譽獎勵16項

隨著中交一公院混凝土3D打印技術成果的從無到有、從有到優,“智造”團隊穩步前進,成為國內該領域專業技術布局最全面、交通基礎設施領域增材制造唯一的省級創新團隊。

創新高地,支撐科研與成果轉化

為使成熟的關鍵技術落地,早日實現混凝土3D打印的產業化發展及工程應用,一公院作為交通行業的混凝土3D打印先行者,自成立以來成功加入了陜西省3D打印協會、中國混凝土3D打印協會、陜西省智慧建造研究院,中國市政工業化聯盟等多項組織。并圍繞智能建造領域,建設了具有自主知識產權的專職研發中心、國內交通行業第一家3D打印智能建造實驗室及工程結構3D打印技術中試基地等創新服務設施,實現“一中心一實驗室一中試基地”的建設規劃,創新服務基礎設施建設已投入1000余萬,整體配套設備資產價值超過800萬元。

△國內交通行業第一家3D打印智能建造實驗室

△工程結構3D打印技術中試基地

2021年,在創新驅動發展戰略的引領下,一公院聯合清華大學、長安大學、西安建筑科技大學、堯柏水泥集團、北京建筑院、謝億民科技等國內外21家院校企業,牽頭成立交通基礎設施3D打印技術產業聯盟,并于同年獲批了市級工程技術研究中心,旨在貫徹落實國家發展3D打印技術的相關政策,搭建交通基礎設施領域3D打印技術的交流合作平臺,拓寬3D打印技術在交通基礎設施領域的應用場景;2022年建成中試基地,獲批陜西省工程結構3D打印產業集成和中試共享平臺,廠房面積、產能及打印尺度大大提升;2023年獲批認定“中交集團土木工程增材制造研發中心”,奠定了陜西和中交集團在增材建造行業領先優勢。

△牽頭成立交通基礎設施3D打印技術產業聯盟

產學研用方面,中交一公院注重多元協同,促進產教融合,推動教育鏈、就業鏈、產業鏈、創新鏈的有效銜接。以豐富的工程經驗及綜合研發能力,與清華大學、東南大學、同濟大學等在土木工程材料及智能建造理論研究方面形成優勢互補;與堯柏水泥、中交二公局、中交二航局等企業形成產業鏈與應用優勢互補,中交高科作為秦創源交通科技產業孵化器負責研發成果產業化推廣。通過緊密結合地方和行業發展需要,與高校、企業機構等開展深度合作,基于高端創新交流平臺,構建“創新團隊+專職研發中心+實驗室+智能工廠”四位一體的產學研用創新模式,不斷增強人才培養與經濟社會發展匹配度,推動智能建造產學研一體化發展。

秉承“兼容并包、開放共享”的原則,研發中心積極進行對外合作交流,互利共贏。實驗室、中試基地及示范工程累計接待行業相關單位60余家,行業內相關企業及技術人員參觀交流千余人次;在國際、國內會議上做智能建造技術報告20余次,已成為行業對外新科技展示的前沿陣地。

△與行業內相關企業、高校等機構技術交流

工程應用,助力交通建設升級

研究成果及全套技術已推廣至10余家單位應用,得到應用單位的一致好評。

△技術成果支撐多項重大工程項目

技術成果支撐多項工程項目8項,包括極端環境增材制造混凝土工程-世界屋脊第一長隧G6高速公路羊八井隧道群、定制化陣列式景觀圍墻,以及金屬與混凝土復合增材制造鋼混組合結構橋梁等。在景觀小品、市政景觀設施、交通基礎設施等領域取得顯著成效,實現人工工時節省50%,成本下降約40%,支撐科技創新、節省工期、節能減排、提升品質、減少材料使用量等,產生間接經濟效益約2000萬元,推進了基礎設施建造技術的綠色化、工業化和智能化升級。

布局未來,勾勒3D打印宏偉藍圖

在“智能建造”熱潮下,未來的混凝土3D打印市場大有可為。

一公院將致力研發,圍繞交通、城市、生態三大領域,面向多種環境(包括高寒高海拔、濱海強腐蝕等極端環境),深化開展交通基礎設施及建筑結構混凝土3D打印智能建造的重大關鍵技術布局及核心技術攻關,積極開拓多種多樣的技術應用場景。

△混凝土3D打印智能建造應用場景開發

保持跨界合作交流,強化科技人才培養,助力推進混凝土3D打印技術工程應用標準化建設,促進產業集成和高端創新平臺的規模擴大與升級。

展望未來,一公院將以前瞻性的視角和扎實的科研實力,攜手各界伙伴,致力于將這一前沿技術轉化為推動交通、城市與生態和諧發展的強大引擎,書寫智能建造新篇章。

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

Fabric8Labs推出AI芯片定

Fabric8Labs推出AI芯片定 Titomic又一合作,將與nuF

Titomic又一合作,將與nuF 荷蘭公司將開設3D打印船舶

荷蘭公司將開設3D打印船舶 Chicago Additive推出AMOS

Chicago Additive推出AMOS 590MHz帶寬+超90%輻射效率

590MHz帶寬+超90%輻射效率 威斯康星大學麥迪遜分校工

威斯康星大學麥迪遜分校工 突破性生物3D打印

突破性生物3D打印 迪拜LEAP 71公司

迪拜LEAP 71公司 3D生物打印構建內

3D生物打印構建內 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強