太空3D打印離我們有多遠?

時間:2022-09-30 11:21 來源:中國科普博覽 作者:admin 閱讀:次

在人類探索宇宙的過程中,設備和材料的“補給線問題”,一直阻礙著人類飛向更遠的空間,當人類處在一個除了太空船之外一無所有的空間的時候,最好的生存辦法就是利用現有的設備和太空原料來制造所需要的工具,這時,3D打印成了一個不錯的選擇。

3D打印技術,又稱增材制造,是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末顆粒狀無機或有機等可黏合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。伴隨著人類探索外太空步伐的加快,3D打印技術非常適合實現從簡單到復雜,從無到有的太空制造過程。

太空3D打印能做什么?

太空3D打印主要解決兩個方面的問題:

(1)在飛行過程中幫助運行和維護太空飛船。主要包括:為航天器在空間制造替換零件,拓展航天器的壽命,節約重復發射成本;材料的太空循環利用,可直接利用老化和廢舊材料進行回爐再制造,不必耗費新材料,甚至可以利用太空垃圾制造零件,節約成本并且環保;在空間制造地面難以發射的超大尺寸部件光學鏡頭。

(2)建立適合人類生存的太空基地。當人類到達新的星球的時候,衣食住行都要解決。首先解決住的問題,可以就地取材打印適合人類居住的房屋,房屋結構需要具有保溫功能,并可抵擋微小流體攻擊和宇宙射線輻射。再就是考慮吃飯問題,打印適合植物生長的陽光房,以種植糧食。最后就是打印人類可以相互走訪聯系的交通工具等等。

太空3D打印主要存在的難點在哪里?

在太空中進行3D打印絕對不容易,航天器在軌飛行時,會受到地球引力之外多種作用的干擾,如大氣阻力、太陽輻射光、重力梯度效應、軌道機動、姿態控制、設備運轉和乘員活動等,從而達不到完全“失重”狀態,而是一種“微重力”環境。

同樣,在新的星球建造太空基地,則主要考慮真空或者大氣環境、太陽輻射、引力大小等等因素,例如:月球的重力只有地球的1/6,為真空環境;火星的重力為地球的2/5,主要為二氧化碳氣體。

雖然3D打印機的基本設計保持不變,但微重力和氣氛環境需要特殊考慮,因此目前在地球上大多數3D打印設備是否適合在微重力不同氣氛條件下的打印過程需要重新調查研究,在早期條件不完善不完美的境況下,盡可能將3D打印設備設計的更為簡單,要求盡可能降低。

哪些方法適合太空3D打印?

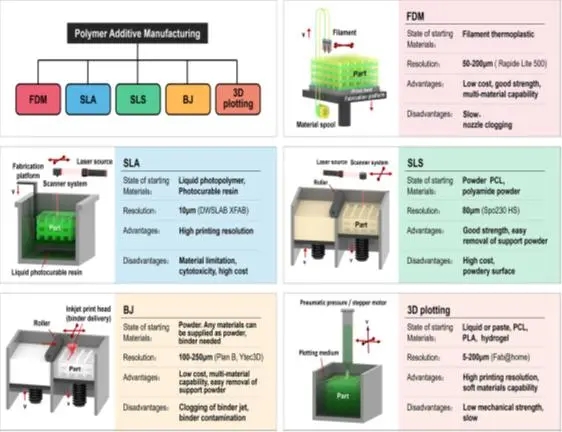

3D打印過程無非就是將含有固液的微滴黏合組合成我們想要的三維立體材料。3D打印方法有很多,但并不是所有方法都適合太空3D打印。在空間站和航天器外面的真空微重力條件下,哪些材料可以進行3D打印一目了然。

在盡可能降低打印條件要求的前提下,過程中含有液體的基本可以排除,因為液體在真空低蒸氣壓條件下很容易沸騰蒸發,特別是在微重力條件下,很難保持原有的形態,因此一些漿料打印方法可行性較低,例如含有液體的光固化打印方法(SLA)。

還有就是要求有粉體參與的打印方法,在真空微重力環境下,粉體無重力作用很難鋪展開來,容易到處飛舞,在太空難以控制如此多的微小目標,在這種要求下,選區激光熔融(SLM)和燒結(SLS)打印方法、電子束熔融和燒結打印方法、黏結劑噴射打印方法(BJ)基本都可以排除在外。

國際上普遍采用絲狀材料作為太空制造的主要材料形態,其主要采用熔融沉積的方法(FDM)去實現太空3D打印,基本原理為加熱頭把熱熔性材料加熱到臨界狀態,使其呈現半流體狀態而不是液體狀態,然后加熱頭會在軟件控制下沿CAD 確定的二維幾何軌跡運動,同時噴頭將半流動狀態的材料擠壓出來,材料瞬時凝固形成有輪廓形狀的薄層。

從這個打印特征來看,整個方法過程中不會有液體和粉體出現,原料在加熱條件下變為半流體固態狀態,而加熱主要為電阻絲加熱,而不是激光加熱或者電子束加熱等要求比較苛刻的加熱方式。這種方法最為簡單可行。

2020年5月7日,中國首次開展軌道3D打印試驗,也是全球首次實現連續碳纖維增強復合材料的太空3D打印(圖4)。所采用的技術就是熔融沉積(FDM)3D打印技術,所采用的原料是樹脂基連續碳纖維增強復合材料,這種材料在加熱的條件下,樹脂塑料熔化成半流體狀態,遇冷即可黏合在一起,得到想要的復雜結構件。

人類建立太空基地的探索

在星球建造太空基地,因為有一定重力條件,粉體的打印相對有一定的可行性,在具備封閉的氣氛條件下,液體的打印也可以完成,月球和火星具有創造這樣環境的條件。

歐洲航天局與阿爾塔SPA、Monolite有限公司、福斯特建筑事務所和圣安娜高等研究學院組成的工業協會采用D-Shape的黏結劑噴射3D打印技術評估了在月球建造基地的可行性[2]。

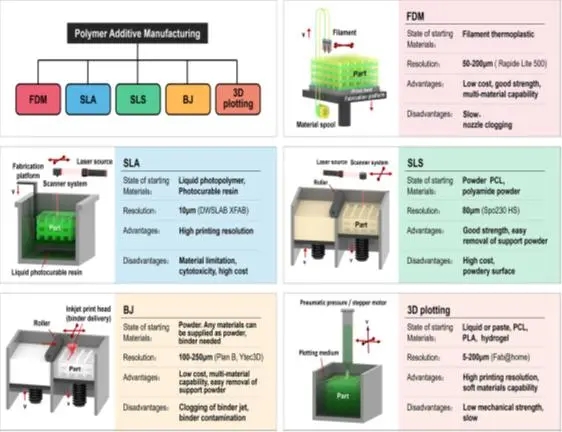

他們首先模擬建立了一個環境溫度為20℃、真空度在2KPa的封閉環境,并且通過理論計算在此條件下只要控制直徑200μm以下黏結劑(墨水)液滴噴射在月球土壤層(73%的粒徑小于150μm,81%的粒徑小于250μm)上,液滴則不會蒸發,并且能夠保持足夠長時間的液體狀態來讓月壤形成網狀結構。最后實踐用類月壤火山灰打印了構件,經過測試,結果非常好,其具有與混凝土一樣的低孔隙率,相容硬度也非常好。

3D打印技術,又稱增材制造,是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末顆粒狀無機或有機等可黏合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。伴隨著人類探索外太空步伐的加快,3D打印技術非常適合實現從簡單到復雜,從無到有的太空制造過程。

太空3D打印能做什么?

太空3D打印主要解決兩個方面的問題:

(1)在飛行過程中幫助運行和維護太空飛船。主要包括:為航天器在空間制造替換零件,拓展航天器的壽命,節約重復發射成本;材料的太空循環利用,可直接利用老化和廢舊材料進行回爐再制造,不必耗費新材料,甚至可以利用太空垃圾制造零件,節約成本并且環保;在空間制造地面難以發射的超大尺寸部件光學鏡頭。

(2)建立適合人類生存的太空基地。當人類到達新的星球的時候,衣食住行都要解決。首先解決住的問題,可以就地取材打印適合人類居住的房屋,房屋結構需要具有保溫功能,并可抵擋微小流體攻擊和宇宙射線輻射。再就是考慮吃飯問題,打印適合植物生長的陽光房,以種植糧食。最后就是打印人類可以相互走訪聯系的交通工具等等。

太空3D打印主要存在的難點在哪里?

在太空中進行3D打印絕對不容易,航天器在軌飛行時,會受到地球引力之外多種作用的干擾,如大氣阻力、太陽輻射光、重力梯度效應、軌道機動、姿態控制、設備運轉和乘員活動等,從而達不到完全“失重”狀態,而是一種“微重力”環境。

同樣,在新的星球建造太空基地,則主要考慮真空或者大氣環境、太陽輻射、引力大小等等因素,例如:月球的重力只有地球的1/6,為真空環境;火星的重力為地球的2/5,主要為二氧化碳氣體。

雖然3D打印機的基本設計保持不變,但微重力和氣氛環境需要特殊考慮,因此目前在地球上大多數3D打印設備是否適合在微重力不同氣氛條件下的打印過程需要重新調查研究,在早期條件不完善不完美的境況下,盡可能將3D打印設備設計的更為簡單,要求盡可能降低。

哪些方法適合太空3D打印?

3D打印過程無非就是將含有固液的微滴黏合組合成我們想要的三維立體材料。3D打印方法有很多,但并不是所有方法都適合太空3D打印。在空間站和航天器外面的真空微重力條件下,哪些材料可以進行3D打印一目了然。

在盡可能降低打印條件要求的前提下,過程中含有液體的基本可以排除,因為液體在真空低蒸氣壓條件下很容易沸騰蒸發,特別是在微重力條件下,很難保持原有的形態,因此一些漿料打印方法可行性較低,例如含有液體的光固化打印方法(SLA)。

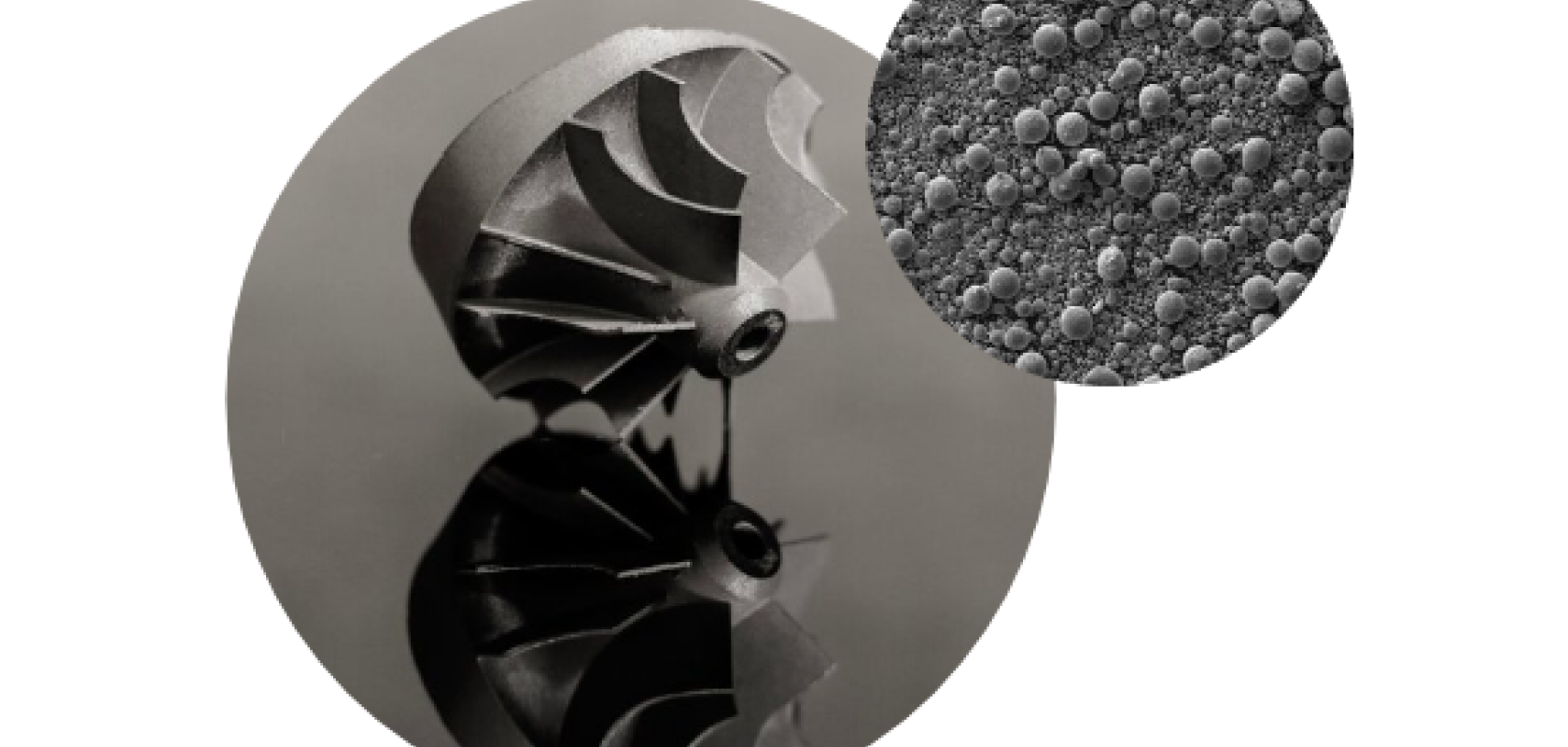

還有就是要求有粉體參與的打印方法,在真空微重力環境下,粉體無重力作用很難鋪展開來,容易到處飛舞,在太空難以控制如此多的微小目標,在這種要求下,選區激光熔融(SLM)和燒結(SLS)打印方法、電子束熔融和燒結打印方法、黏結劑噴射打印方法(BJ)基本都可以排除在外。

圖 各種3D打印方法示意圖(圖片來源:參考文獻[1] )

國際上普遍采用絲狀材料作為太空制造的主要材料形態,其主要采用熔融沉積的方法(FDM)去實現太空3D打印,基本原理為加熱頭把熱熔性材料加熱到臨界狀態,使其呈現半流體狀態而不是液體狀態,然后加熱頭會在軟件控制下沿CAD 確定的二維幾何軌跡運動,同時噴頭將半流動狀態的材料擠壓出來,材料瞬時凝固形成有輪廓形狀的薄層。

從這個打印特征來看,整個方法過程中不會有液體和粉體出現,原料在加熱條件下變為半流體固態狀態,而加熱主要為電阻絲加熱,而不是激光加熱或者電子束加熱等要求比較苛刻的加熱方式。這種方法最為簡單可行。

2020年5月7日,中國首次開展軌道3D打印試驗,也是全球首次實現連續碳纖維增強復合材料的太空3D打印(圖4)。所采用的技術就是熔融沉積(FDM)3D打印技術,所采用的原料是樹脂基連續碳纖維增強復合材料,這種材料在加熱的條件下,樹脂塑料熔化成半流體狀態,遇冷即可黏合在一起,得到想要的復雜結構件。

圖4 中國首次太空3D打印連續碳纖維復合材料(圖片來源:中國空間技術研究院)

人類建立太空基地的探索

在星球建造太空基地,因為有一定重力條件,粉體的打印相對有一定的可行性,在具備封閉的氣氛條件下,液體的打印也可以完成,月球和火星具有創造這樣環境的條件。

歐洲航天局與阿爾塔SPA、Monolite有限公司、福斯特建筑事務所和圣安娜高等研究學院組成的工業協會采用D-Shape的黏結劑噴射3D打印技術評估了在月球建造基地的可行性[2]。

他們首先模擬建立了一個環境溫度為20℃、真空度在2KPa的封閉環境,并且通過理論計算在此條件下只要控制直徑200μm以下黏結劑(墨水)液滴噴射在月球土壤層(73%的粒徑小于150μm,81%的粒徑小于250μm)上,液滴則不會蒸發,并且能夠保持足夠長時間的液體狀態來讓月壤形成網狀結構。最后實踐用類月壤火山灰打印了構件,經過測試,結果非常好,其具有與混凝土一樣的低孔隙率,相容硬度也非常好。

圖 D-Shape 打印的建筑(6m×6m×6m)(圖片來源:參考文獻[3])

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

Himed評估不同噴砂磨料在3

Himed評估不同噴砂磨料在3 粉末粒徑可以控制增材制造

粉末粒徑可以控制增材制造 Divergent公司以3D打印技

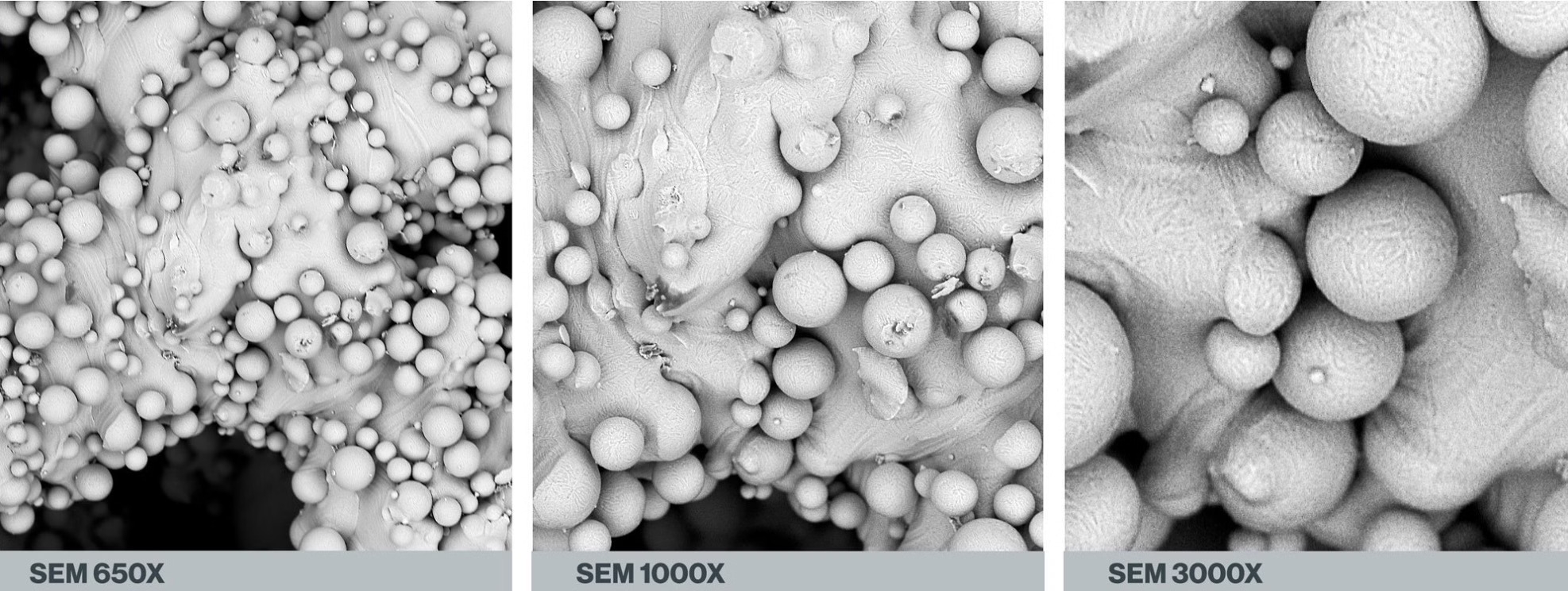

Divergent公司以3D打印技 浙大口腔醫學院:生物3D打

浙大口腔醫學院:生物3D打 新型類器官樣神經血管球促

新型類器官樣神經血管球促 推動粘結劑噴射(鑄造/金

推動粘結劑噴射(鑄造/金 選區激光熔化增材

選區激光熔化增材 大型聚合物3D打印

大型聚合物3D打印 6K Additive最新

6K Additive最新 如何打造增材制造

如何打造增材制造 從實驗室走向生產

從實驗室走向生產 3D打印在口腔修復

3D打印在口腔修復