3D打印、計算機建模和人工智能在結構性心臟病中的應用展望

時間:2022-02-09 20:21 來源:馬克醫療 作者:admin 閱讀:次

結構性心臟病(structural heart disease,SHD)是近年來心血管領域發展最快、成果最多的方向之一。傳統影像檢查多用于疾病診斷,在SHD治療方面的作用略顯不足。SHD的治療,特別是介入治療,需要影像學數據在手術規劃、手術模擬以及術中預測方面提供更多的輔助和支持。相較于SHD外科手術,介入治療沒有外科開放術野和直接觸覺反饋。因此,基于圍術期中對影像學的需要,手術操作方式、視野概念和圍術期規劃技術得以迅猛發展,不斷拓展了臨床器械設備的開發,提高了醫生培訓的教學工作質量,與患者之間的溝通更加順暢。3D打印在臨床管理和圍術期規劃中的應用明顯縮短了初學者學習曲線,3D打印結合計算機建模,加速了設備測試中對流體力學的研發和理解,3D打印、計算機建模和人工智能的有效整合正在逐步改變醫生培訓模式和以患者為中心的醫療服務模式。

本文亮點:

1)結構性心臟病治療需要醫師深入理解心臟的病理生理學

2)3D打印技術可以明顯縮短新技術新業務的學習曲線;

3)計算建模有助于模擬心臟病理生理狀態下的物理生理特性;

4)AI技術有助于構建患者特異性解剖結構,進而促進手術模擬培訓。

3D打印技術概述

3D打印技術即增材制造技術,或稱快速成型技術,該技術通過將以數字定義的幾何圖形上沉積多層材料,從而將影像數據轉化為3D實物模型。心血管領域目前常用3D打印技術主要包括光固化快速成型(SLA)、選擇性激光燒結(SLS)、熔融沉積成型(FDM)、噴墨式3D打印(Inkjet)、光聚合物噴射(Polyjet)等,它們的原理、優缺點及應用范圍見表1[1]。

1)從計算機斷層掃描(CT)、心臟磁共振(CMR)或三維經食管超聲心動圖(3D-TEE)等多模態影像中獲取原始數據,存儲為DICOM圖像;

2)將DICOM圖像導出,用于分割、繪制和生成STL文件;

3)STL文件導入到計算機輔助設計軟件中,用于進一步的打磨、鏤空、修剪、顏色編碼和切割;

4)調整后,將STL文件導出用于3D打印(圖1)。

獲得合適的影像學數據是進行3D模型打印的第一個環節,圖像質量的好壞直接關系到3D打印模型的質量。目前心血管3D打印的影像學數據主要來源于計算機斷層掃描血管造影(CTA)、心臟磁共振(CMR)以及三維經食管超聲心動圖(3D-TEE)。CTA是目前臨床上最常用的3D打印數據資源,具有采集速度快、空間分辨力出色、組織特征鑒別力強等特點[2]。與CTA相比,CMR雖然空間分辨率低、采集時間長,但避免了電離輻射,3D自由呼吸CMR廣泛應用于兒童和年輕患者心血管3D打印[3,4]。3D-TEE具有方便易操作、可在床邊進行、時間分辨率高等優勢,但信噪比較低,圖像后處理和三維建模較為麻煩,通常不適合于全心臟模型的3D打印[5-7]。

3D打印技術在結構性心臟病中的應用

3D打印在經導管主動脈瓣置換術(TAVR)中的應用

患者1:1心臟3D打印模型在TAVR術前規劃、選擇合適的TAVR瓣膜、評估瓣周漏風險、預判傳導阻滯發生、預判急性及遲發性冠脈阻塞有重要作用[8]。西京醫院2016年至今,已完成3D打印輔助下TAVR手術700余例,將3D打印技術普遍應用于術前影像評估和手術規劃,大大提高了手術安全性和成功率(圖2)。3D打印的主動脈模型能有效模擬患者的血流動力學條件,對于體外模擬植入TAVR也有重要作用。

經皮二尖瓣修復術的迅猛發展不斷催生二尖瓣領域3D打印技術的應用創新。在國內外學者的不懈努力下,很多公司已經可以用3D打印技術打印出正常或病變二尖瓣的瓣環和瓣葉結構[9,10]。然而,二尖瓣復合體(包括瓣環、瓣葉、腱索和乳頭肌)完整結構和功能的3D打印模型相較于簡單的瓣環瓣葉打印模型更為重要,更有助于器械研發測試以及患者個體化手術規劃。Vukicevic等[11]利用多種材料打印了二尖瓣復合體3D模型,用于MitraClip手術模擬和手術方案的制定(圖3)。西京醫院心外科團隊利用3D打印二尖瓣模型進行手術模擬,可以讓臨床醫生在短期內快速熟悉器械操作和手術流程,縮短學習曲線(圖4)。

TMVR瓣膜置入后易引起左室流出道(LVOT)梗阻,可導致心律失常、充血性心力衰竭甚至死亡,特別是二尖瓣瓣膜鈣化嚴重的老年患者,其發生率更高[12]。經食道超聲及術前CTA對于LVOT梗阻的預測能力十分有限,而3D打印技術則表現出明顯優勢。通過加工處理獲得患者特異性的3D打印模型,打印出重要解剖結構,包括二尖瓣復合體、左室流出道及心房面,通過計算機CAD模擬植入支架瓣膜假體,能動態地分析TMVR術后支架瓣膜對LVOT的影響,進一步通過調整植入假體的內徑和長短,觀測對LVOT的動態影響(圖5)[13]。也有助于反饋給介入瓣膜的研發團隊,從而不斷改進和完善介入瓣膜。由于二尖瓣病變造成患者左房、左室、室間隔厚度的變化,每個患者的左室流出道及繼環平面角度都不同,針對目前市面存在的介入二尖瓣,研究團隊通過建立患者特異性的左心3D模型,通過將介入瓣模型植入,能更加真實地反映出患者特性的LVOT梗阻風險。

本文亮點:

1)結構性心臟病治療需要醫師深入理解心臟的病理生理學

2)3D打印技術可以明顯縮短新技術新業務的學習曲線;

3)計算建模有助于模擬心臟病理生理狀態下的物理生理特性;

4)AI技術有助于構建患者特異性解剖結構,進而促進手術模擬培訓。

3D打印技術概述

3D打印技術即增材制造技術,或稱快速成型技術,該技術通過將以數字定義的幾何圖形上沉積多層材料,從而將影像數據轉化為3D實物模型。心血管領域目前常用3D打印技術主要包括光固化快速成型(SLA)、選擇性激光燒結(SLS)、熔融沉積成型(FDM)、噴墨式3D打印(Inkjet)、光聚合物噴射(Polyjet)等,它們的原理、優缺點及應用范圍見表1[1]。

表1 3D打印技術種類

心血管疾病3D打印建模具體流程如下:1)從計算機斷層掃描(CT)、心臟磁共振(CMR)或三維經食管超聲心動圖(3D-TEE)等多模態影像中獲取原始數據,存儲為DICOM圖像;

2)將DICOM圖像導出,用于分割、繪制和生成STL文件;

3)STL文件導入到計算機輔助設計軟件中,用于進一步的打磨、鏤空、修剪、顏色編碼和切割;

4)調整后,將STL文件導出用于3D打印(圖1)。

獲得合適的影像學數據是進行3D模型打印的第一個環節,圖像質量的好壞直接關系到3D打印模型的質量。目前心血管3D打印的影像學數據主要來源于計算機斷層掃描血管造影(CTA)、心臟磁共振(CMR)以及三維經食管超聲心動圖(3D-TEE)。CTA是目前臨床上最常用的3D打印數據資源,具有采集速度快、空間分辨力出色、組織特征鑒別力強等特點[2]。與CTA相比,CMR雖然空間分辨率低、采集時間長,但避免了電離輻射,3D自由呼吸CMR廣泛應用于兒童和年輕患者心血管3D打印[3,4]。3D-TEE具有方便易操作、可在床邊進行、時間分辨率高等優勢,但信噪比較低,圖像后處理和三維建模較為麻煩,通常不適合于全心臟模型的3D打印[5-7]。

圖1 心血管3D打印流程

3D打印技術在結構性心臟病中的應用

3D打印在經導管主動脈瓣置換術(TAVR)中的應用

患者1:1心臟3D打印模型在TAVR術前規劃、選擇合適的TAVR瓣膜、評估瓣周漏風險、預判傳導阻滯發生、預判急性及遲發性冠脈阻塞有重要作用[8]。西京醫院2016年至今,已完成3D打印輔助下TAVR手術700余例,將3D打印技術普遍應用于術前影像評估和手術規劃,大大提高了手術安全性和成功率(圖2)。3D打印的主動脈模型能有效模擬患者的血流動力學條件,對于體外模擬植入TAVR也有重要作用。

圖2 西京醫院3D打印心血管模型體外TAVR手術模擬

3D打印在經皮二尖瓣修復術中的應用經皮二尖瓣修復術的迅猛發展不斷催生二尖瓣領域3D打印技術的應用創新。在國內外學者的不懈努力下,很多公司已經可以用3D打印技術打印出正常或病變二尖瓣的瓣環和瓣葉結構[9,10]。然而,二尖瓣復合體(包括瓣環、瓣葉、腱索和乳頭肌)完整結構和功能的3D打印模型相較于簡單的瓣環瓣葉打印模型更為重要,更有助于器械研發測試以及患者個體化手術規劃。Vukicevic等[11]利用多種材料打印了二尖瓣復合體3D模型,用于MitraClip手術模擬和手術方案的制定(圖3)。西京醫院心外科團隊利用3D打印二尖瓣模型進行手術模擬,可以讓臨床醫生在短期內快速熟悉器械操作和手術流程,縮短學習曲線(圖4)。

圖3 二尖瓣復合體3D打印模型及MitraClip植入模擬

圖4 西京醫院3D打印二尖瓣模型體外進行經導管二尖瓣修復手術模擬

3D打印及虛擬模擬在經導管二尖瓣置換術中的應用TMVR瓣膜置入后易引起左室流出道(LVOT)梗阻,可導致心律失常、充血性心力衰竭甚至死亡,特別是二尖瓣瓣膜鈣化嚴重的老年患者,其發生率更高[12]。經食道超聲及術前CTA對于LVOT梗阻的預測能力十分有限,而3D打印技術則表現出明顯優勢。通過加工處理獲得患者特異性的3D打印模型,打印出重要解剖結構,包括二尖瓣復合體、左室流出道及心房面,通過計算機CAD模擬植入支架瓣膜假體,能動態地分析TMVR術后支架瓣膜對LVOT的影響,進一步通過調整植入假體的內徑和長短,觀測對LVOT的動態影響(圖5)[13]。也有助于反饋給介入瓣膜的研發團隊,從而不斷改進和完善介入瓣膜。由于二尖瓣病變造成患者左房、左室、室間隔厚度的變化,每個患者的左室流出道及繼環平面角度都不同,針對目前市面存在的介入二尖瓣,研究團隊通過建立患者特異性的左心3D模型,通過將介入瓣模型植入,能更加真實地反映出患者特性的LVOT梗阻風險。

圖5 二尖瓣3D打印模型模擬瓣膜植入以及LVOT梗阻風險評估

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

最新報告:全球3D打印醫療

最新報告:全球3D打印醫療 粘結劑噴射3D打印廠商峰華

粘結劑噴射3D打印廠商峰華 一文看懂醫療3D打印分類(

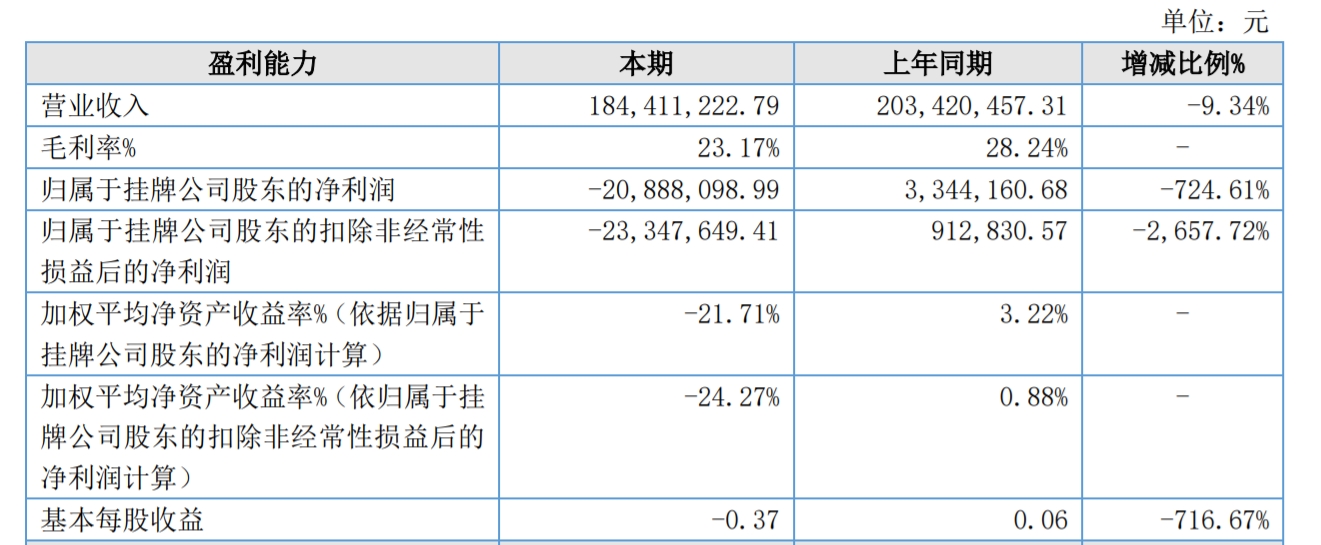

一文看懂醫療3D打印分類( 江蘇威拉里今年Q1營收破1

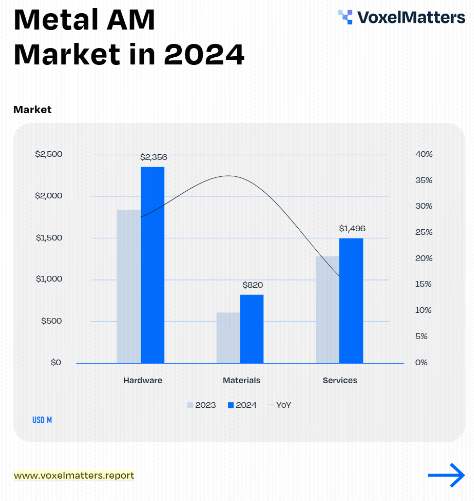

江蘇威拉里今年Q1營收破1 VoxelMatters最新報告:金

VoxelMatters最新報告:金 AM Research報告:3D打印

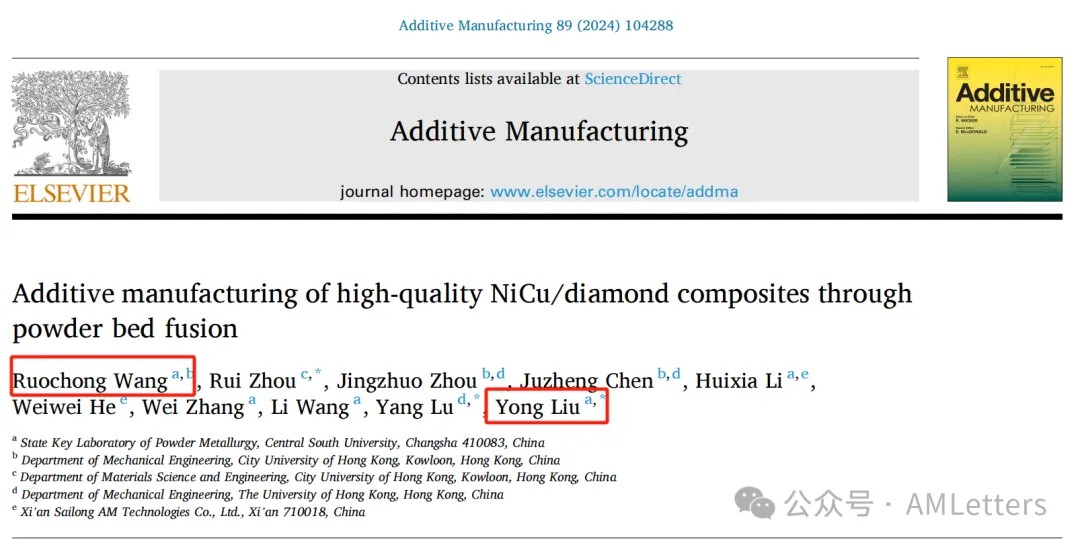

AM Research報告:3D打印 中南大學在增材制

中南大學在增材制 美國應用科學技術

美國應用科學技術 2023年美國3D打印

2023年美國3D打印 淺談3D打印技術的

淺談3D打印技術的 據SmarTech評估,

據SmarTech評估,