預血管化骨類器官的3D生物打印用于快速原位顱骨修復研究進展

顱骨缺損,尤其是關鍵尺寸的顱骨缺損,因其自身再生能力有限,存在愈合時間長、再生不完全及骨不連風險高等問題。當前臨床修復手段如金屬植入物、同種異體移植物和人工移植物等,面臨供體有限、存在疾病傳播風險及修復效果不理想等挑戰。傳統骨組織工程的“自上而下”方法(細胞接種于生物材料支架)存在細胞分布不均、營養擴散不足、支架降解困難等缺陷,且難以復制骨骼復雜結構,同時干細胞聚集體體外成骨誘導時間長、血管化不足,限制了快速原位成骨。

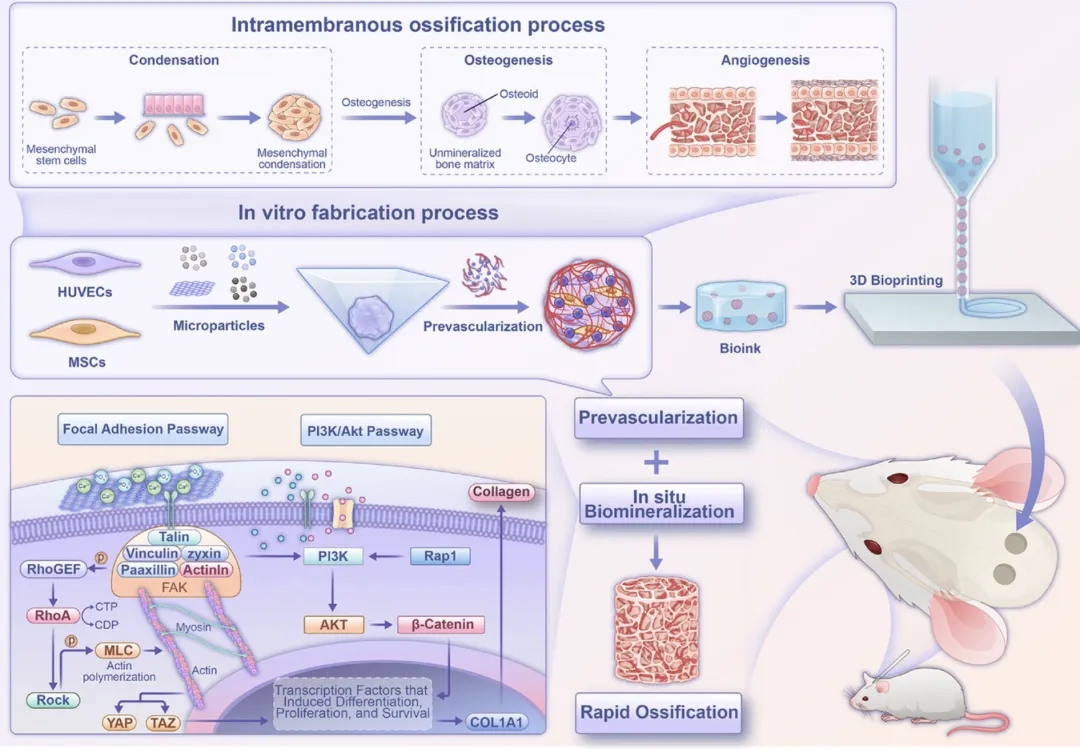

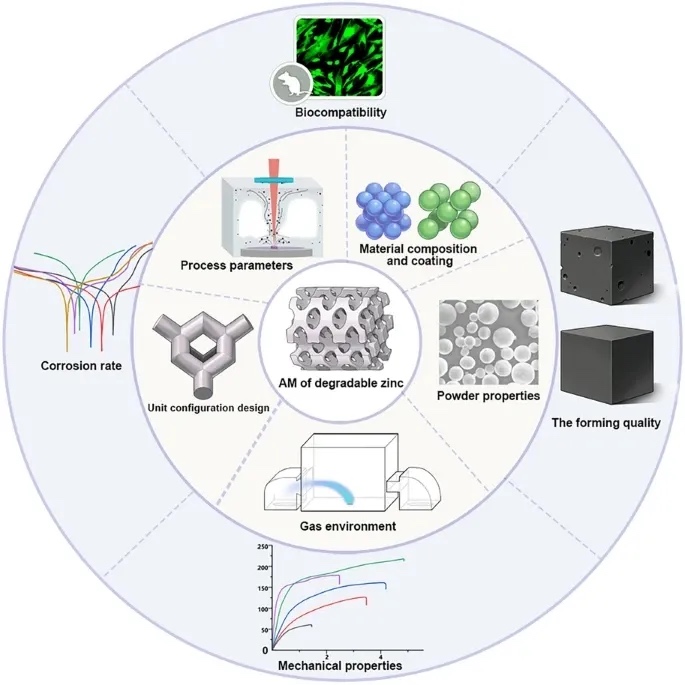

為解決上述問題,清華大學熊卓、方永聰課題組與北京協和醫學院楊斌課題組合作,提出一種新型發育工程策略,將間充質干細胞(MSCs)、人臍靜脈內皮細胞(HUVECs)與成骨微顆粒結合,大規模構建具有自組織血管化和成骨特性的預血管化骨類器官。團隊系統篩選出石墨烯氧化物(GO)作為最優成骨微顆粒,其通過粘著斑和PI3K/Akt通路顯著促進成骨分化。進一步將類器官負載于明膠甲基丙烯酰酯(GelMA)水凝膠中進行3D生物打印,構建具有高細胞密度和成骨能力的復雜組織構建體。體內實驗證實,該方法可促進快速血管化骨組織形成,實現顱骨缺損的有效原位再生修復。

相關工作以“3D Bioprinting of Prevascularized Bone Organoids for Rapid In Situ Cranial Bone Reconstruction”為題發表在《Advanced Healthcare Materials》上。北京協和醫學院2022級整形外科博士生段婧為第一作者,清華大學熊卓教授、方永聰助理教授及協和醫學院楊斌教授為共同通訊作者。

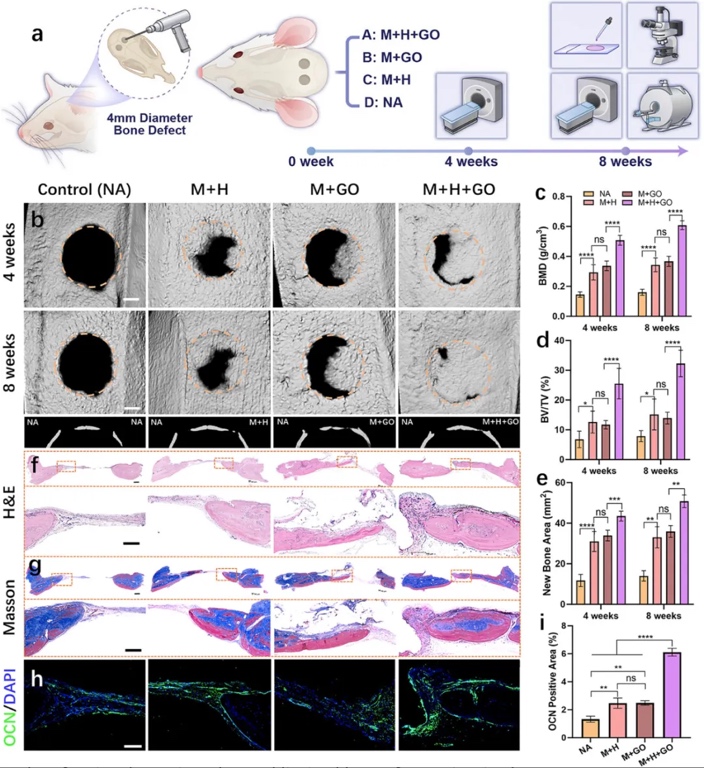

1. 研究設計與實驗流程示意圖。通過示意圖展示研究整體設計及實驗流程,研究對象為預血管化骨類器官的構建及其在顱骨修復中的應用。結果表明,結合間充質干細胞、內皮細胞與成骨微顆粒(如石墨烯氧化物)的預血管化骨類器官,經3D生物打印后可促進原位血管化骨再生,為顱骨缺損修復提供新策略。

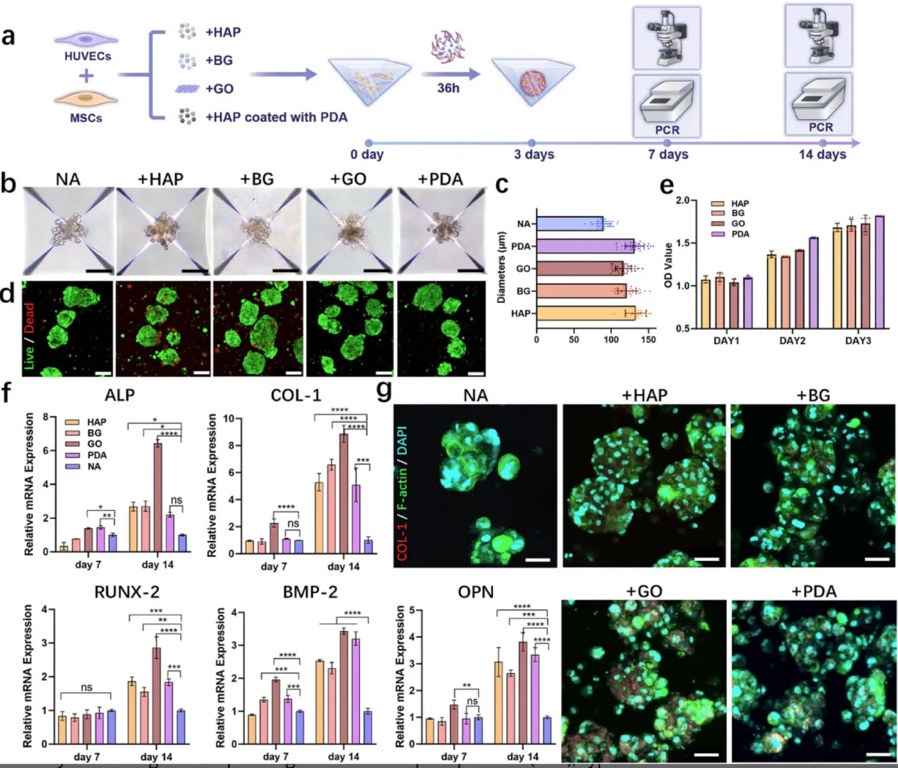

2. 預血管化成骨聚集體的表征與優化。采用強制聚集技術制備含不同成骨微顆粒(羥基磷灰石、生物玻璃、石墨烯氧化物等)的細胞聚集體,通過實時定量PCR、免疫熒光染色等方法評估成骨基因表達與細胞活性。結果表明,石墨烯氧化物(GO)組的成骨相關基因(如ALP、COL-1、Runx-2)表達顯著高于其他組,且細胞相容性良好,證實GO對成骨分化的促進作用最優。

3. 負載GO的預血管化骨類器官的成骨與血管化評估。利用堿性磷酸酶染色、茜素紅染色及血管生成實驗,研究GO負載的預血管化骨類器官的成骨礦化能力與血管網絡形成。結果表明,GO促進鈣沉積與成骨分化,且含內皮細胞的聚集體可自組織形成毛細血管樣結構,CD31表達證實血管化能力,說明該類器官兼具成骨與血管化特性。

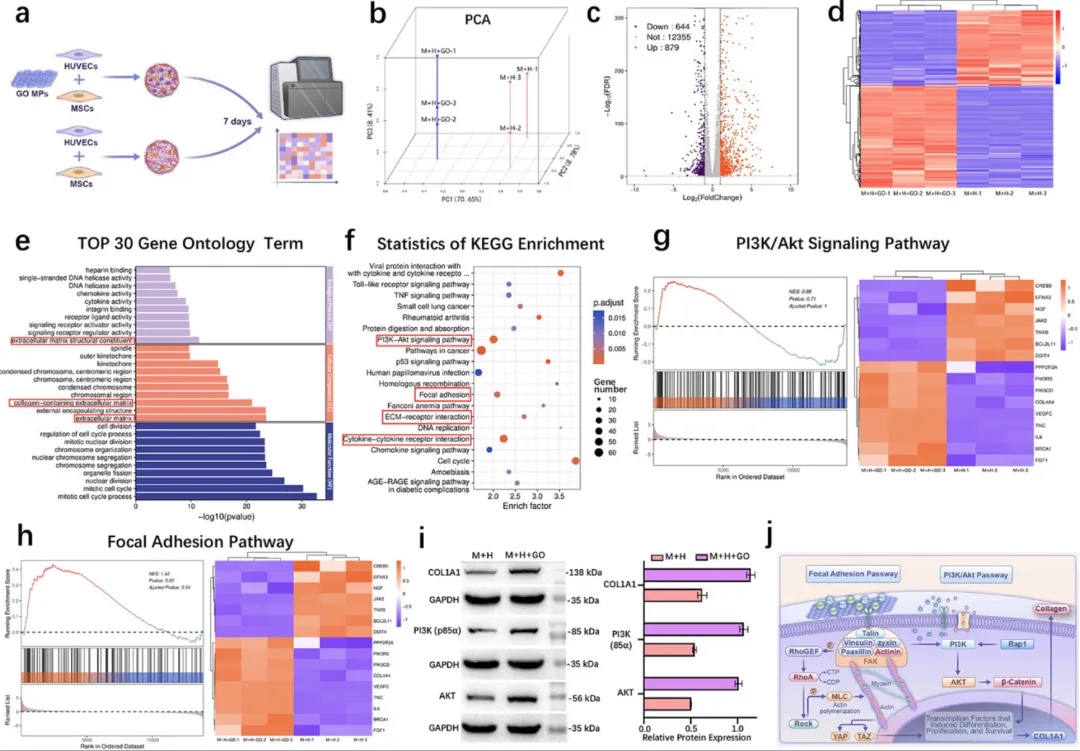

4. GO促進成骨分化的分子機制轉錄組分析。通過mRNA測序與生物信息學分析,研究GO影響成骨的分子通路。結果顯示,GO組差異表達基因富集于粘著斑、PI3K/Akt信號通路等,Western blot驗證PI3K、AKT等蛋白表達上調,證實GO通過激活粘著斑和PI3K/Akt通路促進成骨分化與細胞外基質合成。

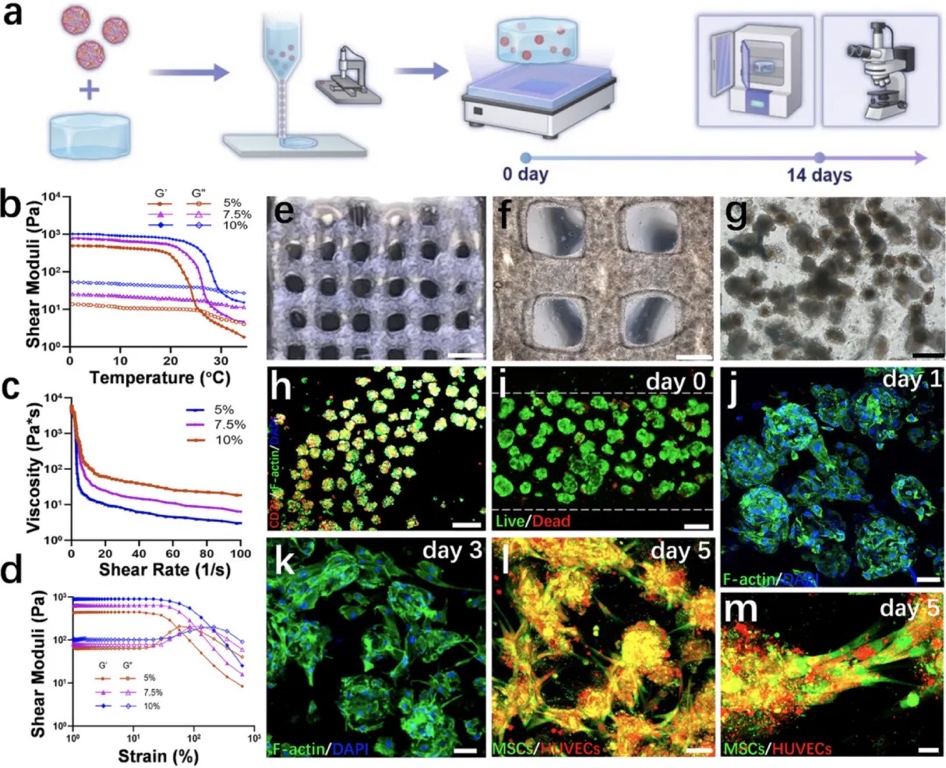

5. 預血管化骨類器官的3D生物打印工藝與性能。選用7.5 wt.% GelMA水凝膠作為生物墨水載體,通過流變學測試優化打印參數,結合活/死染色評估細胞 viability。結果表明,打印結構具有良好的擠出穩定性與細胞活性( viability ≈85.63%),且內皮細胞可形成血管網絡,證實3D打印技術可實現類器官的規模化構建與功能保留。

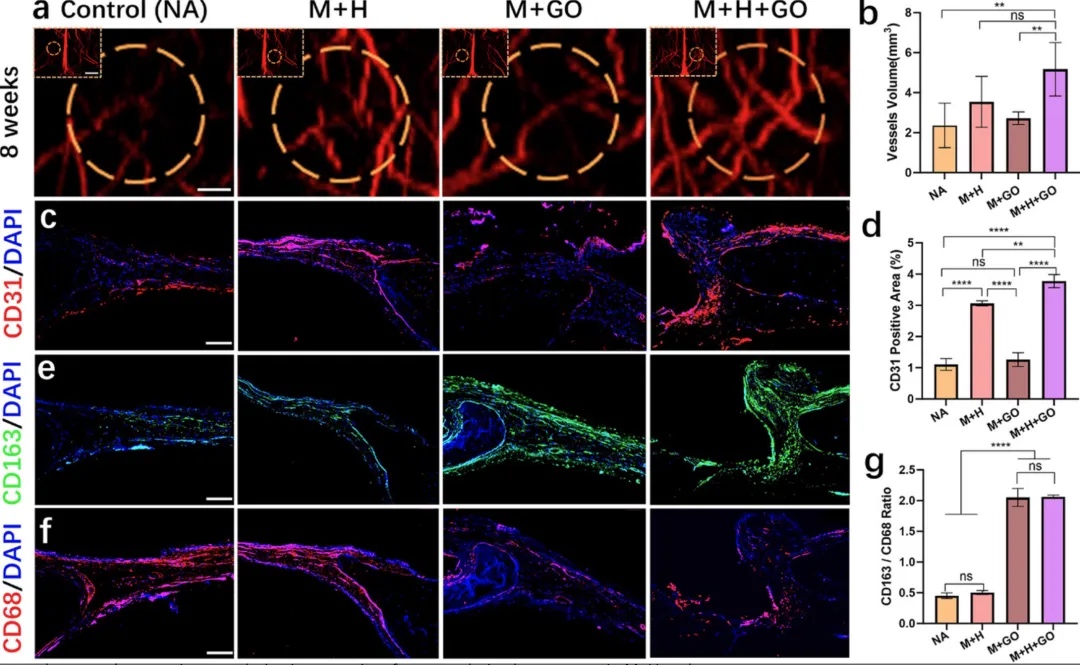

6. 顱骨缺損修復的體內效果評估。在大鼠顱骨缺損模型中植入不同處理的生物打印 construct,通過顯微CT、組織學染色(H&E、Masson三色)及免疫熒光染色評估骨再生與血管化。結果表明,含GO與內皮細胞的預血管化骨類器官組(M+H+GO)新骨覆蓋率、骨體積分數(BV/TV=32.28±4.48%)及血管密度顯著高于其他組,且促進M2型巨噬細胞極化,證實其高效的原位骨再生與抗炎能力。

7. 血管化與免疫響應評估。利用磁共振成像(MRI)與免疫熒光染色,分析缺損區域的血管網絡形成與巨噬細胞極化。結果顯示,預血管化組(M+H、M+H+GO)血管體積顯著大于對照組,且GO負載組CD163+(M2型)巨噬細胞比例升高,表明預血管化骨類器官通過增強血管化與免疫調節促進骨再生。

研究結論

本研究提出一種結合預血管化骨類器官與3D生物打印的新策略,用于快速原位顱骨再生。通過將間充質干細胞、內皮細胞與成骨微顆粒(如石墨烯氧化物)整合,構建了具有自組織血管化能力和增強成骨特性的類器官。3D生物打印技術將類器官負載于水凝膠中,形成定制化的大型骨移植物,實現了接近生理細胞密度的血管化骨組織構建。體內實驗顯示,該方法通過激活粘著斑和PI3K/Akt通路促進成骨分化,并通過內皮細胞自組裝形成血管網絡,顯著加速顱骨缺損的原位骨形成,同時誘導抗炎性M2巨噬細胞極化。研究結果表明,這種發育工程策略克服了傳統支架方法的局限性,為骨再生提供了可擴展的有效途徑,有望推動生物制造和組織工程在臨床再生治療中的應用。

文章來源:

https://advanced.onlinelibrary.w ... 1002/adhm.202501376

(責任編輯:admin)

3D打印技術突破:生物工程

3D打印技術突破:生物工程 仿生3D打印實現"軟硬通吃

仿生3D打印實現"軟硬通吃 重慶大學-同濟大學-北京大

重慶大學-同濟大學-北京大 微米級3D打印促進建筑模型

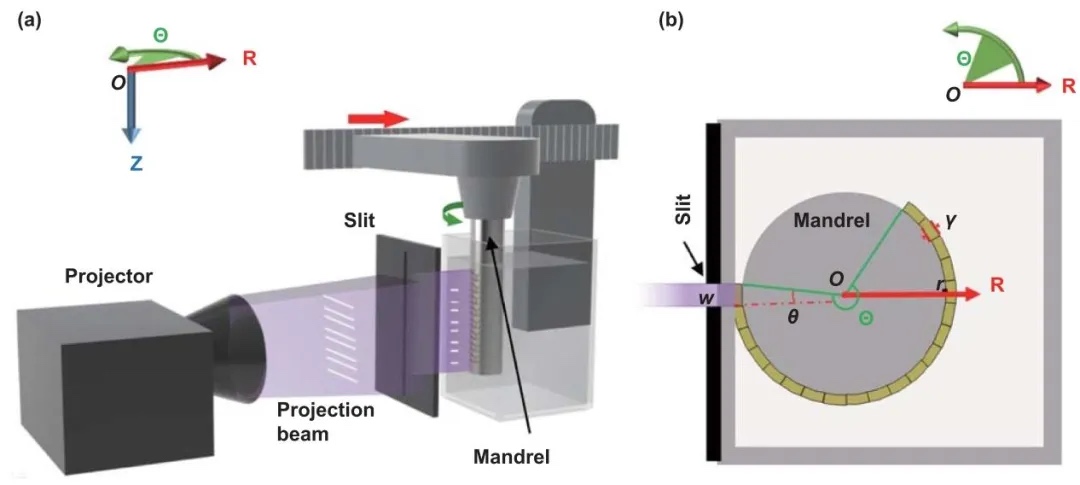

微米級3D打印促進建筑模型 極坐標線投影光固化連續3D

極坐標線投影光固化連續3D 突破性生物3D打印

突破性生物3D打印 迪拜LEAP 71公司

迪拜LEAP 71公司 3D生物打印構建內

3D生物打印構建內 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強